A quién le importa lo que yo haga

Emulando el verso de Rubén Darío -"Yo soy aquel que ayer no más decía / el verso azul y la canción profana"-, declaro que yo soy aquel que ayer no más decía -Babelia de 6 de noviembre- que el cinturón de seguridad obligatorio era un ejemplo de uso totalitario del Derecho. Era aquél un artículo celoso de la libertad individual frente a las intromisiones del poder y abogaba por la plena competencia de cada uno para elegir cómo ser feliz, si es que quiere serlo, porque la felicidad no es un ningún deber ético ni tampoco en puridad un derecho (¿frente a quién?), sino una posibilidad humana entre otras y quizá, por su exceso de énfasis, hoy en día un poco anticuada. No tenemos, pues, derecho a ser felices, pero sí a tomar, sin injerencias no consentidas, las decisiones que determinan nuestro destino sobre la tierra.

Durante milenios, la vida humana fue asunto de Estado, un instrumento político al servicio del bien común. Pero, en determinado momento, el hombre tomó conciencia de sí mismo y de su condición de fin y nunca de medio, ni siquiera medio del interés general del Estado, y promovió un proceso de privatización de la vida personal frente a esa permanente pretensión estatal de politizarla. Se sintió como uno de esos territorios colonizados que reclama para sí la soberanía de las riquezas naturales que produce. Tras una larga guerra contra los ilegítimos ejércitos ocupantes -las metafísicas y teologías políticas que codician el tesoro de fuerza, talento, tiempo y energía que acumula cada ciudadano- , finalmente las fuerzas de liberación proclamaron la independencia del nuevo país, que recibió el nombre de "Vida Privada".

Por respeto a la vida privada, la ley no debería multar el incumplimiento del deber de abrocharse el cinturón de seguridad, como se razonó en el artículo anterior; sin embargo, ahora hay que añadir: una mala interpretación de la naturaleza de este concepto está conduciendo a la anomia moral que caracteriza nuestro tiempo. ¿Dónde reside el malentendido?

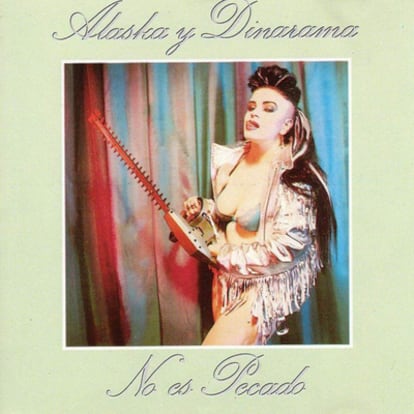

Procedería ahora aducir textos filosóficos de pensadores egregios que han excogitado admirablemente sobre la vida privada, como Locke, Voltaire, Kant, Mill o Isaiah Berlin. Pero la vida privada es un mito fundacional -el de ese país gozosamente descolonizado: el mundo de la conciencia libre y la intimidad personal- y ese tipo de verdades no se comprenden cabalmente cuando se leen, sino sólo cuando se cantan y se bailan. Y, por esa razón, y por mis puntas de orgullo patrio -y por concederme una tierna complicidad hacia mi febril adolescencia-, prefiero echar mano de la molto cantabile y ballabile verdad de una conocida y todavía coreada canción de Alaska y Dinarama, cuyo estribillo dice así: "Mi destino es el que yo decido / el que yo elijo para mí / ¿A quién le importa lo que yo haga? / ¿A quién le importa lo que yo diga? / Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré".

A continuación, glosaré estos influyentes enunciados morales.

"Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí". Hubo un tiempo en que este aserto era un electrizante y movilizador grito revolucionario, porque expresaba un ideal de la autenticidad -"sé tú mismo", "vive a tu manera", etcétera- que daba aliento a la desinhibición de la espontaneidad instintiva del yo largamente anhelada y enterrada bajo una sucia costra social que la reprimía. Pero hoy la vida privada es un país soberano, reconocido internacionalmente, y si alguien dijera el verso del estribillo, la respuesta sería un encogimiento de hombros: "Tu vida es tuya, por supuesto, ¿quién lo duda?". La cuestión es ahora otra: no hagamos como esos veteranos de Vietnam que, de vuelta a casa tras licenciarse, siguen vistiendo uniforme mimetizado y pasan el día disparando a una lata en un descampado, incapaces de integrarse en la vida civil. Como las sociedades avanzadas ya se componen de millones y millones de personalidades liberadas, las prioridades han cambiado. Ahora la pregunta no es "¿cómo ser yo mismo?", sino "¿cómo vivir juntos?".

¿A quién le importa lo que yo haga o diga? Importa, y mucho. No al Estado. Se puede estar inequívocamente a favor de la vida privada como derecho fundamental que protege frente a las coacciones estatales -el caso del cinturón obligatorio- y al mismo tiempo señalar el hecho incuestionable de que el dogma de la vida privada ha sido el abrigo para la vulgaridad ética y la anómica ausencia de reglas en el ámbito personal. Pareciera que hoy la ética es exigible sólo en la esfera pública y no en la privada, donde todo valdría lo mismo, si no perjudica a tercero. Por eso conviene distinguir entre lo que, desde una perspectiva jurídica, tenemos derecho a hacer como ciudadanos libres, y lo que, desde una perspectiva ética, consideramos formas superiores e inferiores de vida privada. ¿Que a quién le importa, decías? A los demás: lo que tú hagas y digas tiene un impacto, fecundo o desmoralizador, en el círculo de tu influencia, pues habitas en una red de influencias mutuas; y, aunque no le importa al Estado, debería sobre todo importarle a tu conciencia.

Cuando la canción sigue diciendo: "Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré", uno se acuerda de esos japoneses que continúan escondidos en la selva del Pacífico sin haberse enterado de que la guerra mundial terminó hace décadas. Unas vidas privadas son mejores que otras, superiores en nuestra estima moral y más propicias para la convivencia y la amistad cívica. Ya somos libres jurídicamente, ahora hay-que-ser-libres-juntos, y eso exige cambiar algunos hábitos y algunos estilos de vida. Si tú no lo haces, serás tan estrafalario y anacrónico como el Rey del Glam: "Con tu tacón de aguja / los ojos pintados / dos kilos de rímel / muy negros los labios / te has quedado en el 73 / con Bow y T. Rex".

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.