Donde la mujer tuvo un amor feliz es su tierra natal

Me acuerdo de haber visto, en el norte de Angola, una boa y una cabra muertas. La mitad delantera de la cabra estaba dentro de la boa; la mitad de atrás, las ancas y las patas, por fuera, y la boa había muerto atragantada. Me acuerdo de un chico con las tripas al aire, atacado por un búfalo enano, de otro, a quien un cocodrilo lo mordió por el tobillo y yo anduve a las vueltas con el muñón sangrando. Me acuerdo de centenares de mandriles en un cerro. Me acuerdo, en el este, de una pequeña manada de elefantes corriendo bajo la avioneta. Me acuerdo sobre todo de los olores y de la permanente exaltación de los sentidos. De la sombra de la avioneta persiguiendo a los elefantes. De la extraña, inexplicable, genuina alegría que acompaña a la crueldad y a la violencia. Creo que, después de todo eso, me volví comedido, pacífico.

Qué falta de dignidad hacerse viejo y enfermarse. Gafas. Dificultades en los huesos. Lentas miserias

El cuerpo, al que tanto maltrato, sigue adelante y yo con él. Estoy escribiendo una novela, la comencé el día 15 de junio, y escribo a ciegas, caminando bajo una especie de neblina: ha de llegar el momento en el que encuentre, de súbito, un claro iluminado. Entonces comprenderé todo. Volví anteayer de la sierra de la Estrela, mejor dicho de un lugar a pocos kilómetros de la sierra de la Estrela, adonde fui a llenar los ojos con mi infancia que continúa en aquellos árboles, en aquellas piedras, en el pinar que ya no existe y, no obstante, sigue estando en mí. Casas oscuras allá arriba. Y un montón de añoranzas en el lugar del estómago. A veces me cuesta entender qué ha sido de mí. Si mi abuela apareciese, ¿me contaría historias de trenes? ¿La del perro, llamado Fido, arrojado a la calle del invierno? ¿Dónde está el zapatero de Benfica que me advertía

-El mundo es grande, chaval

o el loco, que vendía pajaritos, gesticulando en las esquinas? ¿Las mujeres de la adolescencia, vestidas con ropa interior en una salita con espejos? ¿Qué ha sido de mí? Los rebaños atravesaban la carretera, en un suspiro. Andaban, corrían unos metros, andaban de nuevo. He vivido, hasta hoy, en un asombro permanente. Y todo sigue empujándome hacia la vida.

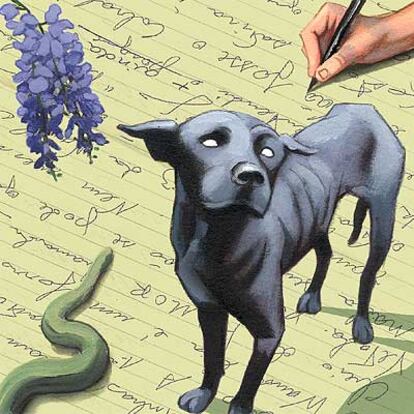

Hablo poco. Quien me conoce sabe que hablo poco, escucho poco, me paso el tiempo pensando en otra cosa. No en libros: los libros sólo existen cuando los estoy escribiendo, salgo y entro en ellos en un rapto de fantasma. Pensar en otra cosa. Qué palabra, pensar. Pensar es sólo oír con atención. Oigo esta crónica: sus movimientos. Las frases que llegan como olas. Vienen, se quedan un ratito en el papel, retroceden, desaparecen. Hay momentos en que resulta difícil pillarlas. ¿Cuántos amigos tengo? ¿Dos? ¿Tres? No llego a más. Los ojos de la boa redondos, abiertos.

Hoy es viernes. En la Beira Alta llovía. Los huéspedes del hotel, con zapatillas y pantalones cortos, desocupados. Acepto la estupidez, la maldad, la mentira, me cuesta pero las acepto, no acepto a los niños que corren entre las mesas. Madres complacientes, padres con sandalias de película bíblica. No me concibo mujer, aunque más no sea por los pies, tan feos, de los hombres, todos aquellos dedos moviéndose dentro de la cama. Las conversaciones. Los ojitos. Las opiniones. Los dientes que les sobran en las sonrisas. El gusto por los periódicos.

Cuando acabe esta crónica volveré a la novela. Me resulta imposible hablar de ella porque se hace sola, me ha llevado años entrenar la mano para escribir sin mí. Yo de puntillas y la mano allá arriba, recogiendo todo lo que encuentra, por el simple tacto, en un estante alto. El chico, atacado por el búfalo enano, ni una mueca, ni un sonido. Su expresión opaca, impasible, ninguna contracción de los músculos, nada que me permitiese vislumbrar su dolor. Después del tratamiento

(¡tratamiento!)

sus parientes se lo llevaron, en camilla, a una aldea distante. Jamás sentí tanto silencio a mi alrededor como ese día. Los murciélagos de los mangos ni un chillido. Y yo, claro, no me moriría nunca. Lo más difícil es esa breve noche interior en medio de la mañana, ganas de irme, de quedarme, de arañarme la palma con las uñas y, poco después, la esperanza. Donde la mujer tuvo un amor feliz es su tierra natal.

Creo que estoy a punto de acabar, voy a despedirme. Qué agobio sonreír, dar apretones de manos. Qué agobio anochecer, y qué falta de dignidad hacerse viejo y enfermarse. Gafas. Dificultades en los huesos. Lentas miserias.

A punto de acabar, he dicho. Subir a la habitación, sentarme a la mesa, cerrar los ojos antes de comenzar. Toda la sierra de la Estrela frente a mí, luces de Seia, de Gouveia, de otras tierras. Desde el balcón de mis abuelos el aluminio de los grillos rascando, rascando. Seguirán después de mí, se quedarán para siempre, eternos como las piedras.

Vi un perro ciego, perplejo en una encrucijada de caminos, en Urgeiriça. Comenzó a temblar al oír que me acercaba, llevaba un trozo de cuerda en el pescuezo. Se quedó en el lugar donde estaban antaño las minas. ¿A quién le importa un perro? ¿A quién le importa una cabra muerta o un muñón sangrando? Glicinas, glicinas. No quiero el aroma de las glicinas, no quiero sus flores. Quiero una paz inmensa. Ahora.

Traducción de Mario Merlino.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.