Tres libros y una isla

Un minuto más tarde, el agua ya le llegaba hasta las rodillas. No sólo reparó en eso, sino también en que no estaba tan fría. Pero, sin duda, al menos su rodilla derecha había quedado propensa a una cierta sensibilidad luego de aquella operación de meniscos tras un desdichado partido de críquet. Recordó, caprichosa e inoportunamente, que una multitud de médicos había presenciado la cirugía en un quirófano que no resistía tanta gente. Dieciséis médicos, para ser más precisos, asomados al tajo perpetrado en el sector interno de la rodilla, murmurando, haciendo comentarios inoportunos o admirando la precisión milimétrica del doctor López Anido, el más reputado de la época.

-¡Señor Roy Mendoza, señor Abelardo Roy Mendoza! -es-cuchó, a sus espaldas, los gritos de Olembe, el camarero camerunés, sacándolo de su peligroso ensimismamiento-. ¿Adónde va, señor Roy Mendoza?

"Señor Roy -insistió Olembe, algo asustado, atreviéndose a tomarle por el brazo-. Los botes salvavidas quedan hacia el otro lado, hacia babor. Marcha usted en sentido contrario"

"Una alarma estridente, que vibraba a intervalos cortos, como las sirenas policiales, le ponía un toque de dramatismo a una tarde como tantas en el mar del Norte, gris y opaca"

"No confiaba demasiado en las versiones alarmistas de Olembe con respecto a la capacidad de los botes. Una persona más, en suma, no afectaría demasiado a la embarcación"

"Temió que, cientos de años más tarde, buscadores de tesoros, grupos de historiadores submarinistas, sólo rescataran eso del crucero hundido: un preservativo"

"En el camino hasta la puerta, pensó Roy Mendoza, quizá tuviera la fortuna de cruzarse con algún tercer libro apetecible, de los tantos que flotaban a su alrededor"

"Roy comprendió que no tendría demasiado tiempo. Masculló insultos por lo bajo. La prudencia le instaba a abandonar la búsqueda y correr hacia la cubierta"

Tal vez había sido un error deslizarle veinte libras esterlinas disimuladamente en el bolsillo a ese buen hombre al comienzo de la travesía. Desde aquel momento no había podido quitárselo de encima, ni siquiera cuando trataba de refugiarse en su camarote. Hasta allí le seguía el moreno, poniéndose a su entera disposición, parloteando en un francés tan imperfecto como gracioso, insistiendo en ofrecerle licores o pastillas para el mareo.

-Es que lo he hecho siempre -se justificaba luego Roy Mendoza charlando despreocupadamente con el poderoso industrial George Sevenpool en la cubierta del barco-. En las reuniones de Buenos Aires, aun en las de mucha categoría, usted le desliza algunas monedas a los camareros, y ellos le atenderán de maravilla durante toda la noche. No le dejarán sin bebida y apartarán las mejores presas de pavo para su mesa.

-Mi estimado Roy -había reído francamente Sevenpool-. No me lo diga a mí. Usted desliza unas monedas y no sólo consigue favores de los camareros. También puede recibirlos de senadores, diputados y gobernantes.

-Por cierto -aprobó Roy Mendoza, divertido-. Aprendí este recurso de un pariente lejano, estanciero, apellidado Mitre, familia de próceres.

-Señor Roy -insistió Olembe, algo asustado, atreviéndose a tomarle por el brazo-. Los botes salvavidas quedan hacia el otro lado, hacia babor. Marcha usted en sentido contrario.

-Lo sé, fiel Olembe -Roy Mendoza se tomó prestamente de la barandilla del pasillo. El Halifax había crujido, inclinándose aun un poco más-. Pero iré primero a la biblioteca.

-¿A la biblioteca? -los ojos de Olembe se abrieron exageradamente.

-Sí. Quiero llevarme algo para leer.

-¿Leer?

De un discreto tirón, Roy liberó su brazo de la mano del negro. Hubiera sido una pérdida de tiempo procurar explicarle.

-Es que eso le llevará tiempo, señor Roy -se quejó Olembe, desolado-. Y sabrá que no hay lugar para todos en los botes salvavidas.

Roy Mendoza ya había comenzado a caminar, trabajosamente a causa del nivel del agua, hacia el fondo del pasillo. Se detuvo para mirar a Olembe, mientras pasaba a su lado, casi atropellándole, un tropel de pasajeros desencajados.

-¿Han repetido el error del Titanic? -preguntó.

Olembe, ahora también aferrado a una escalerilla, le miró, confuso. Parecía ser la primera vez que escuchaba ese nombre.

-Le buscaré un salvavidas -optó por decir el mucamo, y dándose vuelta braceó aparatosamente hacia la cubierta, dificultada su marcha por el oleaje, si bien no fuerte, constante. Una alarma estridente, que vibraba a intervalos cortos, como las sirenas policiales, le ponía un toque de dramatismo a una tarde como tantas en el mar del Norte, gris y opaca.

-¿Lo prefiere de corcho o inflable? -gritó Olembe, ya desde cubierta. Roy insultó por lo bajo.

-De corcho -gritó a su vez, retomando el rumbo hacia la biblioteca.

Le había quedado cierta debilidad pulmonar luego de una pancreatitis contraída una tarde lluviosa y fría en Amberes, donde estaba con motivo de la Feria del Libro Merovingio de 1985, y temía no poder inflar correctamente un salvavidas en caso de tener que hacerlo. Tenía la idea, vaga, de que esos salvavidas se inflaban automáticamente, pero también esos sistemas podían fallar. Lamentó no haber prestado demasiada atención a las azafatas en el último vuelo que había abordado, hacía ya mucho, cuando ellas, con lentos movimientos de teatro coreano, indicaban cómo lucir correctamente un salvavidas inflable, que primero debía rescatarse de la inaccesible parte inferior de la butaca. Esa falta de espacio, esa promiscuidad vestida de adelanto técnico, había alejado a Roy Mendoza definitivamente de los aviones. Por otra parte, el corcho era el corcho -pensaba-, y siempre había conservado una misma condición de flotabilidad y una misma conducta, incluso en su otra función: la de mantener intactas las virtudes más nobles del buen vino.

Roy sonrió brevemente, oscilando su cuerpo de un flanco al otro del pasillo ante cada nuevo y preocupante crujido del Halifax al inclinarse. Debí haber marchado hacia la bodega -pensó- y no hacia la biblioteca. Pero el frío de la zona, se le dio por reflexionar, no sería benévolo con los tintos en caso de tener que conservarlos a la intemperie. Incluso el Chateauneuf du Pape del valle del Ródano, un Grand Cru que bebiera la noche anterior con el jeque Salaheddine el Bassir, no hubiese soportado demasiado bien el agitado bamboleo de una barca salvavidas.

Roy Mendoza tomó a buen ritmo una curva del pasillo, agradeciendo que no se hubiesen apagado aún las luces y que ya casi no aparecieran en sentido contrario más pasajeros en estado de alarma, dificultando su marcha hacia la biblioteca de la Primera Clase. No confiaba demasiado en las versiones alarmistas de Olembe con respecto a la capacidad de los botes. Una persona más, en suma, no afectaría demasiado a la embarcación. Roy era delgado y podía meterse en cualquier lugar. Nadie rechazaba tampoco, livianamente, la compañía de un intelectual, con su conversación amena y sus opiniones atinadas. Cruzó, apoyándose en columnas y mesas, el salón comedor. Flotaban a su lado menúes y servilletas. En la tarima, adonde aún no había llegado el agua, yacían entreveradas las sillas vacías de la orquesta. Apenas en uno de los costados un violinista persistía en su melodía, un prolongado solo de Las hojas muertas. Roy le reconoció. Era el violinista ciego que en una oportunidad había estado conversando con él en el solárium, cuando abandonaban la escala en el puerto de Dresde. Sin duda, el maravilloso y romántico ejemplo ético de la orquesta del Titanic, tocando hasta que las primeras olas heladas anegaron sus instrumentos, no había hecho escuela entre los otros músicos del pretencioso Halifax.

Roy vio un preservativo flotando junto a él. Parecía una anémona y lucía descolocado, torpe e inoportuno en la elegante formalidad de la nave. Temió que, cientos de años más tarde, buscadores de tesoros, grupos de historiadores submarinistas, sólo rescataran eso del crucero hundido: un preservativo. El látex era inmune al castigo del tiempo y la intemperancia del agua salada, según había leído Roy en un volumen sobre la historia del caucho de Isaac Kletzkin.

Casi sin pensarlo, estaba frente a la doble puerta de la biblioteca. Constató, mirando por la ventana en forma de ojo de buey, que dentro, salvo por el casi metro diez de agua, se veía todo normal. Abrió las puertas batientes con dificultad y arremetió hacia su bien conocida estantería de Clásicos Universales. Tres libros, tres libros solamente debía elegir. Era de rigor, lo establecido, lo que respondía exactamente a la pregunta que tantas veces le habían hecho con motivo de la Feria del Libro de Buenos Aires: "¿Qué tres libros se llevaría usted a una isla desierta?".

Se instaló frente a la estantería y repasó los títulos, procurando que el murmullo algo lejano del naufragio no le perturbara. Años atrás, quizá quince, veinte tal vez, había contestado a esa encuesta recurrente eligiendo uno de Tolstoi, otro de Vladimir Nabokov y otro de Borges. Pero siempre se sentía poco brillante, poco imaginativo recordando aquella maravillosa respuesta de Jean Cocteau frente a la pregunta: "¿Qué rescataría usted de un incendio?". "El fuego", había respondido Cocteau, defenestrando, de ahí en más, todas las intenciones ajenas de ser ingenioso.

La voz familiar de Olembe le volvió a la realidad. Venía acercándose con esfuerzo, bordeando el sector de literatura infantil, con un salvavidas de corcho en la mano y el agua mojándole la entrepierna. Colocó el salvavidas por sobre la cabeza de Roy Mendoza, quien, como un niño empecinado en seguir jugando mientras le visten, no dejó de estudiar, ansioso, los títulos de los libros. No obstante, Roy reparó en que Olembe sólo llevaba puesto su uniforme de mucamo, algo descolocado el cilíndrico birrete rojo.

-¿Y tu salvavidas? -preguntó, sin dejar de pasar la mano derecha sobre el lomo de los volúmenes, registrando sus nombres.

-No quedaba ninguno -dijo Olembe-. Pero no se inquiete. He nadado toda mi vida en el río Dyérem.

Roy se frotó los labios con los dedos. Tomó un ejemplar voluminoso.

-A éste lo llevo -dijo, poniéndolo debajo de su brazo izquierdo-. Es Ana Karenina, de Tolstoi.

Olembe carraspeó.

-¿No... no es demasiado... gordo? -dijo.

-No puedes medir así la literatura, Olembe.

-Lo digo por el espacio en el bote, señor Roy. Tal vez consiga alguna edición condensada, o de tapa blanda...

Roy Mendoza no contestó. Fijaba su vista ahora en los estantes superiores. Percibió, sin mirar, cierta sensación fría en la región púbica. Supo que el agua no le daría demasiado tiempo para la elección.

-A la señora Vlaovic... -bal-buceó Olembe-... la ubica usted, la que viaja con el vendedor de armas, no la dejaron subir al bote con su máquina de coser. El capitán está ciertamente exigente con el peso...

-El problema... -Roy se rascaba la barbilla-... el problema, Olembe, o la disyuntiva, es ésta... ¿llevo un libro que ya he leído y me ha gustado, como Los bajos fondos, de Máximo Gorki, que está aquí... -golpeó con el índice de su mano derecha sobre el lomo del libro mencionado-... o saco algún título que siempre he querido leer y nunca lo hice... como Pálida luz en las colinas, de Kazuo Ishiguro, que está allá arriba?

Olembe frunció la boca, como para un beso generoso.

-Le diría -aventuró- que saque el que le quede más a mano... Es muy poco el tiempo que nos resta antes de que se apaguen las luces...

-Debo considerar el riesgo... -hablaba como para sí, Roy Mendoza-... el riesgo...

-De que se apaguen las luces -la voz de Olembe flaqueaba-. En cualquier momento ocurre.

-El riesgo de sacar un libro que no conozco y que luego resulte un fiasco total. Me ha pasado. Me pasó, recuerdo, con Breves magnolias de...

Un cimbronazo acompañado de un crujido, esta vez formidable, inclinó un poco más la inmensa mole malherida del Halifax. Olembe dejó escapar una exclamación de pavor.

-Me gusta releer -precisó Roy, sin prestar atención al cimbronazo ni a la demandante sirena de la alarma que ululaba a intervalos más y más breves-. Uno encuentra matices diferentes en la segunda o tercera lectura. Parece mentira, pero, en ocasiones, se acrecienta el goce que se ha experimentado en la primera. Me sucedió con... ¡Ahora que me acuerdo!... ¿Dónde está la sección de literatura escandinava?

Olembe, tomado férreamente de un pasamanos, miró a Roy con desesperación, mientras éste abandonaba el flanco de la biblioteca para lanzarse dificultosamente, a través del agua encrespada, hacia el otro extremo, desde donde ya los libros, obligados por la inclinación de la nave, salían despedidos de sus anaqueles.

-¡Señor Roy! -reprobó Olembe. Roy Mendoza, que conservaba bajo su brazo izquierdo el libro de Tolstoi, se tomó de una de las mesas de lectura y se volvió hacia el mucamo.

-Hazme un favor, Olembe -dijo, casi jadeando-. Sube a la cubierta y te pones en la cola para abordar los botes salvavidas. Guárdame un lugar allí... Yo voy enseguida -buscó algo en los bolsillos del pantalón, que ya estaban bajo el nivel del agua-. Espera... Toma...

-No, señor Roy -pareció ofenderse Olembe-. Deje, me lo da después...

-No sé si tengo sencillo...

-Deje, deje... -Olembe ya tomaba camino hacia la salida de la biblioteca, rumbo a la cubierta principal-. Le guardaré un lugar, pero no se demore. En cualquier momento comienzan a bajar los botes al mar...

Con un esfuerzo titánico de sus piernas, Roy Mendoza llegó hasta las estanterías de literatura escandinava. Agradeció haber practicado ciclismo durante tanto tiempo. A lo largo de una semana, en 1967, con una bicicleta italiana Pessotto de siete cambios, había recorrido el valle del Loire junto a Marcela, antes de que ella se desgarrara la falda, las enaguas y el músculo sartorio de la pierna derecha en una subida. Vio venir hacia él, por el aire, casi ofreciéndose, La danza de Krishna, de Balachandra Rajan. No lo había leído, pero le tentaba su elección. Lo abrió, repasando apresuradamente los primeros párrafos. La luz, la preciada luz, parpadeó un par de veces, angustiosamente.

Roy comprendió que no tendría demasiado tiempo. Masculló insultos por lo bajo. La prudencia le instaba a abandonar la búsqueda y correr hacia la cubierta. La prudencia también le aconsejaba elegir cuidadosamente un libro, pues ya muchas veces se había desencantado desoladoramente con libros pretenciosos que no respondían luego a sus expectativas. Era un lector exigente. Le ponía de un oscuro malhumor seleccionar una lectura errónea. La última gran pelea que había tenido con Marcela había sido luego de leer Diálogos en el limbo, de George Santayana. Y culpaba en su interior precisamente a Santayana, por su dolorosa separación.

El Halifax pegó ahora un sacudón bárbaro, casi grosero, que le hizo caer el libro de las manos. Pero en el mismo momento, con el rabillo del ojo, descubrió allí nomás, a un metro, Las sandalias del pescador, de Morris West.

Lo atrapó casi con desesperación. Lo había leído a los quince años y recordaba que le había gustado muchísimo. Pero otra certeza le decepcionó de inmediato: no recordaba ni siquiera acerca de qué trataba. Si era el conflicto entre una campesina y su perro alsaciano, si era la saga de una familia siciliana o un relato en tercera persona sobre la vida en un aserradero canadiense. Tal comprobación resultaba algo vergonzante para un escritor, crítico y lector adiestrado.

Mordiéndose los labios recorrió urgentemente las páginas, tratando de comprobar si una palabra, una frase, un párrafo le devolvían el privilegio de la memoria. Y otro detalle le traspasó, intensamente: casi no podía leer esa letra pequeña.

Eso era algo que debería enarbolar en la próxima charla en el Círculo de Editores, en Milán. Había que empezar a imprimir libros con letra más grande, para gente mayor, tópico que ya había desarrollado con escasa repercusión en la Feria del Libro Otoñal de Quito, Ecuador. La luz, de pronto, se entrecortó otro par de veces, y luego se mantuvo apagada por tres interminables segundos, durante los cuales Roy se vio sumido en una negrura de ultratumba.

Metió también el libro de West bajo el brazo izquierdo junto al de Tolstoi. Tal vez alguien en el bote salvavidas tuviera un par de anteojos para prestarle.

El agua le llegaba al pecho. Decidido, emprendió camino hacia la salida. La alarma ya era continua, se escuchaba un tumulto de voces de mando entrecruzadas, lanzadas al viento por megáfonos, y lastimaba los oídos el chirriar de las cadenas que sostenían los botes al deslizarse por las arandelas de hierro. En el camino hasta la puerta, pensó Roy Mendoza, quizá tuviera la fortuna de cruzarse con algún tercer libro apetecible, de los tantos que flotaban a su alrededor. Pudo manotear uno que lucía atractivo, pero era un tratado sobre jardinería, ilustrado. Otros dos, para niños. Y un ensayo sobre la aplicación de barnices sobre pinturas rupestres. De un último impulso se tomó del borde del mostrador, inclinado y vacío, donde, hasta horas antes, esa misma mañana, una simpática muchacha italiana registraba los libros que los pasajeros retiraban. Golpeando tontamente contra una de las paredes de madera del pupitre de la joven ausente, flotaba un libro de porte importante al compás del chasquido casi festivo del agua. Sin duda el choque del Halifax había espantado a la persona interesada en tomarlo. También oscilaban sobre el pupitre, como sin decidirse a abandonar su lugar, una lámpara de metal negro, dos portalápices, algunos biblioratos, un televisor portátil y una prenda de vestir peluda, que parecía un saco o un gato ya sin vida.

Roy se estiró en un último intento y rescató el libro: era el Cantar de Mio Cid en una edición en rústica, orgullosa y pesada como una piedra de litografía. Apurado, incómodo, procurando que no se le cayeran los otros volúmenes, afirmado con su muslo izquierdo contra el escritorio, Roy abrió el libro y lo repasó con la mirada.

Debía ser criterioso porque la suya era una apuesta fuerte. No se decidía. Estaba determinando lo que le iba a acompañar tal vez, en los próximos cuatro meses, o nueve años, o en el lapso que quedara hasta el fin de sus días. Tampoco podía leer muy bien esa letra, debía ser sincero. Depositó el libro sobre el pequeño espacio superior del televisor portátil, seguramente abandonada distracción de la secretaria italiana, apoyándolo contra la agarradera de cuero del aparato. Roy Mendoza paseó una mirada en torno, se mordió de nuevo el labio inferior y fijó la vista por un momento en la pared de enfrente, cuya inclinación ya le producía mareo. Apartó el Cantar de Mio Cid, poniéndolo cuidadosamente horizontal, como si fuera un barquito, sobre el lugar donde debía estar el mostrador, pero en el que ahora solamente se veía agua en movimiento. Enseguida quitó los otros dos libros de abajo de su brazo izquierdo y también los dejó a un costado. Luego apoyó el flanco de su cuerpo contra el pupitre, estiró el brazo y tomó el televisor portátil por la agarradera. No pesaba mucho y lo mantuvo levantado.

Seguramente Olembe habría hecho una reserva importante de baterías para las linternas. Y, por otra parte, pensó Roy, el mucamo ya debería estar francamente preocupado por su tardanza, hostigado quizá por los otros pasajeros que pretendían su lugar en la cola para subir a los botes.

Roy Mendoza, sosteniendo el televisor lejos del agua, dio unas brazadas enérgicas con su brazo libre hacia las puertas de la biblioteca, una de las cuales abrió empujando con la cabeza. No restaba demasiado trecho hasta la salida del pasillo que daba a la cubierta. Con un poco de suerte, la luz del barco no se apagaría antes de que él alcanzara esa puerta.

-¡Olembe! -llamó, canturreando.

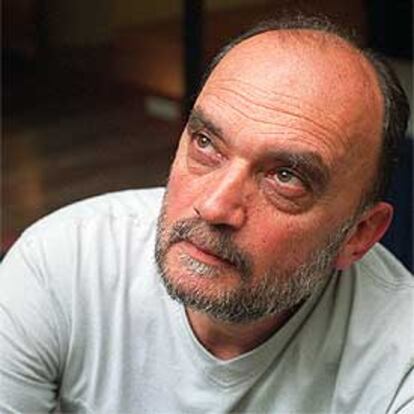

PERFIL

Roberto Fontanarrosa nació en Rosario (Argentina) en 1944. Ha publicado las novelas 'Best seller', 'El área 18' y 'La Gansada', así como los cuentos 'Los trenes matan a los autos', 'El mundo ha vivido equivocado', 'No sé si he sido claro', 'Nada del otro mundo', 'El mayor de mis defectos', 'Uno nunca sabe', 'La Mesa de los Galanes', 'Una lección de vida' y 'Te digo más...'.

En materia de humor gráfico, a las series de sus personajes Inodoro Pereyra y Boggie el Aceitoso se suman, entre otras, 'El fútbol es sagrado', 'Fontanarrosa y la política' y 'Fontanarrosa contra la cultura'.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.