Irse al suelo

La caída es un movimiento ancestral, pero poco temido. Caemos por sorpresa, una y otra vez

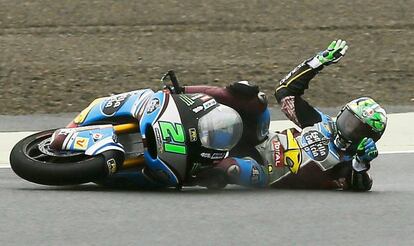

En los deportes en los que puedes caer y matarte se ve mejor cómo el sentido de la vida consiste a veces en restar importancia al sentido, o en negar que exista. Hace un par de días, Marc Márquez explicaba en una entrevista de Nadia Tronchoni que en carrera tiene tendencia a arriesgar, casi sin pensar en ello. Solo cuando fruto del riesgo se va al suelo, y no puntúa, se da cuenta de que quizá se expuso sin necesidad. Para hacernos una idea de la vigencia del peligro, y de qué poco importa en ocasiones, basta contar sus caídas de la moto a lo largo de este año: 23. “Las cosas no salen fáciles”, se explicaba.

A principios de septiembre, mientras tomaba un café en una terraza en Canet de Mar, espié una conversación ajena. Un anciano se quejaba de su salud. Tosía con cariño, como si llevase haciéndolo cada día desde hacía 50 años. Era una tos perfecta. Hablaba con una mujer de unos 30 años, que quitaba hierro a los achaques de su amigo. “Para ser alguien que un día se cayó de un noveno piso, estás de maravilla”. Espié un rato más la escena y averigüé que el anciano trabajaba en un edificio en construcción en Barcelona cuando el andamio del hueco del ascensor se desplomó. Murieron tres albañiles. La caída lo tuvo todo: vidas rotas y vidas salvadas.

La caída es un movimiento ancestral, y sin embargo poco temido. Caímos siempre. Nunca dejaremos de hacerlo. Pero no reparamos demasiado en ese historial. De hecho, casi siempre caemos por sorpresa, aunque caigamos una y otra vez. ¿Qué gran deportista piensa que lo que pasa siempre volverá a pasar? ¿Acaso se puede confiar en el razonamiento inductivo? Solo unos pocos idiotas y torpes vamos pensando todo el tiempo en que tal vez haya delante un escalón, o un terraplén, y aun así nos caemos, sin sorprendernos.

Los seres humanos cultivamos una relación especial con el suelo. Muchos días se vuelve un destino, o porque nos mantenemos en pie, y es un milagro, o porque nos damos de bruces, o porque a continuación nos levantamos, o porque la caída trae consigo el final. El 3 de julio, el escalador Alex Honnold se enfrentó en el valle de Yosemite a El Capitán, una pared de granito de 900 metros de altura, vertical y “lisa como una tapa de piano”, escribía Pablo Mediavilla en el último número de Jot Down Smart.

Nadie lo había hecho sin cuerdas, solo con una bolsa de magnesio para el sudor de manos. Alcanzados los 15 metros, en caso de caída la muerte sería segura. “No arrastrar 60 metros de cuerda durante todo el ascenso me ha hecho sentirme fuerte y fresco. Creo que podría repetirlo ahora mismo”, declaró Honnold a National Geographic al acabar. Empleó cuatro horas. La posibilidad de caer y morir fue un aliciente más. No en vano, su preparación incluía tanto memorizar cada paso como imaginar su propia muerte. “Me vi a mí mismo rebotar contra un saliente y caer, rompiéndome la mayoría de los huesos mientras me golpeaba contra la montaña como un muñeco de trapo. Y luego, desangrarme en la base”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.