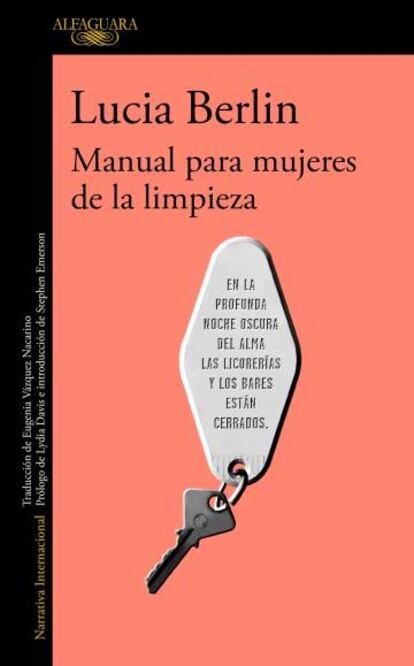

El libro del año: Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin

En sus relatos, poblados por alcohólicos y adictos, resuenan las devastadoras experiencias de su vida

Lucia Berlin no era políticamente correcta. Y no era New Age. Nunca me habló de “recuperación” o de “karma”. Nunca hablamos de los 12 Pasos. Se sobrentendía: ya no bebía. No hacía falta hablarlo. Especialmente cuando podía escribir sobre ello. En sus relatos, poblados por alcohólicos y adictos, retratados con empatía, repugnancia y despiadado ingenio, resuenan las devastadoras experiencias de su propia vida. Había pasado del aislamiento a la abundancia, a la desintoxicación y vuelta a empezar, y Boulder, Colorado —inundado de fisioterapeutas, atletas de alto rendimiento y veganos—, era un lugar extraño en el que acabar para alguien como ella. Pero pasó allí buena parte de la última década de su vida. Primero en una típica casa de madera victoriana bajo las rocas rojas de Dakota Ridge; y después, cuando la enfermedad casi la dejó en la ruina, en un parque de caravanas, a las afueras de la prístina ciudad.

Las noticias sobre la caravana me deprimieron hasta que conseguí visitarla y la encontré a sus anchas en medio de las cochambrosas casas de metal. Es probable que Lucia se hubiese sentido más cómoda viendo a un toro sangrar en una plaza de Ciudad de México, o metida en un corro de borrachines en Oakland, de lo que jamás se sintió en su primera casa en el lujoso barrio de Mapleton Hill. Pero fue allí donde estuvimos casi todo el tiempo que pasamos juntas. Normalmente, sentadas en su cocina.

Antes de conocerla, Lucia me dejó un mensaje en mi contestador sobre un relato que yo había escrito. Su voz era ahogada, seductora y dulce. Me hizo enamorarme un poco de ella; como en sus escritos, es su voz la que te mete dentro. Cuando al fin nos conocimos, me asombró descubrir que tenía varias décadas más de lo que yo había imaginado. Como la protagonista del cuento B. F. y yo, quien dice: “Ahora tengo una voz realmente bonita. Soy una mujer fuerte, mezquina incluso, pero todo el mundo piensa que soy realmente amable por mi voz. Sueno joven aunque tengo 70 años. Los tipos de Pottery Barn coquetean conmigo”. Los hombres definitivamente coqueteaban con ella, pero Lucia nunca fue mezquina, aunque su voz enmascaraba un punto endiablado.

Unas semanas después de que nos conociésemos, la altitud afectó a su ya de por sí frágil sistema respiratorio —uno de los pulmones de Lucia estaba aplastado por la escoliosis que la atormentaba desde niña— y le pusieron oxígeno. Nunca volví a verla sin su bombona, excepto cuando me mandaba en mi bicicleta a por cigarrillos a Lolita’s Deli. Cigarrillos sueltos a 20 centavos el piti. Siempre pedía el más fuerte. Lucky Strike, Marlboro Red. Yo compraba un Camel Light para cada una y regresaba a su casa pedaleando. Se quitaba el respirador y los encendíamos, disfrutando la única sustancia adictiva que cualquiera de las dos podíamos permitirnos. El hecho de que su bombona de oxígeno estuviese ahí, amenazando con explotar, solo lo volvía más divertido. El acelerón que llega al coquetear con el peligro es siempre lo último que se pierde. Como la protagonista del hilarante relato 502, de vez en cuando, Lucia tenía “la diabólica urgencia de, bueno, liarlo todo”. Pero luego estaba la forma en que, a mitad de cigarrillo, cogía el oxígeno y volvía a colocarse el largo tubo por encima de la cabeza y debajo de la nariz. Un atisbo de pánico.

A pesar de todo, conseguía sacar una sonrisa, sin aliento.

Pienso en esos momentos con igual medida de recalcitrante remordimiento —¿cómo pude dejarla fumar?— y de placer: no había nada más dulce que una conversación con Lucia. Las dos habíamos crecido con la violencia de padres alcohólicos, nuestras vidas estaban puntuadas por la pérdida. En distintos grados, cada una había explorado temerariamente los límites de nuestras adicciones. Cuando nos conocimos llevábamos varios años sobrias, y compartir un cigarrillo furtivo era nuestra pequeña rebelión contra el mojigato espíritu sano de Boulder, donde, como escribió Lucia, “hasta todos los corredores parecen recién salidos de la ducha”. Y yo podía pasarme toda la vida sentada en su cocina escuchándola. Con frecuencia hablábamos de libros, pero realmente hablábamos de todo. Ella usaba la palabra adoro mejor que nadie a quien yo haya conocido. Simplemente “adoraba” a Murakami, a Lydia Davis, a Chéjov. Años después, me escribió lamentando su dificultad para encontrar a alguien con quien se sintiese cómoda hablando “de zapatos a libros, a muerte y cotilleo”.

Como la mayoría de los grandes contadores de historias, Lucia era una cotilla de primera categoría. Pero su cotilleo nunca era banal. Lo mejor siempre estaba conectado con su vida. Pero era arriesgado pensar que habías entendido su biografía, creer que sabías a qué hijo o a qué marido se refería en una determinada historia. Aún peor mezclar las aventuras amorosas, abortos y suicidios de sus relatos con lo que realmente había ocurrido. Ella había vivido por todo el mundo, hablaba varios idiomas, había estado casada y divorciada tres veces a los 32. Crio a cuatro hijos varones, pasó tiempo en la escena del jazz de Nueva York, se juntó con los Beats y los poetas de Black Mountain, metió a sus hijos en un avión privado para irse a vivir a una choza con tejado de paja y suelo de arena en la costa pacífica de México. Se movió, aunque no sin problemas, entre vidas, entre mundos. Leyéndolo todo. Conociendo a todos. Si querías conocer la intrahistoria sobre, pongamos, los devaneos de Ava Gardner con esos chicos de los clubes de playa —dentro y fuera del plató de Puerto Vallarta donde John Huston adaptó La noche de la iguana—, Lucia había estado allí. Sabía cosas como que uno de ellos había conseguido sacarle un bote de pesca a Ava.

Desde que le pusieron oxígeno, no la vi sin la bombona salvo cuando me enviaba a por cigarrillos

Pero nunca mencionaba nombres porque sí; su vida era realmente así. ¿Influyó eso en su ficción? Por supuesto. Podría haber elegido escribir sus memorias, pero creo que sabía que estaba llamada a un arte más elevado. Leerla es perderse en su voz. Sus relatos hacen que te sientas como si estuvieses cotilleando con ella en su cocina. Los giros que hace en su ficción ocultan la peripatética naturaleza de la conversación íntima, y a su vez, su peripatética vida. Ella puede llevarte de los alcohólicos de El Paso a los presos de Oakland con la misma facilidad con que te hace creer que fue capaz de cargar una dosis letal en la jeringuilla del marido adicto antes de irse al hospital a dar a luz a su hijo. Cada uno de sus relatos se desarrolla de manera tan inesperada que uno casi olvida dónde ha empezado la narración. Luego ella de repente te trae de vuelta y te corta la respiración con una de sus singulares últimas frases.

Las comparaciones de su obra con Raymond Carver y Richard Yates son inevitables, pero yo no lo veo. Sí, ella escribió sobre los desposeídos, pero con una perspectiva más literaria, y una prosa heredera de Proust, de Chéjov. Allí donde la obra de Carver está sobreconstruida —continuamente te recuerda que estás leyendo un relato escrito por Raymond Carver—, el estilo de Lucia es más orgánico, más sorprendente. Si los relatos de Yates son tan rígidos que resultan inflexibles, los de Lucia son fluidos e indefectiblemente femeninos. Sus protagonistas son casi exclusivamente mujeres. Lucia admiraba a ambos escritores, pero nunca emuló a ninguno de los dos. Tampoco caía en la ironía fácil; por el contrario, sus relatos te arrullan hacia una falsa sensación de seguridad, distrayéndote con humor, luego hacen brillar el borde del cuchillo sobre tu piel, abandonándote en un lugar que probablemente nunca habrías deseado visitar.

A menudo me he preguntado por qué la ficción de Lucia ha tardado tanto en recibir el reconocimiento que merece. Creo saber por qué. Y creo que ella también lo sabía. Hasta ahora yo no lo veía. Una vez me contó una historia de una beca de escritura que le concedió el National Endowment for the Arts (NEA). La usó para viajar a París, se fundió todo el dinero y no escribió una sola palabra. Más adelante, mandó una carta de agradecimiento a la NEA contando todo lo que había hecho con el dinero: de todo salvo escribir. Por supuesto, luego hizo una broma sobre no volver a ganar nunca más otro premio. Es cierto, puede que Lucia y yo nunca hablásemos de haber dejado la bebida, pero si uno lee sus relatos se da cuenta de lo horrible que eran las cosas. Embarazada y pasando drogas por la frontera. Despertar en un centro de desintoxicación. Cosas peores. Pero ese era el material de ficción cargado de un humor salvaje, un humor que solo es posible cuando se narra el pasado. Lo ocurrido en la vida real no tenía gracia. Cualquier fama o éxito podrían haber hecho descarrilar a Lucia. Después de haber logrado sobrevivir a tantas cosas, que algo fuese repentinamente tan bien podría haber significado la ruina. Y nunca iba a volver allí, aunque le costara su carrera.

Echando la vista atrás, veo que a pesar de todos los modos en los que la hermosura de Boulder le ponía de los nervios, también le proporcionó la estabilidad y el bienestar material suficiente para escribir más relatos. La cercanía con varios amigos muy queridos también aplacó su constante búsqueda vital de un hogar. Pero Lucia llevaba mucho tiempo acosando a la muerte en sus relatos, y ahora la muerte parecía estar acosándola a ella. Con el tiempo se mudó cerca de sus hijos y nietos a California. Yo necesitaba verla una última vez y viajé desde Roma. Me recibió en la verja del jardín, con el tubo de oxígeno colgando. Ojos azules brillantes como siempre. Su voz, tal y como la recordaba. Pero a esas alturas le faltaba constantemente el aliento, y la enfermedad la había vuelto tímida. Odiaba la idea de que alguien se preocupase por ella o le tuviese lástima. A esas alturas estaba demasiado enferma para fumar, pero nos sentamos juntas a la mesa de su cocina, donde había escrito y contado tantos de sus relatos, y hablamos como siempre.

Al volver a mi casa en Italia, recibí la última carta de Lucia. Era extremadamente breve, con una caligrafía caótica y apresurada. Al leerla, podía oír su maravillosa voz mientras me confesaba su prisa por poner por escrito tantas historias como pudiese, a pesar, bromeaba, del “penoso” estado de su producción literaria. Cerraba la carta como cerraba todos sus escritos, con una última frase brillante e implacable. “Epitafio para mi lápida: Sin aliento”.

Elizabeth Geoghegan es una escritora estadounidense afincada en Roma, autora de ‘The Marco Chronicles’. Su texto ‘Smoking with Lucia’ (fumando con Lucia) fue publicado originalmente por ‘The Paris Review’.

Traducción de News Clips

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.