El arte latinoamericano más castizo

16.00h : Descalzo por La Habana

Empiezo la ronda con enchufe, y descalzo. Y a contramano: el Matadero, en Legazpi, pilla un poco lejos pero siempre compensa el viaje. Y he preferido hacer este viaje de un día por VivAmérica desde la periferia al centro: siempre se aprende más, por experiencia, moviéndose en ese sentido.

Tenía muchas ganas de ver la intervención de Carlos Garaicoa dentro del ciclo Abierto por Obras. Manuela Villa, su comisaria, invita a artistas para que durante unos meses se pongan a sus anchas en el espacio de la antigua cámara frigorífica. Hasta ahora todos han estado a la altura de esta sala inmensa, llena de columnas, renegrida por un incendio, que puede resultar siniestra, acogedora o casi trágica según la voz que le da (y los ojos con que la mira) cada artista.

Lo malo es que el Matadero abre sólo por las tardes: a primera hora de la mañana me he aprovechado un poco de la amistad con el director de todo este tinglado, Pablo Berástegui, para que me abrieran la sala y prendieran las luces de la instalación (amable por partida doble: me ha dejado luego trabajar como empotrado provisional en las oficinas. Escribo esto desde una de las mesas libres, y chupando wi-fi. En fin, el día va a ser largo y se agradece).

Hasta ahí el enchufe. Lo de descalzarse, más que privilegio, es ya una parte obligatoria de la obra de Garaicoa. Como todo su trabajo, su intervención es a la vez sencilla y algo perversa. Ha aprovechado el aire de mezquita del bosque de columnas de la sala para pedir a los espectadores que antes de nada se quiten los zapatos y los dejen a la puerta. Es curioso: basta descalzarse y pisar (literalmente) la obra para notar que no todo es cuestión de cabeza: uno también puede empezar a apreciar un trabajo por los pies.

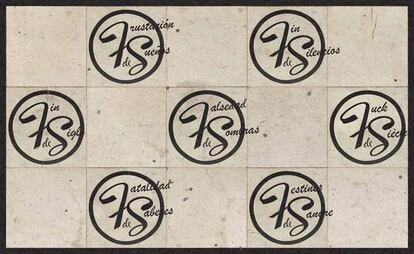

La sala está cubierta de una moqueta negra, casi a oscuras, con focos muy pensados para mostrar a la mejor luz posible las grandes alfombras de colores que saltean el espacio. Son reproducciones súper-realistas de viejos pavimentos de La Habana. A la puerta de las tiendas, durante todo el siglo XX, se instalaban mosaicos de terrazo con rótulos que atrajesen a los clientes. Garaicoa los reproduce con tanta exactitud que da grima o vértigo: ahí están las grietas en el pavimento, los chicles pisados, casi los escupitajos y las cacas de perro. Y a la vez los deforma: añade y quita palabras o letras para cambiar y atenuar con una sonrisa helada el mensaje optimista del original.

No es la primera vez que Garaicoa trabaja con rótulos y retuerce su sentido. En un país empachado de eslóganes y proclamas como Cuba, queda claro su mensaje: conviene leer dos veces y desconfiar, por principio, de lo que dicen entre líneas las propagandas.

Hace una semana, en la bienal de Sao Paulo, vi otro trabajo suyo: Las joyas de la corona. Eran maquetas reducidas, en plata y oro, de grandes monumentos de la arquitectura de la infamia mundial: La Escuela de Mecánica de Buenos Aires, la base de Guantánamo, el Estadio de Santiago de Chile. Y ya antes me habían interesado mucho sus maquetas de ciudades a base de edificios de cera con la mecha prendida, en pleno derretimiento. O fabricados en azúcar y dentro de una vitrina en la que también cabía un hormiguero: las vecinas diminutas que se paseaban por sus callecitas también se la iban comiendo poco a poco.

Garaicoa, por supuesto, no tiene pelos en la lengua. Pero elige hablar de política entre líneas, a la cubana: con ese humor ultra-seco y ese sarcasmo letal que el clima de la isla obliga a desarrollar por pura supervivencia. Uno se calza y sale de la sala. Y durante un buen rato todavía tiene la impresión de caminar por La Habana con los pies desnudos.

18H: Oreja avizor

De las afueras al puritito centro: aquí estoy en la bonita cafetería de Casa América, en pleno ambiente de pre-fiesta. Están los cuentacuentos y los coordinadores de varios programas de actividades almorzando en las mesas de alrededor, y reverbera en la bóveda de cristal el barullo latino de carcajadas a grito pelado. Se hace más llevadero en los oídos, claro, cuando la gente se ríe en varios acentos de español.

También aquí me han recibido bien (y me vuelven a enchufar a la toma de tierra que mi portátil, pobre, que está ya muy mayor, necesita a todas horas como el comer). Israel, del departamento de comunicación, no ha puesto ninguna mala cara cuando me ha visto aparecer justo cuando salía para su hora del almuerzo. Me ha acompañado amabilísimo por las salas de la Casa que van a recibir las intervenciones de artistas y dibujantes y fotógrafos durante esta semana. Las paredes están todavía vírgenes, y hay operarios dando martillazos de último minuto: siempre me ha gustado el ambiente de loa museos durante los montajes, en las prisas de último minuto antes de las inauguraciones, cuando parece que no se llega y al final todo sale.

Por otra parte, en algunas no hay ya mucho más que hacer: por los pasillos de la Galería de Guayasamín, a partir de esta tarde, se van a ir colgando las fotos que tomará Rai Robledo. Parece que va a ir retratando de todos los que se acerquen a ver o participar en alguno de los actos programados. A falta de acentos, en las fotos habrá jaleo de colores y muchos tonos de moreno envidiable.

Y en las salas Diego Rivera y Frida Kahlo, aparte de un texto de presentación de Jordi Costa, no hay nada más que paredes negras. Hasta esta tarde no empezarán a pintarrajearlas los invitados a Bestiario 3.0. Van a dibujar, ni más ni menos, el aspecto futuro de los animales que poblarán la Tierra cuando los bípedos parlantes que ahora nos creemos dueños vitalicios no seamos más que un pintoresco recuerdo.

Yo venía con muchísimas ganas de ver trabajar en directo al inmenso, al colosal, al grandísimo Liniers, y me he llevado un disgusto cuando he sabido que no llegará hasta mañana por la tarde (volveré seguro a que me firme alguno de sus libros o a que me tatúe algo en el brazo). Cuando viví en Buenos Aires aprendí una buena costumbre de los porteños y me hice adicto de por vida y fan fatal de su tira de prensa diaria, Macanudo. Es una de las verdaderas obras maestras del género, y sigo echando de menos -Que Forges me perdone- abrir el periódico todas las mañanas y mojar el café en su página. Llena su tira de pingüinos agobiados, de aceitunas parlantes, de bichejos con complejos. Y acaba armando una especie de metafísica de la tira cómica que merece colocarse al lado (o encima) de la Crítica de la Razón Pura de Kant.

Quería también comprobar si tiene o no tiene finalmente las orejas de conejo de Pascua con que se autorretrata en sus dibujitos. Habrá que esperar hasta mañana.

19h: En el DF con el Doctor ATL

De La Habana a Buenos Aires fui esta mañana en metro. Y ahora llegué al DF con sólo cruzar la acera. Casi enfrente de Casa América, al otro lado de Recoletos, el Instituto Cervantes tiene montada una exposición de cámara en su vestíbulo de cine (entre Metrópolis y Gotham City). Tenía ganas de verla y aprovecho que viene al caso: México Ilustrado se dedica al diseño gráfico y el cartelismo mexicano entre 1920 y 1950.

Vengo, la verdad, gracias a una recomendación. Cenando ayer con Manolo Ramírez, de Pre-Textos, me dijo que no debía perdérmela. Y la verdad es que a mí me había pasado hasta ahora desapercibida. No es plan de hacerle la pelota al editor de uno, pero hace mucho tiempo que sé -como mucha otra gente y amigos de la casa, lectores y no lectores- que cualquier cosa que recomienden los Pre-Textos merecerá la pena.

Y sí, claro, la merece y mucho. Entre los 30 y los 50, mientras España pasaba por uno de sus purgatorios periódicos, México vivía los años triunfales de su revolución; ponía de moda sus tejidos y sus artesanías y sus playas; reivindicaba las artes indígenas y el pasado precolonial; y al mismo tiempo acogía con una generosidad que no es fácil de olvidar a los exiliados de la España republicana: sólo Brasil, a partir de los cincuenta, pudo igualar en toda América ese impulso de reinvención cultural colectiva.

Del gran cartelista Josep Renau, por ejemplo, está aquí el afiche espléndido de un dramón de la carnívora María Félix: La devoradora. El título ya era un programa completo.

Llevaría el día entero ver bien todo lo que hay. En cada vitrina y cada pared hay una o dos joyas impresionantes: está la primera edición del Poeta en Nueva York, la primera del España, aparta de mí este cáliz de Vallejo, la primera del Canto general de Neruda, ilustrado por Rivera y por Siqueiros. Están las tipografías y las portadas ultramodernas y superpotentes de la mítica revista Horizonte. Están los diseños excéntricos de uno de mis "raros" favoritos del arte americano (y eso que abundan): el Dr. Atl, que se llamó Gerardo Murillo antes de adoptar su seudónimo (y su estética) de supervillano.

Hubiera podido quedarme horas, y supongo que volveré a verlo todo con calma. Si tuviera que elegir algo para llevarme, sería un maravilloso plano del Centro de DF pintado en los años 30 y pensado para plegar y regalar a los turistas gringos, que venían escocidos tras la nacionalización del petróleo mexicano y a los que había que ablandar con golosinas.

En realidad me lo llevo en versión reducida, porque a última hora un buen amigo y colega literario, Ernesto Pérez Zúñiga, consigue escaparse de su oficina en los pisos de arriba del Cervantes, donde trabaja (mucho, pobre) cuando no está escribiendo. Me ha traído de regalo el estupendo catálogo de la expo. Pesa una tonelada y todavía queda día por delante. Pero me voy contento con México entero debajo del brazo.

20H: Chinchetas y Post-its

Aprovecho que estoy por el barrio para dar un par de vueltas por algunas galerías que me gustan en la zona (los americanos, que para todo tienen su frase y no soportan la existencia de nada sin nombre, llaman a esto gallery hopping). Con sus castaños de indias ya de otoño y las marquesinas de hierro y cristal, el patio interior al que se abre la galería de Elba Benítez parece salido del Village (o al menos de su versión en las películas de Woody Allen). Su programación es de las más serias y coherentes de entre las comerciales en España. Y sigo con México viniendo hasta aquí, porque hace poco ha inaugurado una colectiva armada por Magali Arriola, conservadora jefe del Museo Rufino Tamayo de México. Es una de las cabezas pensantes que conviene seguir en relación al arte actual en Latinoamérica, y aquí ha reunido el trabajo de artistas cuyas obras no acaban de encajar bien en el clásico cubo blanco.

Es una expo esquiva, casi secreta, de poca carne pero mucha sustancia. En realidad, a veces la obra es la ausencia (o casi) de obra: Mungo Thompson deja su sala vacía. O eso parece, porque al final uno encuentra su escultura: una chincheta cuidadosamente reproducida en porcelana y clavada en medio de la pared inmensa. Roman Ondák pega un post-it anunciando que se ha retrasado en el envío de su pieza. Y el muy interesante Mario García Torres (es mexicano y joven, del 75) escamotea la obra de las salas y la esconde en el listado de obras y precios que en otras galerías se suele facilitar sólo a los visitantes ricos (o con pinta y mohín de serlo).

20h: El aleph en Argüelles

Salgo ya, cansado pero feliz, del mejor sitio donde podía acabar este paseo: escondido en la calle Galileo, en pleno Argüelles castizo, está el Pequeño Museo del Escritor, un sitio secreto y lleno de tesoros literarios (de los que valen mucho y nada a la vez, según y quién los mire) que enseña con lógico orgullo y afabilidad ejemplar su dueño, el cultísimo librero y editor Claudio Pérez Míguez. Ha ido reuniendo una colección muy particular: objetos personales de los grandes escritores latinoamericanos del siglo, "cargados" de la estática de un pasado denso, de recuerdos y significados para quien sabe mirarlos, con carácter casi de iconos. Regalados por los herederos, comprados en subasta, ofrecidos por sus dueños en su día: están aquí, sí, una de las pipas de Cortázar, dos elegantes sombreros del impecable Bioy, un Aleph en hebreo que Borges siempre llevó consigo (él, que no guardaba libros propios en casa), el retrato que Silvina Ocampo hizo de su nieta. Y para los admiradores fervientes de Onetti (entre los que me cuento), un verdadero festín fetichista: las gafas inconfundibles de pasta gruesa que resumieron su figura pública, los ceniceros requemados de colillas con los nombres inscritos de dos de sus personajes recurrentes, Petrus y Larsen. Y más, y más impresionante: gran parte de los volúmenes de su biblioteca personal, firmados por la plana mayor del boom latinoamericano.

Volveré, seguro, con tiempo por delante para explorar todos estos tesoros. Una especie de Aleph inesperado de la literatura en español de todo el siglo: no se me ocurre mejor forma de rematar la faena y de abrir una semana americana en Madrid.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.