¿Qué nos pasó a los chilenos?

En naciones jóvenes, lo que en otras partes tomó siglos aquí toma décadas, y lo que allá requirió años aquí sucede en meses

Se ha vuelto usual que el observador extranjero —más si se siente parte del campo progresista— nos acribille con preguntas de difícil respuesta “¿Qué les pasó, amigos chilenos? ¿Cómo fue que, luego de idear y volcarse con entusiasmo al más democrático e innovador proceso constitucional que se recuerde, luego se abalanzaran masivamente a las urnas para rechazar su propuesta? ¿Por qué en pocos meses le han dado la espalda a un presidente recién elegido, que resulta ser el más joven de su historia, el único líder de la izquierda latinoamericana que defiende sin complejos los derechos humanos y la democracia y que estaba destinado a brillar en el continente y en el mundo entero?”

Tras la elección este domingo del órgano comisionado para redactar una nueva propuesta constitucional, la perplejidad se tiene que haber acentuado. “¿Cómo es posible —se han de preguntar—, que quienes han pasado su vida política bregando para sustituir la Constitución de Pinochet, hayan quedado reducidos a una minoría en el Consejo Constitucional? ¿Por qué los chilenos optaron mayoritariamente por quienes están satisfechos con ella o se han esmerado, desde 1990 a la fecha, en usar todos los medios a su alcance para hacer abortar cualquier proyecto de reemplazo? ¿No es, acaso, poner al zorro al cuidado de las gallinas?”

Son paradojas que justifican de sobra la perplejidad. Para intentar una explicación es necesario partir por consignar un hecho de la causa: en naciones jóvenes, lo que en otras partes tomó siglos aquí toma décadas, y lo que allá requirió años aquí sucede en meses. Si se ocupa esta perspectiva se concluirá que, aparte de la aceleración, en Chile se replica lo que ha venido ocurriendo en otras latitudes.

“¿Como se entiende que Estados Unidos pasara abruptamente de la euforia del Yes We Can a la histeria del Make America Great Again?, le preguntaba a Barak Obama el periodista del NYT Ezra Klein en una extensa conversación. “Los cambios históricos son así” —respondió—: “Cuando se produce una ola en cierta dirección, es inevitable que luego venga una ola en sentido contrario”. De hecho, la sucesión de períodos de cambio o revolución y de reacción o restauración es una de las pocas leyes de la historia que quedan en pie. El ejemplo paradigmático es la eternamente actual Revolución Francesa.

En Chile, la modernización capitalista pulverizó, en un plazo extremadamente breve, las fuentes clásicas de cohesión social. La red de protección del Estado se sustituyó por una malla de contratos entre individuos y entes privados que excluye el principio de solidaridad. Las familias convencionales se volvieron una rareza. El sentimiento religioso se contrajo y la Iglesia católica, que fuera una poderosa entidad integradora, se desfondó por los abusos sexuales. Los partidos políticos mutaron en maquinarias electorales, y los sindicatos en aparatos transaccionales. La idea misma de nación fue cuestionada desde los pueblos originarios. La única fuente de cohesión que siguió en pie fue el crecimiento económico, pero este fue menguando hasta transformarse en una quimera.

Con esto, la promesa meritocrática, que por un lapso se cumplió —aunque nunca, como es obvio, al nivel de las expectativas—, se transformó en motivo de frustración. Al mismo tiempo, la masificación de la educación hizo más cruel la desigualdad, mientras la crisis venezolana provocó el desborde de la inmigración, la que trajo consigo formas más violentas de delincuencia. Paralizado ante la ausencia de una oferta política renovada, Chile pasó 15 años eligiendo entre Bachelet y Piñera. Entre tanto emergió una nueva generación de dirigentes e intelectuales que introdujeron nuevas causas, como el fin del neoliberalismo, el ambientalismo, el feminismo, el indigenismo y el poder territorial.

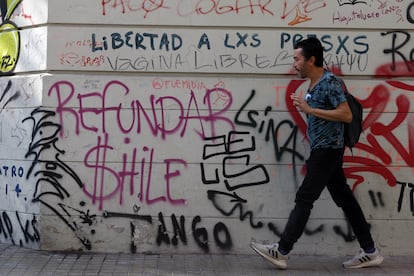

Fue así como se llegó a la noche del 18 de octubre de 2019. Sin anuncios, dirección ni petitorios, la quema de estaciones del metro de Santiago desató una ola de protestas y saqueos sin parangón, dejando numerosos muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Como la Bastilla, fue el fin del antiguo régimen.

Ante la amenaza de una ruptura violenta, los actores políticos adoptaron un acuerdo para abrir un proceso constituyente, refrendado luego en un plebiscito. A continuación se eligió una Convención paritaria y con escaños indígenas, que relegó a posiciones periféricas a los representantes de los partidos políticos —especialmente a los de derecha—, y dio un lugar dominante a convencionales cuya intención era poner en la escena institucional la miríada de identidades y demandas que se tomaron las calles tras el 18-O.

Hasta ahí, la marea revolucionaria parecía imparable, con la Convención erguida como su símbolo. El triunfo de Boric pareció ir en el mismo sentido, aunque ya hubo señales en sentido opuesto: perdió en primera vuelta y en el balotaje aventajó estrechamente a un candidato de la extrema derecha. No fue entonces extraño que su popularidad cayera en picada apenas se apagaron las celebraciones tras su entrada a La Moneda. Nadaba contra la corriente.

Con la derecha y la centro-izquierda en minoría, en la Convención no hubo forma de contener la tentación de arrasar con toda la historia constitucional chilena. Esta estuvo dominada por el propósito de crear un nuevo paradigma de convivencia, que abarcaba entre otras materias el lenguaje y el conocimiento, la relación entre géneros, pueblos, regiones y territorios, la idea de Nación, la arquitectura de poder y participación y el vínculo con la naturaleza y otras especies. Las relaciones entre sus integrantes se volvió la expresión exacerbada de la irritación y del espíritu de división, descalificación y confrontación que tenía como mandato superar. La pasión refundacional, de otra parte, la hizo insensible a las nuevas ansiedades de la población: la pandemia, la incertidumbre económica, la violencia en el sur, y en especial la crisis migratoria y de seguridad. Como caballo desbocado, la Convención siguió adelante con su maximalismo y sus excesos. No fue raro, entonces, que la opinión pública comenzara rápidamente a mirar con desconfianza todo lo que viniera de ella.

Digamos que la Convención fue nuestro propio Comité de Salvación Pública —aunque aquí, hay que decirlo, el terror provino de las palabras y no de la guillotina—, con varios de sus integrantes compitiendo para ocupar el rol de Robespierre. El inapelable rechazo de su propuesta en el plebiscito de septiembre pasado fue a su vez nuestro Termidor. El mundo político, en un gesto heroico, logró reponer el proceso constituyente, pero esta vez plagado de límites, controles y contrapesos para no repetir la experiencia de la Convención.

Decíamos que la oscilación entre épocas refundacionales y conservadoras es de las pocas leyes de la historia aún en pie. El punto de quiebre lo provoca siempre la desmesura y el maximalismo, que desatan la reacción restauradora. Sucedió en la Francia revolucionaria; está sucediendo nuevamente en Chile tras el estallido de 2018 y la Convención. La victoria apabullante de la derecha más extrema del domingo tiene un aire de confirmación más que de novedad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.