La vida partida del defensor del Prado

La hija menor del fotógrafo Roberto Fernández Balbuena y de la pintora Elvira Gascón recuerda el papel de su padre en la protección del patrimonio del museo madrileño en la Guerra Civil y su trayectoria vital

En marzo de 2002 conocí a Guadalupe Fernández Gascón, la hija mayor de Roberto Fernández Balbuena y la también pintora Elvira Gascón, los dos exiliados en México desde el final de la Guerra Civil. La galería Freijo, de Madrid, exponía por vez primera una selección de las extraordinarias fotografías de Balbuena. Hablamos de las fotos, pero también de su madre, que había nacido —”de casualidad”, dijo en alguna entrevista— en Almenar, un pueblecito de Soria, y por la que yo sentía una curiosidad de paisano. Elvira Gascón sigue siendo hoy en España una desconocida. En 2002 se celebró en Soria una exposición de dibujos e ilustraciones, el arte al que más se dedicó en México junto al de los murales para edificios públicos. El investigador Juan Antonio Gómez Barrera le ha dedicado recientemente dos minuciosos artículos.

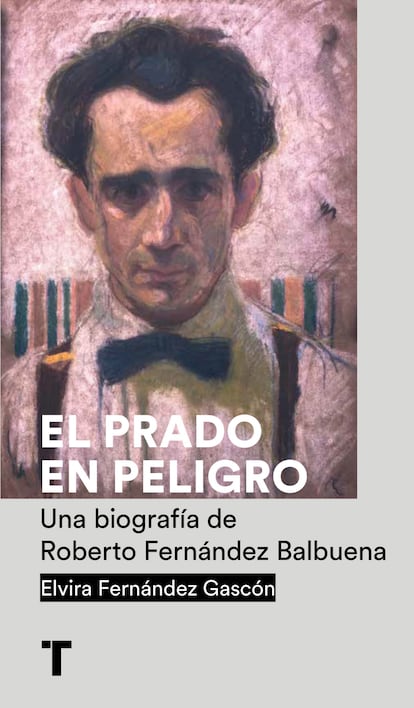

La hermana menor de Guadalupe, Elvira, ha publicado ahora este libro en el que venía trabajando desde hacía años. Si lo partimos en dos, como de hecho parece estarlo por el bloque de imágenes, comprobamos lo diferente de las dos mitades. La primera está íntegramente dedicada a la destacada participación de Fernández Balbuena en los trabajos de protección y custodia del patrimonio artístico —las grandes pinturas del Museo del Prado, principalmente— durante las terribles vicisitudes de la guerra. Coincidiendo con el ascenso de los comunistas al gobierno en 1936, Balbuena, un arquitecto convertido en pintor por propia vocación, ocupó las responsabilidades más altas en la Junta Delegada de Madrid. Con los hermanos Ferrant y bajo las órdenes, muchas veces suspicaces, del ministro Wenceslao Roces y del director general Josep Renau, Balbuena dedicó esfuerzos sin límite, en tesituras extremas, a aquella tarea encomiable. Pero los acontecimientos son conocidos de sobra por numerosos estudios (entre ellos, los de Isabel Argerich y Judith Ara, o Arturo Colorado) que, sin embargo, no parecen haber modificado la idea previa, extraordinariamente ingenua y esquemática, que tiene de ellos la hija de los exiliados y que muy seguramente quedó fijada en ella junto a la emoción y la reviviscencia de las narraciones en familia: una conflagración entre ángeles y demonios.

La segunda parte tiene mucho más interés, por lo que cuenta y por lo que no llega a contar del todo de una biografía que no se agota en aquella misión denodada. Balbuena había sido un pintor dubitativo entre influencias diversas. La pintura de los Salones (incluso la regionalista), Vázquez Díaz, Solana, dejaron en él huellas contrapuestas. Luego participó en los proyectos de la Sociedad de Artistas Ibéricos, ya de por sí variopinta y no siempre innovadora. Su paso por la Academia de Roma entre 1915 y 1918 parece haber inspirado lo más valioso de su arte anterior a la guerra. Entre arcos que inevitablemente recuerdan a Carrà o a De Chirico, en esas pinturas hay muchos desnudos, tan robustos como los de Campigli o Casorati, dispuestos a veces en composiciones diagonales, muy frecuentes en el neoclasicismo mediterráneo de la época.

La segunda parte del libro tiene un dramatismo que contrasta con la inanidad de la otra mitad, una historia ya conocida

Ya en México, Balbuena fue un artista muy distinto. Los transparentes bodegones de líneas cortantes a lo Dalí o a lo Morandi desaparecieron para dar entrada a una veta tenebrista, puede que en el recuerdo del Solana de su juventud. En esa cuerda hizo varios retratos de su amigo el escritor Juan José Arreola. Cuando en 1991 se celebró en México la exposición por el centenario de su nacimiento, Arreola recordó a Balbuena en una larga conversación con Elvira Fernández Gascón que se recoge en el libro. El irrelevante empleado de banco que era entonces Arreola fue quien orientó a Roberto y Elvira para encontrar vivienda, primero en la avenida de Juárez y luego, ya muy amigos, a dos manzanas de su propia casa, en la colonia Cuauhtémoc, donde también vivía Juan Rulfo. Se habían casado por poderes mientras Balbuena permanecía en Europa y después lo hicieron en la gran catedral de México, bendecidos por el arzobispo. El libro de Elvira deja traslucir el reconcomio ante el recuerdo de su madre, el control doméstico, sus desequilibrios, el pintor sojuzgado al que ahora la hija pequeña quiere rendir un homenaje en el que su propia memoria encuentre justificación. Por eso esta parte tiene un dramatismo que contrasta con la inanidad de la otra mitad.

El episodio que tiene para mí más interés de la vida mexicana de Balbuena está referido, justamente, a aquellas fotografías expuestas por primera vez en Madrid en la galería Freijo y ocultas hasta entonces en esa difícil intimidad de la vida familiar. En ellas resuenan los ecos del pintor que pudo llegar a ser en los años veinte, influido por la nueva objetividad, los cactus, la forma pulida de los huevos, los aparatos técnicos sobre mesas inmaculadas. La excelencia de Rulfo como fotógrafo es bien conocida. La de Balbuena junto a él, en las excursiones fotográficas que compartieron (por el mismo tiempo, además, en que escribía Pedro Páramo), lo es algo menos. Rulfo era mucho más joven, leía su libro inédito y escuchaba atentamente las observaciones del pintor, a quien retrató sentado en el suelo con la mirada hacia los volcanes. También retrató a su hija Elvira, convertida en una Alicia en el País de las Maravillas. Balbuena recogía con su cámara Hasselblad la sobrerrealidad retorcida y prediluviana de los bosques de magueyes, las ramas colosales entre las que desciende una cortina de sol.

El Prado en peligro

Turner, 2022

336 páginas. 21,90 euros

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.