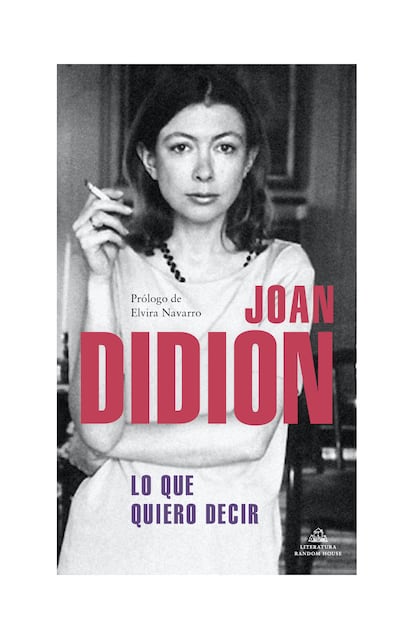

Últimas palabras: la oda de Joan Didion a Hemingway

Pese a sus diferencias de estilo y personalidad, la escritora dedicó en 1998 un ensayo al autor de ‘Adiós a las armas’ en el que reconocía la influencia que ejerció sobre ella. El texto forma parte de ‘Lo que quiero decir’, que recopila 12 artículos y crónicas de Didion, hasta ahora inéditos en español. Se publica este jueves

In the late summer of that year we lived in a house in a village that looked across the river and the plain to the mountains. In the bed of the river there were pebbles and boulders, dry and white in the sun, and the water was clear and swiftly moving and blue in the channels. Troops went by the house and down the road and the dust they raised powdered the leaves of the trees. The trunks of the trees too were dusty and the leaves fell curly that year and we saw the troops marching along the road and the dust rising and leaves, stirred by the breeze, falling and the soldiers marching and afterward the road bare and white except for the leaves.

[A finales de verano de aquel año vivíamos en una casa en un pueblo con vistas al rio y a la llanura hasta las mismas montañas. En el lecho del no había guijarros y rocas, secados y blanqueados por el sol, y el agua era transparente y fluía rápida y azul por los canales. Las tropas pasaban frente a la casa y por el camino y el polvo que levantaban espolvoreaba las hojas de los arboles. Los troncos de los arboles también estaban polvorientos y aquel año las hojas estaban cayendo antes de tiempo y veíamos desfilar a las tropas por el camino y se levantaba polvo y las hojas caían arrancadas por el viento y los soldados desfilaban y después el camino quedaba desnudo y blanco salvo por las hojas].

Así reza el famoso primer párrafo de Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, que me han dado ganas de releer tras el reciente anuncio de que el año que viene se publicara de forma póstuma la que se dice que es la última novela de Hemingway. El párrafo, que se publicó en 1929, llama a examen: cuatro frases engañosamente simples, 126 palabras, cuya ordenación me sigue resultando igual de misteriosa y emocionante que la primera vez que las leí, con doce o trece años, y de hecho por entonces me imaginé que si las estudiaba con suficiente atención y practicaba lo bastante quizá yo misma podría ordenar algún día 126 palabras como aquellas. Solo una de las palabras tiene tres sílabas. Veintidós palabras tienen dos. Las 103 restantes tienen una. Veinticuatro de las palabras son el artículo “the” y quince son la conjunción “and”. Hay cuatro comas. La cadencia litúrgica del párrafo deriva en parte de la colocación de las comas (su presencia en la segunda y la cuarta frases, su ausencia en la primera y la tercera), pero también de la repetición de los “the” y los “and”, que crea un ritmo tan marcado que la omisión del “the” antes de la palabra “leaves” en la cuarta frase (”and we saw the troops marching along the road and the dust rising and leaves, stirred by the breeze, falling”) proyecta exactamente lo que debe proyectar: una sensación de frío, una premonición, un vaticinio de la historia que está por venir, la conciencia de que el autor ya ha desplazado su atención desde finales de verano a una estación más oscura. El poder del párrafo, que ofrece la ilusión pero no la realidad de la especificidad, deriva precisamente de esa omisión deliberada, de la tensión que genera la información que no se da. ¿A finales de verano de que año?

¿Qué río, qué montañas, qué tropas?

Todos conocemos la “vida” del hombre que escribió ese párrafo. La seducción más bien temeraria producida por los detalles de su vida privada ha quedado plasmada en la corriente de la memoria nacional: “Ernest y Hadley no tienen dinero, así que pasan el invierno esquiando en Cortina. Pauline viene a quedarse con ellos. Ernest y Hadley discuten por Pauline, así que todos se refugian en Juan-les-Pins. Pauline se resfría y se recupera en el Waldorf-Astoria”. Hemos visto las fotos: el célebre autor corriendo con los toros en Pamplona, pescando peces espada frente a la costa de La Habana, boxeando en Bimini, cruzando el Ebro con los republicanos españoles, arrodillado junto a “su” león o “su” búfalo o “su” antílope en las llanuras del Serengeti. Hemos observado a quienes sobrevivieron al célebre autor, hemos leído sus cartas, hemos deplorado o encontrado lecciones en sus excesos, en sus poses y actitudes, en lo humillante de sus alegatos de machismo, en las degradaciones derivadas de y reveladas por su aparente tolerancia a la propia celebridad.

“Quiero hablarte de un joven llamado Ernest Hemingway, que vive en París (es americano), escribe para la Transatlantic Review y tiene un futuro brillante —le escribió F. Scott Fitzgerald a Maxwell Perkins en 1924. Yo de ti lo buscaría de inmediato. Es un talento genuino”. Para cuando “el talento genuino” llegó a ver su brillante futuro al mismo tiempo hecho realidad y arruinado, ya había entrado en el valle de la fragilidad emocional extrema, de unas depresiones tan graves que, en febrero de 1961, después de la primera de las dos tandas de terapia de electroshock que recibirla, se vería incapaz de completar siquiera la única frase que había aceptado aportar a un volumen en homenaje al presidente John F. Kennedy. A primera hora del domingo 2 de julio de 1961, el célebre autor salió de su cama en Ketchum, Idaho, bajó las escaleras, tomó una escopeta Boss de doble cañón de un trastero del sótano y se vació los dos cañones en el centro de la frente. “Bajé la escalera —explicaba su cuarta mujer, Mary Welsh Hemingway, en sus memorias de 1976, How It Was—y vi un montón arrugado de tejido de albornoz y sangre, con la escopeta en medio de la carne desintegrada, en el vestíbulo delantero de la sala de estar”.

Era tal la fuerza didáctica de su biografía que a veces nos olvidamos de que hablamos de un escritor que en su momento renovó el idioma inglés, cambió los ritmos de la forma en que tanto su generación como las siguientes hablarían, escribirían y pensarían. La gramática misma de una frase de Hemingway dictaba —o era dictada por— cierta forma de mirar el mundo, cierta forma de observar guardando la distancia, de pasar por algo evitando desarrollar apego, una especie de individualismo romántico claramente adaptado a su tiempo y su origen. Si nos creyéramos esas frases, veríamos desfilar las tropas por el camino, pero no desfilaríamos necesariamente con ellas. Estaríamos presentes, pero no nos uniríamos a ellos. Declararíamos, como declaró Nick Adams en los relatos de Nick Adams y como declaró Frederic Henry en Adiós a las armas, una paz distinta:

“La guerra siguió allí durante todo el otoño, pero ya no íbamos a ella”.

El efecto del estilo de Hemingway fue tan ubicuo que se convirtió no solo en la voz de sus admiradores, sino incluso en la de aquellos cuya forma de acercarse al mundo no estaba para nada arraigada en el individualismo romántico. Recuerdo que, cuando estaba hablando de George Orwell en una clase en Berkeley en 1975, me sorprendió lo mucho que se podía oír a Hemingway en sus frases. “Las colinas que teníamos delante eran grises y estaban arrugadas como pieles de elefante”, había escrito Orwell en 1938 en Homenaje a Cataluña. “Las colinas del otro lado del valle del Ebro eran alargadas y blancas”, había escrito Hemingway en 1927 en Colinas como elefantes blancos. “Una masa de palabras en latín cae sobre los hechos como una suave nevada, desdibujando los contornos y cubriendo todos los detalles, había escrito Orwell en 1946 en La política y el idioma inglés. “Siempre me avergonzaron las palabras sagradas, gloriosas, y el sacrificio y la expresión en vano —había escrito Hemingway en 1929 en Adiós a las armas—. Había muchas palabras que eran insoportables de oír, y al final solo tenían dignidad los nombres de los lugares”.

Hemingway fue un hombre para quien las palabras importaban. Trabajaba en ellas, las entendía, se metía en ellas. Cuando tenía 24 años, a veces intentaba reescribir los textos de otros solo para practicar

Hemingway fue un hombre para quien las palabras importaban. Trabajaba en ellas, las entendía, se metía en ellas. Cuando tenía veinticuatro años y leía los textos que la gente enviaba a la Transatlantic Review de Ford Madox Ford, a veces intentaba reescribirlos solo para practicar. Debió de quedarle muy claro ya por entonces su deseo de que solo lo sobrevivieran las palabras que él consideraba adecuadas para su publicación. “Me acuerdo de que Ford me decía que un hombre siempre debía escribir sus cartas pensando en cómo sonarían en la posteridad —le escribió a Arthur Mizener en 1950—. Aquello me desagradó tanto que quemé todas las cartas que tenía en el apartamento, incluidas las de Ford. En una carta con fecha del 20 de mayo de 1958, dirigida “A mis albaceas” y guardada en la caja fuerte de su biblioteca de La Finca Vigía, escribió: “Es mi deseo que no se publique ninguna carta de las que he escrito durante mi vida. Por tanto, por la presente solicito e instruyo que no publiquen ustedes ninguna de dichas cartas ni aprueben su publicación por parte de terceros”.

Su viuda y albacea, Mary Welsh Hemingway, alegando que la carga de aquella restricción causaba “continuos problemas y decepciones a otras personas”, finalmente decidió infringirla, publicando extractos de ciertas cartas en How It Was y concediendo permiso a Carlos Baker para que publicara otras seiscientas en su libro Ernest Hemingway: Selected Letters, 1917-1961. “La sabiduría y la pertinencia de la decisión es incuestionable”, escribió Baker, ya que las cartas “no solo instruirán y entretendrán al público lector general, sino que también suministrarán a los estudiantes serios de literatura los documentos necesarios para la investigación en curso de la vida y los logros de uno de los gigantes de la narrativa americana del siglo XX”.

Lo peculiar de ser escritor es que la aventura entera conlleva la mortal humillación de ver impresas tus propias palabras. El riesgo de publicar es la más trascendente realidad de la vida, y aun entre escritores con menor inclinación que Hemingway a interpretar las palabras como expresión manifiesta del honor personal, no se puede esperar que cause precisamente entusiasmo la idea de que unas palabras que uno no se ha arriesgado a publicar queden expuestas a la “investigación en curso” de los “estudiantes serios de literatura”. “A nadie le gusta que lo vayan siguiendo —le dijo el propio Hemingway en 1952 a uno de aquellos investigadores, Charles A. Fenton, de Yale, que al saber de la existencia de las cartas se dedicó a atormentar a Hemingway a base de mandarle borradores sucesivos de lo que acabaría siendo The Apprenticeship of Ernest Hemingway: The Early Years—. A nadie le gusta que lo siga, investigue ni interrogue ningún detective aficionado, por académico o serio que este sea. Debería usted ser capaz de entender esto, Fenton”. Un mes más tarde, Hemingway volvió a intentarlo.

“Creo que debería abandonar el proyecto —le escribió a Fenton, añadiendo—: Es imposible llegar a ninguna verdad sin la cooperación de la persona involucrada. Y esa cooperación requiere casi tanto esfuerzo como el que le costaría a un hombre escribir su autobiografía.” Al cabo de unos meses, todavía lo estaba intentando: “En la primera página o páginas de su manuscrito he encontrado tantos datos erróneos que podría pasarme el resto del invierno reescribiéndolo y proporcionándole a usted la información auténtica, y ya no podría escribir nada mío. [...] Otra cosa: ha localizado usted textos míos no firmados gracias a los recibos de pago. Pero no sabe qué textos fueron cambiados o reescritos por los editores de mesa y cuáles no. No conozco nada peor para un escritor que el hecho de que sus textos de juventud que han sido reescritos y alterados hayan sido publicados sin su permiso como suyos. En realidad, conozco pocas cosas peores que el hecho de que otro escritor recopile el periodismo de un colega escritor que este ha decidido no preservar porque carece de valor, y que lo publique. Señor Fenton, estoy muy convencido de esto. Se lo he escrito antes y se lo vuelvo a escribir. La escritura que yo no deseo publicar, usted no tiene derecho a publicaría. Yo no le haría una cosa así a usted, igual que no le haría trampas a nadie jugando a las cartas ni tampoco hurgaría en su escritorio ni en su papelera ni leería sus cartas personales”.

Podríamos suponer sin miedo a equivocamos que un escritor que se suicida no se ha sentido del todo comprometido con la obra que deja inacabada; sin embargo, no parece haber duda alguna sobre lo que pasará con los manuscritos inacabados de Hemingway. Entre estos se encuentran no solo “el de París” (como lo llamaba él) o París era una fiesta (como lo llamarían los editores), que Hemingway le había enseñado a Scribner en 1959 y luego había reclamado de vuelta para revisarlo, sino también las novelas publicadas mas tarde con los títulos Islas a la deriva y El jardín del Edén, varios relatos de Nick Adams; el que la señora Hemingway denominó el “tratamiento original” de los textos sobre tauromaquia que publicó la revista Life antes de la muerte de Hemingway (que se convertiría en El verano peligroso), y lo que ella describió como “su crónica semificcionada de nuestro safari por África”, y de la cual publicaría tres selecciones en la revista Sports Illustrated en 1971 y 1972.

Lo que vino después fue la creación sistemática de un producto comercial, un corpus aparte y de un tipo distinto al que Hemingway publicó en vida, y que de hecho tiende a ocultar dicho corpus. Tan exitoso fue el proceso de convertir ese producto en marca comercial que en octubre, de acuerdo con la sección House & Home del New York Times, la empresa de muebles Thomasville Furniture Industries presentó una “Colección Ernest Hemingway” en la Feria Internacional de Mobiliario Doméstico celebrada en High Point, Carolina del Norte, ofreciendo “96 piezas de mobiliario y accesorios de sala, comedor y dormitorio” con cuatro ejes temáticos: “Kenia”, “Cayo Hueso”, “La Habana” y “Ketchum”. “Hoy en día andamos escasos de héroes —le dijo al New York Times Marla A. Metzner, presidenta de Fashion Licensing of America—. Así que acudimos a los grandes iconos del siglo para convertirlos en marcas heroicas”. Según el New York Times, la señora Metzner no solo ”ha creado la marca Ernest Hemingway junto con los tres hijos de Hemingway, Jack, Gregory y Patrick”, sino que ”también representa a los nietos de F. Scott Fitzgerald, que han pedido una marca Fitzgerald”.

El hecho de que este sea el resultado lógico del marketing póstumo es algo que no debió de ver con claridad Mary Welsh Hemingway. Al parecer, en vida de su marido se mostró indiferente a los impulsos mercadotécnicos de A. E. Hotchner, cuya correspondencia durante trece años con Hemingway da la impresión de que consideraba al deteriorado autor no como la figura dispersa y desesperada que sugieren las cartas, sino como un recurso infinito, una mina que explotar, un elemento que comercializar en forma de sus diversos “proyectos” editoriales y de ocio. La viuda intentó impedir la publicación del Papa Hemingway de Hotchner, y aunque la correspondencia deja claro que Hemingway había confiado y dependido mucho de su autor, ella lo presentó en sus memorias como una especie de asistente personal, alguien que llevaba y traía manuscritos, alguien que conseguía apartamentos, una aparición tipo Zelig en escenas multitudinarias: “Cuando el Île de France atracó en el Hudson a mediodía del 27 de marzo, nos quedamos encantados de ver esperándonos a Charlie Sweeny, mi general favorito, junto con Lillian Ross, Al Horowitz, Hotchner y otros”.

O te importa la puntuación o no, y a Hemingway le importaba. O te importan los “y” y los ”pero” o no, y a Hemingway le importaban. O crees que algo está en condiciones de publicarse o no, y Hemingway no lo creía

En esas memorias, que resultan memorables sobre todo por la revelación que hace su autora de su compleja combinación de impresionante competencia e incompetencia estratégica (llega a París el mismo día en que la ciudad es liberada y reserva una habitación en el Ritz, pero parece perpleja por el problema doméstico de cómo mejorar la iluminación del comedor de La Finca Vigía), Mary Welsh Hemingway transmite su convencimiento, al que parece haber llegado pese a las considerables evidencias en sentido contrario, de que “estaba claro” que su marido esperaba que ella terminara publicando “una parte de su obra, si no toda”. Las directrices que se pone a sí misma para esta tarea resultan instructivas: “Salvo la puntuación, y los “y” y los “pero” que obviamente se habían pasado por alto, presentaríamos a los lectores su poesía y su prosa tal como él las había escrito, dejando que las lagunas se quedaran donde estaban”.

Y ahí está el problema. O te importa la puntuación o no, y a Hemingway le importaba. O te importan los “y” y los ”pero” o no, y a Hemingway le importaban. O crees que algo está en condiciones de publicarse o no, y Hemingway no lo creía. “Esto es todo; ya no hay más libros”, declaró Charles Scribner III al New York Times a modo de anuncio de la “novela de Hemingway” que se iba a publicar en julio de 1999, coincidiendo con la celebración del centenario de su nacimiento. La obra, de cuyo texto se sacó el título Al romper el alba (“En África algo es cierto al romper el alba y mentira a mediodía y no le tienes más respeto que al encantador y perfecto lago bordeado de maleza que se ve al otro lado del salar requemado por el sol”), es supuestamente la novela en la que Hemingway estuvo intentando trabajar de forma intermitente entre 1954, cuando Mary Welsh Hemingway y él regresaron del safari en Kenia que se narra en sus paginas, y su suicidio en 1961.

De entrada, parece que esta “novela africana” solo ofreció la resistencia normal que caracteriza las fases iniciales de toda novela. En septiembre de 1954, Hemingway escribió a Bernard Berenson desde Cuba hablándole de los efectos adversos que estaba teniendo el aire acondicionado en su tarea: “Lo escribes, sí, pero queda tan falso como si lo estuvieras haciendo en una especie de invernadero al revés. Seguramente lo tiraré todo, aunque quizá cuando las mañanas vuelvan a cobrar vida podré usar el esqueleto de lo que he escrito y rellenarlo con los olores y con los ruidos de los pájaros a primera hora y con todos los encantos de esta finca, que en los meses fríos se parecen mucho a África”. En septiembre de 1955 volvió a escribir a Berenson, esta vez con una máquina de escribir nueva, y le explicó que no podía usar la antigua “porque tiene dentro la página 594 del libro [africano], tapada con la funda para el polvo, y da mala suerte sacar las páginas”. En noviembre de 1955 informó a Harvey Breit, del New York Times, de que “voy por la pagina 689 y deséame suerte, chaval”. En enero de 1956 escribió a su abogado, Alfred Rice, diciéndole que había llegado a la página 810.

Luego se cierne, en las Selected Letters, cierto silencio sobre el tema de esa novela africana. Tenga o no ochocientas diez páginas, llega un momento en que todo escritor se da cuenta de que un libro no funciona, y todo escritor sabe también que las reservas de voluntad, energía, memoria y concentración necesarias para hacer que funcione simplemente pueden no encontrarse disponibles. “Te ves obligado a continuar cuando la cosa es peor y más insalvable. Con una novela solo se puede hace una cosa, que es seguir adelante sin parar hasta el puñetero final”, le escribió Hemingway a F. Scott Fitzgerald, cuando este se bloqueó con la escritura de la novela que se terminaría publicando en 1934 con el título de Suave es la noche.

En 1929, Hemingway tenía treinta años. Su concentración, o su capacidad para “continuar cuando la cosa es peor y más insalvable”, todavía le había bastado por entonces para seguir reescribiendo Adiós a las armas mientras intentaba lidiar, tras el suicidio de su padre en diciembre de 1928, con las preocupaciones que le suponían su madre, su hermana de dieciséis años y su hermano de trece. “Soy consciente, por supuesto, de que lo que debo hacer es no preocuparme sino ponerme a trabajar; terminar mi libro como es debido para poder ayudarlos con las gestiones”, escribió a Maxwell Perkins a pocos días del funeral de su padre, y seis semanas después entregaba el manuscrito terminado. Había vivido la destrucción de un matrimonio, pero todavía no de tres. Todavía no convivía con las consecuencias de los dos accidentes aéreos que en 1954 le habían destrozado el hígado, el bazo y un riñón, colapsado el intestino, aplastado una vértebra, dejado quemaduras de primer grado en la cara y en la cabeza y causado conmoción cerebral y pérdida de visión y auditiva. “Alfred, este ha sido un año muy malo, antes incluso de que nos estrelláramos con la avioneta”, le escribió a Alfred Rice, quien al parecer había cuestionado sus desgravaciones fiscales por el safari africano: “Pero tendré una mina de diamantes si la gente me deja en paz y me permite extraer las piedras del barro azul, tallarlas y pulirlas. Si consigo eso, ganaré más dinero para el gobierno que cualquier petrolero de Texas que consiga su depreciación. Pero me he llevado una tunda de esas de las que uno no sale vivo, y necesito trabajar sin pausa para recuperarme y después escribir y no pensar ni preocuparme por nada más”.

“Los detalles literales de la escritura —le dijo una vez Norman Mailer a un entrevistador— incluyen la propia fisiología o metabolismo. Empiezas parado en la línea de salida y tienes que acelerar hasta un punto de actividad intelectual en que las palabras vengan como es debido y en orden. Toda escritura es generada por cierto mínimo de ego: necesitas asumir una posición de autoridad para poder decir que la forma en que lo estas escribiendo es la única forma en que pasó. El bloqueo del escritor, por ejemplo, es un simple fallo del ego.” En agosto de 1956, Hemingway explicó a Charles Scribner Jr. que le había “resultado imposible continuar trabajando en el libro de África sin un poco de escritura disciplinaria”, y que por tanto estaba escribiendo relatos.

En noviembre de 1958 le mencionó a uno de sus hijos que quería “terminar libro” mientras pasaba el invierno en Ketchum, pero que el “libro” que tenía entre manos ahora era “el de París”. En abril de 1960 le dijo a Scribner que quitara de su catálogo de otoño aquel libro todavía sin título sobre París: “Seguramente habrá mucha gente que piense que no tenemos libro y que esto es como todos aquellos bocetos de Scott para los que pedía prestado dinero y que jamás podría haber terminado, pero sabes que si no quisiera la oportunidad de mejorarlo todavía mas lo podría haber publicado exactamente como tú lo viste con unas cuantas correcciones del mecanografiado de Mary”. Diez meses mas tarde, y cinco antes de su muerte, en una carta que le escribió a su editor en Scribner’s entre las dos tandas de terapia de electroshock que le administraron en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, el escritor intentó, de forma alarmante, explicar lo que estaba haciendo:

“Tengo el material organizado en capítulos —llegan hasta el 18— y estoy trabajando en el último —el número 19—, y también en el título. Me está resultando muy difícil. (Tengo mi extensa lista habitual para elegir; ninguno me parece bien pero estoy avanzando; París se ha usado tan a menudo que eso lo estropea todo.) En las páginas del manuscrito tienen esta extensión: 7, 14, 5, 6, 9 ½, 6, 11, 9, 8, 9, 4 ½, 3 ½, 8, 10 ½, 14 ½, 38 ½, 10, 3, 3: total 177 páginas + 5 ½ páginas + 1 ¼ páginas”.

Recuerdo que hace años, durante una cena en Berkeley, escuché que un profesor de literatura inglesa presentaba El último magnate como prueba irrefutable de que F. Scott Fitzgerald era un mal escritor. La seguridad con que emitió este juicio me sorprendió hasta tal punto que dejé que se perdiera en el donnée de la velada antes de poder plantear una objeción. El último magnate, dije, era un libro inacabado, que no teníamos manera de juzgar porque no teníamos forma de saber cómo lo podría haber terminado Fitzgerald. Pues claro que lo sabíamos, dijo otro invitado, y unos cuantos más se le unieron: teníamos las “notas” de Fitzgerald, teníamos el “esquema” de Fitzgerald, todo estaba “completamente delineado”. En otras palabras, solo una persona de las que estábamos a la mesa aquella noche veía una diferencia sustancial entre escribir un libro y tomar notas para ese libro, o “hacer un esquema”, o “delinearlo”.

Para un escritor, la escena más escalofriante que se ha filmado nunca debe de ser ese momento de El resplandor en que Shelley Duvall mira el manuscrito en el que ha estado trabajando su marido y ve, escrita una y otra vez en cada una de los cientos de páginas, una sola frase: “All work and no play makes Jack a dull boy”. El manuscrito de lo que sería Al romper el alba tenía 850 páginas cuando Hemingway lo abandonó. Tras ser editado para su publicación, se quedó en la mitad. La edición la hizo el hijo de Hemingway, Patrick, que ha explicado que se limitó a condensar cosas (lo cual lleva de forma inevitable a alterar las intenciones del autor, tal como sabe cualquiera que haya condensado un texto), y que solo cambió algunos nombres de lugares, lo cual podría ser o no una respuesta lógica a la obra del hombre que escribió: “Había muchas palabras que eran insoportables de oír, y al final solo tenían dignidad los nombres de los lugares”.

La pregunta de qué habría que hacer con los textos que los escritores dejan inacabados suele responderse convencionalmente citando obras que se habrían perdido si se hubieran respetado los últimos deseos de sus autores. Se menciona la Eneida de Virgilio. Se mencionan El proceso y El castillo de Franz Kafka. En 1951, claramente atosigado por la mortalidad, Hemingway juzgó que ciertas partes de una novela larga en cuatro partes en la que llevaba varios años trabajando ya estaban lo bastante acabadas como para publicarlas tras su muerte, y especificó sus condiciones, que no incluían la intrusión de la mano de ningún editor y excluían de forma específica la publicación de la primera sección, inacabada. “Las dos últimas partes no necesitan ningún recorte —le escribió a Charles Scribner en 1951—. La tercera parte sí necesita bastantes recortes, pero es un trabajo de escalpelo muy meticuloso y no haría falta cortar si yo estuviera muerto. [...] La razón de que te haya escrito que siempre puedes publicar las tres últimas partes por separado es que sé que puedes, en caso de que por muerte accidental o de cualquier otra clase yo no pudiera dejar la primera parte en condiciones de ser publicada.”

El propio Hemingway publicaría al año siguiente por separado la cuarta parte de ese manuscrito, con el título de El viejo y el mar. La “primera parte” del manuscrito, la que todavía no estaba “en condiciones de ser publicada”, se publicaría a pesar de todo después de su muerte, dentro de Islas a la deriva. En el caso de la “novela africana”, o Al romper el alba, 850 paginas reducidas a la mitad por alguien que no es el autor no pueden parecerse a nada de lo que el autor quería que fueran, pero sí pueden servir de gancho para un programa de cotilleos, para montar una falsa controversia sobre si la parte del manuscrito en que el escritor toma una novia wakamba durante su safari refleja o no un episodio “real”. La incapacidad cada vez mayor de muchos lectores para interpretar la narrativa como otra cosa que un roman à clef o el material en bruto de una biografía, es un fenómeno que se tolera y se promueve a partes iguales. En su anuncio de la publicación del manuscrito, el New York Times citaba el siguiente comentario espurio de Patrick Hemingway: “¿Vivió Ernest Hemingway semejante experiencia? —decía desde su casa en Bozeman, Montana—. Puedo decirles que, por lo que yo sé, y no lo sé todo, no la vivió.”

Esto es una negación de la idea misma de ficción, igual que el hecho de publicar una obra inacabada es una negación de la idea de que el papel del escritor en relación con su obra es crearla. Los fragmentos de Al romper el alba que ya se han publicado solo se pueden leer como algo todavía sin hacer, como notas, escenas en proceso de ser establecidas, palabras puestas sobre el papel pero todavía no escritas. De vez en cuando se captan vislumbres fabulosos, fragmentos que el autor debió de usar como defensa contra lo que él veía como su ruina, y el lector compasivo puede creer posible que, si el escritor hubiera vivido (es decir, si hubiera encontrado la voluntad, la energía, la memoria y la concentración necesarias), podría haber dado forma al material, podría haberlo hecho existir con su escritura, haberlo hecho funcionar como la historia que sugieren esos vislumbres, la historia de un hombre que regresa a un lugar que amó y se encuentra a las tres de la madrugada haciendo frente al conocimiento de que él ya no es la persona que amó ese lugar y ya no volverá a ser nunca la persona que había querido ser.

Pero, por supuesto, esa posibilidad le habría estado vedada en última instancia al escritor que nos ocupa, porque era una historia que ya había escrito, en 1936, y la había titulado Las nieves del Kilímanjaro. “Nunca escribiría las cosas que se guardaba para escribir hasta que supiera lo bastante para escribirlas bien”, pensaba el autor de Las nieves del Kilímanjaro mientras yacía muriéndose de gangrena en África. Y luego, la siguiente apostilla, la más triste de las historias: “Bueno, ahora ya no iba a tener que fracasar intentando escribirlas”.

Lo que quiero decir

Literatura Random House, 2021.

128 páginas. 17 euros.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.