El primer laboratorio legal de coca en Colombia, un sueño que se desvanece

Los promotores del fertilizante ‘Ancestral’, una asociación entre indígenas nasa e inversores canadienses, advierten que pararán la producción si el Gobierno no compra su producto. El Ejecutivo, en tanto, considera que aún hacen falta más estudios que demuestren su efectividad

Los indígenas de los resguardos de Cohetando, Togoima y Calderas, en ese macizo montañoso que es buena parte del departamento colombiano del Cauca, apostaron hace tres años por aliarse con capitales canadienses y crear un laboratorio de coca diferente a los demás. Es decir, legal. No produciría cocaína, sino que eliminaría algunos componentes de las hojas de coca y permitiría el uso de la planta ancestral en la producción de fertilizantes, perfumes y bebidas alcohólicas. Según los promotores, la apuesta era que el Gobierno nacional comprara toneladas de fertilizantes, el negocio de mayor volumen, como parte de las políticas de sustitución de cultivos ilícitos. Pero el plan no ha salido del todo bien, y ahora cunde la frustración. Durante una visita al laboratorio organizada para medios de comunicación, los líderes del proyecto se quejan de que el Ejecutivo no ha adquirido ni un saco del fertilizante Ancestral y amenazan con dejar de producir hasta contar con apoyo estatal.

El primero en hablar es Óscar Múnera, un obispo católico que sobresale con su gran rosario de plata y sus túnicas blancas, moradas, inmaculadas. “La coca es una planta bendita que nos hizo Dios. No es maldita. La transformación química y el polvo que se va por la nariz es lo que nos ha matado tanta gente y ha sido el combustible de la violencia en Colombia”, afirma el vicario para estas comunidades indígenas durante el encuentro, en una cafetería improvisada entre el galpón que produce el abono y el laboratorio de extractos y esencias. Para el sacerdote, es importante diferenciar entre esta iniciativa y el narcotráfico: “¡Apoyen! ¡Apoyen! ¡Apoyen las cosas buenas! Yo ya le eché la bendición. Ha nacido una empresa buena y necesita el músculo de la inversión del Estado”.

¿Qué es el abono orgánico con composición de hoja de coca?

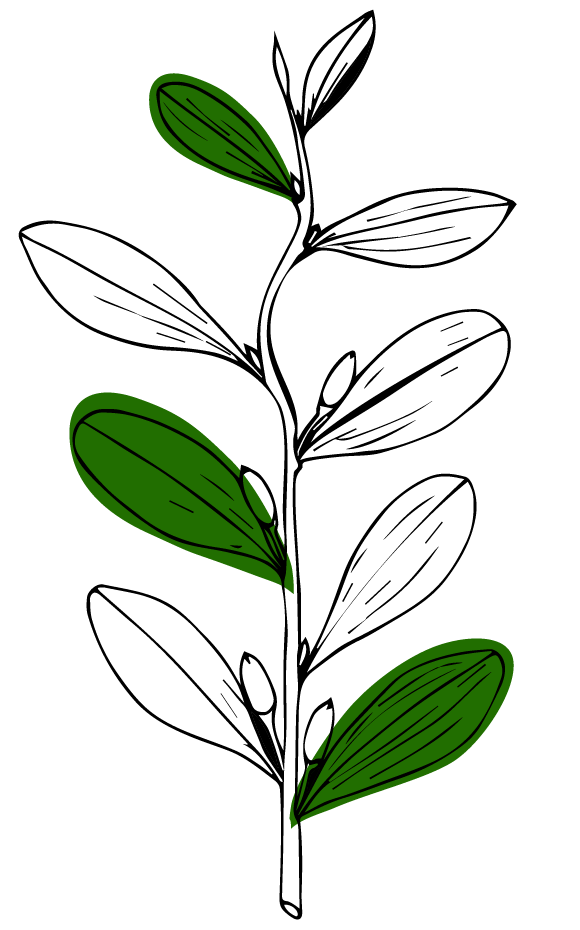

El abono orgánico con composición de hoja de coca es un fertilizante natural que se elabora utilizando hojas de coca u otros componentes orgánicos. Este tipo de abono puede proporcionar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, al tiempo que ayuda a mejorar la fertilidad del suelo de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Este tipo de abono, al que se le sustraen los alcaloides, puede proporcionar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. También ayuda a mejorar la fertilidad del suelo de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

¿Por qué ‘Ancestral’ marca un hito para la desestigmatización de la hoja de coca?

‘Ancestral’ satisface todos los requisitos establecidos por el ICA, lo que permite a sus desarrolladores emplear la coca para “incrementar la productividad del sector agrícola y fortalecer la cadena de valor, así como diversificar el uso de estas plantas”. Lo que representa “una fuente de empleo digna” arraigada en los conocimientos ancestrales de sus pueblos para las comunidades indígenas involucradas.

¿Qué ventajas ofrece ‘Ancestral’ en contraste con los fertilizantes convencionales?

El abono con hoja de coca ofrece nutrientes esenciales para las plantas, mejora la calidad del suelo y es más sostenible que los fertilizantes químicos, promoviendo una agricultura más saludable y respetuosa con el medio ambiente.

¿Cómo es el proceso de elaboración del fertilizante ‘Ancestral’?

El proceso de elaboración generalmente implica triturar las hojas de coca junto con otros materiales orgánicos, como composta o estiércol. Luego, se realiza un proceso de fermentación controlada para que los nutrientes de las hojas se integren con los otros componentes. Finalmente, el producto resultante sirve como fertilizante que brinda los nutrientes naturales presentes en la hoja de coca y otros materiales orgánicos al cultivo.

¿Qué impacto tiene la industrialización de la coca sin alcaloides en las comunidades?

“Los pueblos indígenas hemos esperado casi 531 años para tener una fuente de trabajo digna. La industrialización de la coca sin alcaloides es una iniciativa nuestra”, dijo Victoriano Piñacué, líder indígena del Cauca y representante de las comunidades creadoras del abono orgánico.

El siguiente en hablar Victoriano Piñacué, un líder indígena que actúa como enlace entre los resguardos y los capitales internacionales. Enumera varias funciones sociales que tendría la iniciativa. “La gente dice que los indios no sirven para más que pedir y pedir, pero con esto vamos a mostrarles que también tenemos ideas”, afirma. “Podemos ser grandes como los indígenas de Norteamérica, que me dicen que son grandes empresarios”, añade. Además, según Piñacué, la industrialización de la hoja de coca contribuirá a “lograr la paz en el suroccidente de Colombia”, una región que siempre ha padecido la violencia del conflicto armado y ahora vive los enfrentamientos encarnizados entre el Ejército y las disidencias de las extintas FARC. El narcotráfico, describe el líder del proyecto, perderá terreno y los campesinos venderán su coca al laboratorio, sin miedo a ser detenidos.

Piñacué no oculta su enojo ante la falta de compradores. Señala que la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, valora el proyecto y los apoya, pero que hay funcionarios intermedios de Fiduagraria que presuntamente desobedecen sus órdenes, y que por eso el fertilizante no recibe los subsidios del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA). “Nos han excluido. ¿Por qué? ¿Será que son clasistas, machistas? ¿O será que son hasta ateos?”, remarca el líder del proyecto. Otros productos, como los extractos y esencias para bebidas y perfumes, no compensan la inversión: son volúmenes menores, destinados a un mercado internacional en el que la iniciativa recién da sus primeros pasos. “Ya tenemos 400 toneladas de abono, pero no vamos a producir más hasta que nos compren. O nos compran, o paramos acá”, sentencia.

Las comunidades

Las paredes del laboratorio tienen varias inscripciones de dos organizaciones. La primera es la Fundación Nasa Wala, que preside Piñacué y hace las compras de la hoja de coca a los campesinos. La segunda es Power Leaves Corp., la empresa que puso el dinero para las maquinas del laboratorio, que trajo científicos canadienses y neerlandeses y que comercializa los productos. No obstante, ambas son difíciles de distinguir. Antony Valencia, gerente de Power Leaves, insiste en varias ocasiones en que Piñacué es el vocero oficial del proyecto. El líder indígena, por su parte, comenta que él fundó la empresa con los inversores canadienses, fue su primer representante legal y se quedó como asesor.

En conversación con este periódico, Piñacué cuenta que estudió Derecho en la Universidad Javeriana y que hizo muchas conexiones valiosas en Bogotá y el exterior. Es hermano de Jesús, quien fue senador indígena por 12 años y fórmula vicepresidencial de Antonio Navarro Wolff, y de Fabiola, líder de la empresa de bebidas Coca Nasa. Piñacué tuvo éxito con los brebajes que hacía con medicina ancestral y que le proveía a poderosos empresarios. También con música que, según recuerda, compuso de la mano de Ernesto Ocampo Yepes, conocido como Teto Ocampo.

Fue por esas conexiones que un gobernador del resguardo de Calderas le dijo durante la pandemia que la comunidad necesitaba de él para conseguir recursos. “Usted es un tipo preparado, usted tiene que servir para algo. Vaya y busque recursos”, recuerda Piñacué que le dijo el líder de Calderas. Tras una asamblea, lo nombraron vocero económico del resguardo. “En 15 años lo colgamos en el cepo o le hacemos una estatua”, afirma que le advirtieron.

La idea de la coca surgió al poco tiempo. Es uno de los cultivos más extendidos en esa zona del Cauca: se utiliza en los rituales que encabezan los mayores y representa un ingreso adicional para campesinos que siembran yuca, banano y otros cultivos difíciles de vender en mercados lucrativos —las carreteras están destruidas—. Al principio, sin embargo, la llegada de inversores canadienses no causó entusiasmo en las comunidades. “Algunos me insultaron mucho. Me dijeron que era ‘vendepatria’ de las multinacionales, que había comprado la conciencia de los indios”, añade el líder de la Fundación Nasa Wala. Fueron meses de reuniones para convencer a los tres resguardos, que suman 16.000 habitantes.

Eliana Medina es una de las lideresas que participa del diálogo con los medios para mostrar el respaldo de la comunidad indígena. Representa al gobernador de Cohetando, que no pudo asistir, y también comenta que al principio tuvieron dudas. “Muchos pensaron que era para drogas, que iban a poner una empresa de fachada”, afirma. Para ella, fue importante que Piñacué estuviera al mando. “Antony [el gerente de Power Leaves] hablaba con un lenguaje más científico que no entendíamos. Pero Victoriano habla como nosotros, es de Calderas”, explica. El objetivo ahora, cuenta, es que otros resguardos del municipio de Páez se sumen a la iniciativa. “Nos queremos dar a conocer en el resto del país, que vean que no somos solo guerrilla y narcotráfico y que nos visiten más”, apunta. Tiene expectativas de que parte de las ganancias sirvan para hacer acueductos, alcantarillados y carreteras.

El Laboratorio

El complejo en Cohetando se divide en dos secciones. Una, cerca de la entrada, tiene el aspecto tradicional de un laboratorio: paredes blancas, maquinas sofisticadas que parecen caras y una pulcritud que evidencia tareas de limpieza constantes. Allí, las hojas de coca ya deshidratadas y molidas pasan por un primer proceso de descocainización en una formulación a base de etanol. Después, esa mezcla se prensa y se divide. Una parte pasa por una segunda mezcla, que luego se destila para obtener los extractos y las esencias. La otra, el bagazo, se lleva a un galpón. A unos 50 metros, ese segundo laboratorio tiene un aspecto más rústico, con máquinas más grandes y un tubo de secado que contribuye a la descocainización de lo que será el fertilizante Ancestral.

Zuli Mazabuel, del resguardo de Cohetando, es quien guía el recorrido. Lleva una bata blanca, gafas de seguridad y guantes celestes. Aunque al principio desconfió de esta iniciativa como muchos otros —recuerda que los indígenas han sufrido mucho por daños infringidos desde el exterior—, ahora muestra cada máquina con orgullo. “Fui ama de casa, niñera, docente y veedora de la asociación de cabildos Nasa Çxhãçxha. Y, de todos mis trabajos, este es el que más me ha gustado. Me llena mucho porque uno siempre está experimentando y enseñando (...). No me llevo cosas para mi casa y eso me permite dedicarle más tiempo a mis hijos”, comenta a este periódico. El obispo Múnera sigue cada paso del recorrido. Señala las máquinas, las bendice e insiste en su apoyo: “Son inventos científicos. O los toma el Estado, o se pierden”.

El mecanismo para asegurar el suministro es sencillo, explica Piñacué tras el almuerzo. “Basamos nuestros precios en la tabla del narcotráfico y vamos subiendo. Si ellos compran una arroba [12,5 kilogramos] a 30.000 pesos [unos 7,8 dólares], nosotros la compramos a 35.000 [alrededor de 9 dólares]”, cuenta. Los narcos de la zona, por ahora, no son una amenaza significativa. “Me llegan algunos mensajes de que tenga cuidado, pero todavía no hemos requerido grandes volúmenes. Si luego nos expandimos [a zonas con mayores cultivos, del otro lado de la cordillera], otro será el cantar y ahí veremos cómo procedemos”, reflexiona. “Claro que me da miedo, pero el músculo social nos respalda”.

En febrero, dos meses después de que el Ministerio de Agricultura autorizara la comercialización del fertilizante, El Espectador publicó una investigación en la que denunció la falta de control estatal en los procesos del laboratorio y señaló que no hay garantías de que los alcaloides sean eliminados. Al día siguiente, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) se comprometió a certificar la eliminación de la sustancia. Piñacué responde que él ha mandado muchas cartas para que se vigile el proceso y que ahora es tarea de la UNODC. Tanto él como Valencia insisten en que un laboratorio de la Universidad Industrial de Santander (UIS) los ha asistido con los procedimientos. El Espectador, por su parte, denunció meses después haber sufrido un intento de censura previa por otras investigaciones asociadas a Power Leaves.

El Gobierno

La Administración de Gustavo Petro apoyó el proyecto con bombos y platillos. “Este nuevo permiso del uso de la coca, primero, va a permitir la sustitución en las prácticas de la agricultura hacia una agricultura más sostenible y descarbonizada. Segundo, es un componente de las apuestas de la paz, y, tercero, representa un cambio en las economías de las comunidades cocaleras”, dijo la ministra Mojica en diciembre, cuando se otorgó la licencia para el fertilizante. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Higuera Malaver, explicó en Radio Nacional que el permiso se enmarcaba dentro de una política de drogas “que habla de la sustitución de una economía ilícita por una economía lícita alrededor de la misma mata”, subrayó. “La mata no mata, lo que mataba era el procesamiento químico para sacar el clorhidrato y generar el proceso de drogadicción”.

En entrevista telefónica con este periódico, Higuera reitera que el Gobierno apoya la elaboración de productos con hojas de coca —sin que implique promover el aumento de la producción— y enfatiza que hay que dejar de criminalizar a los campesinos. Sin embargo, expresa sus dudas sobre el caso de los fertilizantes. “Por lo que conozco, sí trae nutrientes diferentes al suelo. Pero creo que la investigación colombiana está un paso atrás respecto a qué tan bueno es para fertilizar (...). Hay que profundizar en los análisis científicos y tener conclusiones más reales y fuertes para así tomar decisiones fundamentales”, afirma. “No me arriesgaría a invertir tanto dinero público en algo que no tiene tanta fortaleza aún, pese a que reconozco el esfuerzo de los pueblos indígenas y la calidad de otros productos como las bebidas energizantes o los cosméticos”, añade.

Hay varios desafíos por delante, señala Higuera. “El dinero que invertimos tiene que ser útil, y tendríamos que comprar el fertilizante para venderlo a otros campesinos. Ahí hay un proceso cultural que debe mediar: ¿Cómo convencer a un campesino de Boyacá que siembra papa de que lo use?”, dice. También comenta que la inversión de miles de dólares de una empresa privada no puede depender de que el Estado colombiano luego compre sus productos. “¿Ese es nuestro papel?”, cuestiona. Concluye, además, que el Ejecutivo tendría mayor interés si la promoción del fertilizante fuera una política de pueblos indígenas en todo el país. “Aunque tuviera un impacto mediano [en eficacia] (...), el Gobierno tendría mayor tranquilidad para ir más rápido si hubiera una sumatoria más integral”, explica.

Créditos.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.