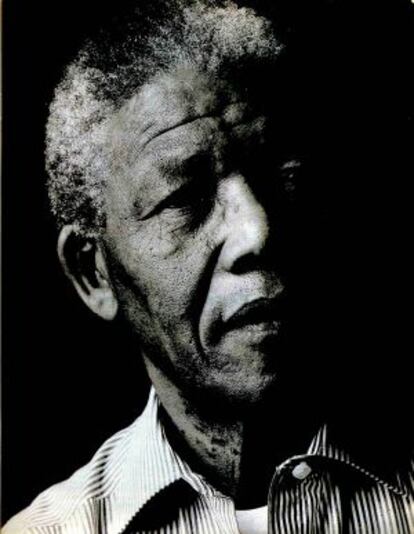

El piloto de Sudáfrica

Sus camisas de colorines, su afable sonrisa junto a su afición a bailar el toyi-toyi y a recorrer el país de punta a punta predicando la reconciliación entre blancos y negros con su mejor arma, la palabra, han hecho de Nelson Mandela, presidente de Suráfrica desde abril de 1994, el piloto que marca el rumbo de la nación del arco iris. Así fue la entrevista que en 1995 El País Semanal realizó a Mandela a sus 77 años.

Nelson Mandela luce hoy una camisa gris azulada con dibujos de cachemir en rojo y azul. Está abotonada en el cuello y sus faldones cuelgan sobre el pantalón, que es de color caqui. Mandela calza botines de cuero marrón y lleva en el dedo anular de la mano izquierda una sortija de plata con una piedra azul. Pero lo realmente importante es la camisa. El arzobispo Desmond Tutu, camarada de Mandela en la lucha contra el apartheid y, como él. premio Nobel de la Paz. ha abierto una divertida polémica al declarar que aprueba sin reservas la política del presidente de Sudáfrica. pero que desaprueba enérgicamente que use esas camisas coloristas con motivos africanos, indios o chinos. "No es la ropa que debe vestir un jefe de Estado, y menos uno de su edad”, dice Tutu, que desearía ver a Mandela en traje y corbata. Mandela dice haber discutido del asunto con su amigo el arzobispo y añade que. aunque respeta su opinión, no va a cambiar de vestuario. Las camisas son uno de los atributos de la juventud de espíritu con que este sabio africano de 77 años lidera la construcción de la nación del arco iris.

Otros son su sonrisa, su afición a bailar el toyi- toyi y su incesante recorrer el país predicando la reconciliación. El día en que Mandela recibe a los enviados especiales de EL PAÍS y Canal + es la víspera de otro de sus arriesgados y controvertidos viajes. Mandela ha anunciado que desea tomarse un té con Betsie Venvoerd, viuda de Hendrik Verwoerd, uno de los arquitectos del apartheid y primer ministro de Sudáfrica cuando él fue condenado a cadena perpetua en el juicio de Rivonia. Para ello debe poner los pies en Orania, una aldea donde viven en régimen de secta varios cientos de ultras afrikaners que no quieren ver a un negro ni en pintura. Betsie Venvoerd y los vecinos de Orania han proclamado que prefieren que Mandela no vaya a verles. Pero el presidente irá al día siguiente de esta entrevista, se tomará el té con la viuda, se hará fotos con los ultras blancos y no pasará nada. "La mejor arma es sentarse y hablar", dirá al término de la visita.

Aquel que no sienta una emoción especial al ver a Mandela en persona o es de piedra o un fascista. Este hombre tiene encima la dimensión histórica y la legitimidad moral que dan 27 años consecutivos de cárcel por combatir uno de los más odiosos sistemas de discriminación racial jamás inventados. Pero Mandela no es sólo un ilustre excarcelado: junto con el líder blanco Frederik de Klerk desmanteló pacíficamente el apartheid. Y ahora, en su año y medio como primer presidente elegido en unos comicios democráticos y multirraciales, está pilotando Sudáfrica con realismo, cordialidad y voluntad de movilizar las mejores energías de todas las comunidades del país. Los blancos le adoran: mientras él viva se sentirán seguros en Sudáfrica. Los negros confían en su promesa de que poco a poco mejorará su situación material. La plata de su crespo pelo se ha convertido en un símbolo de unidad nacional.

Confiamos en que dentro de diez años tendremos un país que ofrecerá a nuestra gente todo tipo de opoitunidades para constmir su propia vida. Ésa es nuestra esperanza”

—Parece que usted nunca se deja llevar por sentimientos de odio o revancha —dice el enviado de EL PAÍS— ¿No los tiene? ¿Nunca los ha tenido? ¿No ha habido un momento en que deseara la desgracia de sus carceleros o de sus jefes? ¿Es usted un ángel?

Mandela escucha atento la pregunta: dos aparatitos en sus orejas prueban que es algo duro de oído. En cambio, exhibe dos perfectas y blanquísimas lineas de dientes al sonreír cuando escucha lo del ángel. Responde: —Si me dejara llevar por mis sentimientos seria la persona más vengativa del mundo. Lo bueno es sentarse, tranquilizarse y pensar no con lo sangre, sino con el cerebro. Soy afortunado porque he aprendido a tomar decisiones con tranquilidad, con dominio de mi mismo y analizando las posibles consecuencias de mis actos —carraspea: es una consecuencia de una tuberculosis atrapada en la cárcel—, y si creo que las consecuencias de mis actos están justificadas. me convenzo a mí mismo de la necesidad de llevarlos a cabo. Pero si no están justificadas no los ejecuto. No soy un ángel, salvo que usted considere que un santo es un pecador arrepentido.

—Pasemos de su situación personal a la colectiva. Uno de los problemas al final de las dictaduras o las guerras es el de cómo hacer compatibles la necesidad de reconciliación con la sed de justicia. Sudáfrica intenta solucionar ese problema con la llamada Comisión de la Verdad. Ese organismo va a atender las denuncias de las víctimas del apartheid y perdonar a los autores de los crímenes siempre que confiesen y expresen arrepentimiento. Se han impuesto ustedes una tarea delicadísima, ¿no?

—Hay que considerar este asunto desde dos ángulos —Mandela se ha puesto muy serio—. Primero, desde al ángulo de la gente que cometió crímenes contra sus compatriotas siguiendo objetivos políticos. A ésos les concedemos la inmunidad. Pero la Comisión para la Reconciliación y la Verdad se centra en las necesidades de las victimas o de sus parientes. Si queremos ser imparciales, también tenemos que tenerles en cuenta. Por eso queremos que todos los que cometieron esos actos den un paso adelante y digan: "Yo cometí ese crimen. Yo maté a éste y a aquél. Y lo hice porque así me lo ordenaron Fulanito y Menganito". Y luego, todos los que planearon y ordenaron esos actos diabólicos deben comparecer ante la justicia.

La entrevista se celebra en el chalé destinado al presidente en el barrio de Houghton. en Johanesburgo. Es un buen chalé, como tienen muchos los blancos de Sudáfrica. pero no es propiedad personal de Mandela. Su única propiedad es una casa de campo en 1a región del Transkei, cerca de la aldea de Mvezo, donde nació el 18 de julio de 1918. Era una aldea de thembus. una de las ramas de la etnia xhosa. Los padres de Mandela, nobles y acomodados, le pusieron el nombre de Rolihlahla. que quiere decir revoltoso. Rolihlahla tuvo la infancia libre y feliz de un niño africano, según cuenta en su autobiografía EL largo camino hacia la libertad. "Nuestro campo de juegos", escribe, "era la naturaleza. Las colinas estaban salpicadas de grandes rocas pulidas que convertíamos en nuestra propia montaña rusa. Nos sentábamos en piedras planas y nos deslizábamos por las rocas. Lo hacíamos hasta que teníamos el trasero tan dolorido que casi no podíamos sentarnos. Aprendí a cabalgar montando sobre temeros destetados. Después de haber sido derribado varias veces, uno aprende".

—El pasado 18 de julio, usted celebró su cumpleaños con una alegre y multirracial fiesta infantil. Y declara que estar con sus nietos es uno de los grandes placeres de su vida actual. ¿Qué debemos legarles los adultos a los niños?

—Bueno, los niños son nuestro principal activo. Son los líderes del mañana, y la educación es lo más necesario para cualificarles para esa tarea. En Sudáfrica no se trata tan sólo de preparar a los niños negros para que estén al mismo nivel que sus compañeros blancos. Como he dicho muchas veces, el mundo se ha vuelto muy pequeño y lo que sucede en Escocia tiene repercusiones inmediatas en Sudáfrica por lo que nuestros niños tienen que interelacionarse con los de otras partes del mundo. Necesitamos un tipo de educación que les prepare para servir a su país y a la comunidad internacional. La educación, además, les salvará de males como las drogas y el alcohol. Debemos decir a los niños que ésas son cosas a las que deben temer.

—¿Y qué podemos aprender de los niños?

—¡Muchas cosas! Antes de mi fiesta de cumpleaños mantuve una reunión de trabajo con mis invitados infantiles. Cuatro eran niños con cáncer y lo sabían, y aun así estaban contentísimos. Uno de ellos, que tenía ocho años pero era muy pequeño porque tenia los huesos tan débiles que si los tocabas se rompían, me hizo una pregunta: “¿Cuál es su actitud hacia gente como yo?”. Era una pregunta muy pensada. Se aprenden muchas cosas de los niños. Son francos, son honestos, te dicen lo que piensan de ti, y eso es algo que definitivamente podemos aprender de ellos. Y, por supuesto, podemos aprender del hecho de que siempre están contentos. Es una buena actitud el mostrarse siempre optimista y considerarse capaz de resolver cualquier problema que surja.

Ha aparecido a las ocho en punto en el salón del chalé de Houghton, pero ya lleva más de tres horas levantado. Ha desayunado, ha hecho sus ejercicios en bicicleta estática y ha trabajado en algunos asuntos de Estado. Entra caminando lentamente. “A mis años es normal que se tengan algunos achaques”, dice cuando se le pregunta cómo está. El equipo de Canal + comienza a grabar sin iluminarle directamente con los focos. Lo han pedido las colaboradoras del presidente. Tiene un problema en los ojos, unas cataratas mal curadas.

Mandela recibe unos ejemplares de la edición española de El largo camino hacia la libertad. Hojea uno y se detiene en el primer bloque de fotografías. La primera es de cuando él tenía 19 años. De su infancia en la aldea no quedan testimonios gráficos, ese periodo sólo sobrevive gracias a su propio recuerdo. Cuenta Mandela en su autobiografía que su padre murió cuando él tenía nueve años y que Jongintaba, el regente de los thembus, se convirtió en su tutor. El pequeño Rolihlahla asistía en silencio a las reuniones de jefes tribales que el regente celebraba en el Gran Lugar. Esas reuniones duraban días y no terminaban hasta que todo el mundo hubiera dicho lo que pensaba sobre el tema en cuestión: la sequía, los rebaños, las leyes dictadas por los hombres blancos... Jongintaba sólo hablaba al final para resumir las distintas posiciones y proponer una fórmula de consenso. “Como líder”, escribe Mandela, “siempre me he atenido a los principios que vi poner en práctica al regente en el Gran Lugar. He intentado escuchar lo que todo el mundo tenía que decir antes de aventurar mi propia opinión. Y no dejo de recordar el axioma del regente: un líder es como un pastor que deja que los más ágiles vayan por delante mientras él dirige el rebaño desde detrás”.

El racismo es un problema muy grave, porque no se basa en la lógica, sino en los prejuicios, en las emociones, por eso nunca puedes derrotarlo con argumentos”

A los siete años, Mandela fue bautizado en una iglesia metodista del Transkei. Y aunque el motivo inmediato de la conversión fuera el poder ir a la escuela, guarda desde entonces, además del nombre de Nelson, una religiosidad profunda de la que no le gusta hablar en públi- • co, pero que. como dice el premio Nobel de Literatura Wole Soyinka, se manifiesta en su convicción de que en todo ser humano hay “un germen de bondad”. A los 16 años superó el rito thembu de iniciación colectiva a la vida adulta. El jefe Meligqili dirigió unas palabras a los nuevos adultos: “Nosotros los xhosas, y todos los sudafricanos negros, somos un pueblo conquistado. Somos esclavos en nuestro propio país. Somos arrendatarios en nuestra propia tierra”. Mandela pensó entonces que el jefe Meligqili era “un aguafiestas y un ignorante, incapaz de apreciar el valor de la educación y los beneficios que el hombre blanco había traído a nuestro país”.

Mandela abandonó el mundo tribal cuando su tutor, el regente Jongintaba, pretendió casarle con una muchacha que le había seleccionado. Se escapó a Johanesburgo, la ciudad de la fiebre del oro, y allí encontró trabajo como pasante en un bufete de abogados blancos, lo que le permitió matricularse en Derecho en la Universidad de Witwatersrand, una de las pocas que admitían negros. En aquellos años vestía un traje prestado, nunca comía caliente, iba a todas partes andando, estudiaba por las noches a la luz de las velas y establecía sus primeros contactos con el Congreso Nacional Africano (ANC). Descubrió que el jefe Meligqili no era “un aguafiestas y un ignorante”. Tras casarse con Evelyn, una enfermera con la que tuvo tres hijos, Mandela fue detenido por primera vez en 1956 bajo la acusación de “querer derribar al Gobierno por medio de la violencia para imponer un régimen comunista”. En 1958 se divorció de Evelyn y se casó con Winnie, 16 años menor que él, con la que tuvo dos hijos. La pareja nunca llegó a vivir junta largas temporadas en su humilde casita de Soweto: Mandela se había convertido en el Pimpinela Megro, en un importante dirigente clandestino del ANC buscado intensamente por la policía del apartheid. Su caída final se produjo en 1962. Fue acusado de haber organizado el brazo armado del ANC.

—Aunque el fiscal pidió la pena de muerte, usted fue condenado a cadena perpetua en Ri- vonia. ¿Pensó alguna vez que iban a ejecutarle?

—Sí, en aquellos tiempos parecía claro. Uno de los editoriales más lamentables que leí en aquella época, en un diario de la mañana, decía que Walter Sísulu y Nelson Mandela, líderes del ANC, probablemente serían ejecutados. Ése era el comentario normal en aquel entonces. Y me gustaría añadir que uno de los guardas de la cárcel, amigo mío, me preguntó: “¿Qué crees que van a hacer contigo?”. Le respondí: “Uf, me van a colgar”. Yo no lo decía en serio, sólo quería conseguir un poco de simpatía de su parte. Pensaba que me diría: “Bah, eso no te va a pasar, no te preocupes”. Pero giró la cabeza ’y clavó la vista en el suelo, y luego se volvió, me miró y dijo: “Estás en lo cierto, te colgarán”. No era ninguna broma, se trataba de algo muy serio.

—Su liberación no se produjo hasta febrero de 1990. ¿Cuántas veces intentó escapar en todos aquellos años?

—Nunca lo intenté, aunque mis amigos sí que hicieron planes de fuga. Y de hecho, en todos los casos procuré disuadirles, porque no estaba convencido de que los planes hubieran sido cuidadosamente pensados. Pensaba que si el plan fallaba, las consecuencias serían desastrosas. Durante el juicio de Rivonia, mis amigos, que habían podido hacerse con una copia de la llave de mi celda en los juzgados, me propusieron un plan para evadirme. Pero yo pensaba que la policía estaba muy alerta. Todo el mundo pensaba que iban a intentar liberarme. Así que escribí una nota para mis amigos de fuera en la que les decía: “No lo hagáis ahora. Esperad a que me condenen y me envíen a prisión. Entonces lo habrán olvidado. Ése será el momento en el que deberemos planear una huida”. Pero cuando nuestra gente recibió la nota, decidió guardarla en los archivos. Pensaron que se trataba de algo histórico. La guardaron en los archivos, la policía la encontró y se extremó la vigilancia. Y en el juicio se alegó que yo había escrito a mi gente para que planeara mi huida para poco después de que me condenaran. Luego, ya condenado, hablaron con un oficial de la cárcel que se mostró cooperativo, pero yo no me fiaba. No sabía si el oficial estaba involucrado en una conspiración para matarme mientras intentaba escapar. Después, un amigo que tenía en Robben Island pensó en liberarme con un helicóptero y trasladarme a alguna embajada. Me pareció que era una idea un poco alocada y me negué. Pero, por supuesto, yo siempre quise escaparme, deseaba la libertad, quería unirme a la gente de fuera. Y con muchas ganas. Esperaba una buena oportunidad, pero nunca llegó.

“No le hagan preguntas personales, le resultaría muy doloroso responderlas”, había dicho una de las colaboradoras de Mandela antes de que el presidente apareciera en el salón. “Preguntas personales? ¿Qué entiende usted por preguntas personales?”, había respondido el enviado de EL PAÍS. “Usted ya sabe a lo que me refiero”. “Supongo que se refiere a Winnie”. La mujer había hecho un gesto de asentimiento. Tres días después de la entrevista, el abogado de Mandela anunció que habían comenzado los trámites de divorcio. Muy pronto comenzaron los rumores de que Mandela podría contraer un tercer matrimonio con Graca Machel, viuda del presidente mozambiqueño Samora Machel.

Nelson y Winnie se separaron sentimentalmente en 1992, y políticamente, el pasado marzo, cuando el presidente cesó a Winnie como viceministra de Artes y Cultura. Se habían amado con locura. Desde la cárcel, Nelson le escribía a su mujer apasionadas cartas de amor: “Tu simple vista, incluso el mero pensamiento en ti, enciende en mí miles de fuegos”. Ella criaba a los niños, luchaba por la libertad de Nelson y se convertía en la combativa líder de los guetos negros. El régimen del apartheid la sometía a constantes detenciones, expulsiones, interrogatorios, registros, separaciones de sus hijos, despidos laborales y humillaciones sin cuento. Pero, una vez en libertad, Nelson descubrió las extravagancias, los amoríos, la violencia, las corruptelas y el extremismo político de Winnie. En cuanto a Winnie y sus hijos, tuvieron la impresión de que su esposo y marido les pertenecía todavía menos que cuando estaba en la cárcel.

—Cuatro años después de su liberación, el 27 de abril de 1994, usted se convirtió en el primer presidente democrático de Sudáfrica. El apartheid estaba muerto y enterrado. ¿A qué atribuye la derrota del apartheid? ¿Cuál fue el peso de la lucha de los movimientos de liberación como el ANC? ¿Cómo influyó el convencimiento del antiguo régimen de que había llegado su fin?

—Bueno, creo que fue una combinación de las dos cosas. Cualquier sistema que ignore los derechos de la mayoría abrumadora de la población está destinado a venirse abajo. Los blancos sólo representan al 14% de la población de este país, pero, con el apartheid, el 86% restante estaba excluido del poder político y de la participación en los recursos materiales. Esa situación no podía durar mucho más. Pero hubiera sido un error esperar a que el apartheid se viniese abajo por sí solo. Tuvimos que luchar contra él. Llevamos combatiendo el apartheid de forma sistemática desde 1912, cuando se creó el Congreso Nacional Africano (ANC) y nuestra gente llevó a cabo una de las campañas políticas más vibrantes en la historia de este país. Y luego, claro, en la década de los sesenta empuñamos las armas. Ejercimos una gran presión no sólo dentro del país, sino también fuera, en la comunidad internacional. Sudáfrica se convirtió en el centro de mundo, y fue porque el movimiento de liberación y la comunidad internacional lanzaron un ataque masivo contra el apar- theid. Pero sería un error ignorar el hecho de que el apartheid no tenía ningún futuro, por su naturaleza y porque un gran número de gente se oponía a él.

—Usted seguramente ha reflexionado mucho sobre ello: ¿cómo puede un ser humano, incluso uno culto e inteligente, convertirse en un racista? ¿Cómo puede combatirse esa peste?

—El racismo es un problema muy grave, porque no se basa en la lógica, sino en los prejuicios, en las emociones. No puedes derrotarlo con argumentos. Pero cualquier Gobierno que quiera acabar con el racismo tiene a su disposición recursos enormes para hacerlo. En primer lugar, puede elaborar una política contra el racismo. Puede redactar una constitución en la que se defina el racismo como un crimen. Y no sólo una constitución, también una declaración de derechos humanos que garantice los derechos de todos los individuos, independientemente de su color o afiliación política. Y también crear, como hemos hecho nosotros, un tribunal constitucional que garantice que la constitución y la declaración de derechos humanos son respetadas. Y se pueden abrir las puertas de todas las escuelas: imponer un sistema educativo abierto a todas las razas, en el que los niños crezcan juntos sin saber de diferencias de color o de origen étnico. Se pueden crear instituciones deportivas multirraciales. Pienso que de esta forma un Gobierno puede asestar un golpe mortal al racismo, cualquier Gobierno en cualquier lugar del mundo.

—La nueva Sudáfrica tiene serios problemas: la delincuencia, la beligerancia de ciertos sectores zulúes y, sobre todo, las distancias entre blancos y negros en lo social y económico. Pero a todo el mundo le ha sorprendido que no haya habido grandes éxodos, revueltas o enfrentamientos.

—Sí, pienso que está funcionado muy bien, teniendo en cuenta de dónde venimos. Teníamos nada menos que 26 partidos políticos, pero fueron capaces de crear una nueva constitución.

Luego establecimos el Gobierno de Unidad Nacional, compuesto por tres partidos: uno, el Inkhata, tiene tres miembros en el Gobierno; otro, el Partido Nacional, que estuvo en el poder hasta las elecciones, tiene seis, y el ANC tiene 18. El ANC tiene la mayoría absoluta, pero uno de los principios que establecimos fue que el Gobierno de Unidad Nacional no debía ser una concha vacía. Los partidos políticos de menor tamaño no deben pensar que están siendo relegados a una posición en la que se ven obligados a acatar maquinalmente las decisiones de la mayoría. Tienen que sentir que participan y que sus opiniones son respetadas. Por eso el Gobierno de Unidad Nacional está funcionando tan bien a la hora de construir una nueva nación.

—Usted es el principal factor de unión entre los surafricanos, pero su mandato presidencial termina en 1999. ¿Qué cree que pasará después? ¿Cómo ve el futuro de este país?

—Bueno, es difícil ser profeta —Mandela sonríe—. Sí le puedo decir qué planes tenemos. Nos proponemos garantizar una vida mejor a nuestra gente. Proyectamos crear puestos de trabajo, porque hay cinco millones de personas en paro. Queremos construir viviendas: hay siete millones de ocupantes ilegales de viviendas. Queremos construir escuelas. No hay bastantes escuelas en este país, sobre todo para los negros. Queremos construir hospitales y clínicas. Queremos electricidad. Queremos agua pura y sana. Queremos construir estadios deportivos. Queremos construir teatros a los que nuestros jóvenes puedan ir a relajarse después de un día de trabajo. Queremos carreteras de alquitrán en las zonas rurales. Todo esto forma parte del Plan de Reconstrucción y Desarrollo, cuyo resultado será mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Confiamos en que dentro de diez años tendremos un país que ofrecerá a nuestra gente todo tipo de oportunidades para construir su propia vida. Ésa es nuestra esperanza. Acabamos de introducir la educación multirracial gratuita y obligatoria, y de esta manera crearemos una generación de personas que sabrán muy poco de la discriminación racial. Nuestro plan es garantizar que somos el país del arco iris y resolver los problemas del hambre, la pobreza, las enfermedades y la ignorancia. Ése es nuestro objetivo.

Suráfrica se convirtió en el centro del mundo porque todos se aliaron en contra del ‘apartheid”

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Últimas noticias

Muebles salvados, cada vez menos

Resultados de las elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Cierran las urnas en Chile y comienza el conteo de votos con el ultraderechista José Antonio Kast como favorito

Morena y Verde se dividen en SLP por una reforma que beneficia a la esposa del gobernador

Alavés - Real Madrid en directo | El equipo blanco gana y salva una situación crítica

Lo más visto

- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso

- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas

- El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez

- El Ayuntamiento de Valencia y el Levante piden a LaLiga aplazar el partido contra el Villarreal por las fuertes lluvias

- Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados