Por qué el Rock, ese (pasado) objeto de deseo, ha muerto

El rock malvive con otros estilos musicales que le han robado el lenguaje con el que conectar con la juventud. Frente a raperos y hiphoperos, el género dice ya poco sobre nuestras vidas, nuestra sociedad y las influencias estéticas.

Hace unos días, un hombre de unos 60 años desplegaba, con la ayuda de su mujer y una manta sobre el suelo, cogía una silla de playa, abría la edición de The Guardian y empezaba a leer las páginas de negocios, mientras su señora sacaba un termo y servía té. No estábamos en la playa de Benidorm, sino en el festival British Summer en el londinense Hyde Park. Acababa de actuar Stevie Nicks (Phoenix, 1948) y después saltaba al escenario Tom Petty (Florida, 1950), en la única actuación en Europa de su gira celebrando los 40 años en activo. «No creo que Tom Petty vaya a actuar en España», comenta Roberto Grima, capo de Live Nation, la productora de conciertos más grande que opera en nuestro país. «Su caché es alto. Además, ha sucedido una cosa relevante. Las radios más comerciales han dejado de programar rock clásico, abandonando cualquier vocación didáctica con respecto a la historia del género. El público joven que este tipo de artistas clásicos ganó en los 90 y que, en parte, les ayudó a seguir llenando recintos, ya no les conoce».

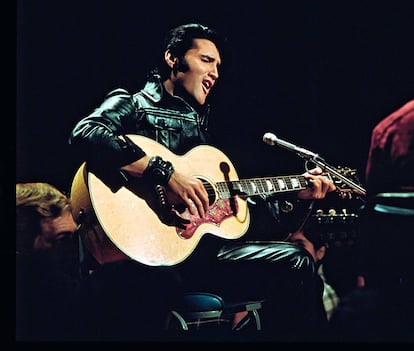

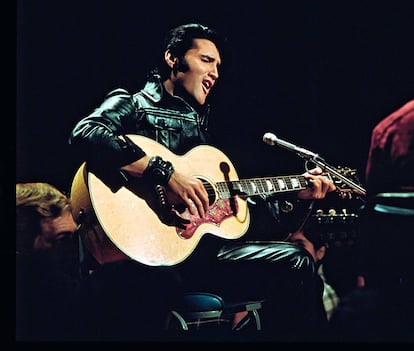

Su comentario se confirmaba echando un vistazo a los 40.000 humanos congregados en Hyde Park. La mayoría pasaba de los 50, había bastantes cuarentones y un montón de niños. Los únicos milénicos servían cervezas o cocinaban hamburguesas orgánicas. «El rock no sé si ha muerto, pero está claro que se ha hecho muy mayor. Está en el mismo estado en el que se encontraba el jazz en los 80. Las estrellas han envejecido o fallecido y el relevo no ha llegado al gran público», comenta Bill Flanagan, periodista de Esquire o The New York Times y antiguo director de Musician Magazine. Un estudio reciente realizado en Reino Unido por YouGov indicaba que un tercio de los británicos entre 18 y 24 años no había escuchado jamás a Elvis Presley.

La primera vez que alguien declaró «El rock muerto» fue a finales de los 60. Los críticos musicales Nik Cohn y Richard Meltzer anunciaron su fallecimiento alegando que su juvenil y eufórico origen había sido pervertido por unos 60 demasiado conflictivos, politizados y narcóticos. Pero sobrevivió. A finales de los 70, otra epidemia parecía a punto de destruirlo: la música disco, una aberración a ojos de todos los guardianes de las esencias del rock. A finales de los 80, otra vez se veía su defunción, pero esta vez a manos de sus propios salvadores: bandas como Guns n’Roses o Bon Jovi eran vistas como el último clavo en el ataúd de un muerto que se negaba a aceptar su condición. Llegaron los años 90, y fueron la electrónica y el auge comercial del hip-hop los elementos que parecían acabar con este género, más cuando su última gran estrella, Kurt Cobain, se había suicidado.

«Pero siguió vivo porque siempre tuvo algo más que vender, además de la música», informa Frank Thomas, autor del libro La conquista de lo cool (Alpha Decay), en el que analiza cómo el sistema absorbió cualquier intento contracultural. «El rock ha servido para vender revolución pero, sobre todo, para vender coches, bebidas, moda o incluso hipotecas». ¿Y por qué podemos creer que esta vez su decadencia es real? Pues porque de todo lo que enumera el experto el estilo ya solo sirve para vender lo último: hipotecas.

En 2001, con el advenimiento de The Strokes, trató de recuperar su preponderancia musical, pero como el contenido no terminaba de solidificar, se agarró a la única industria que podía justificar su existencia: la moda. Volvieron las Converse All Star, los pantalones pitillo, la ropa militar de mercadillo y, claro, con cada elemento recuperado del baúl del abuelo, llegó una nueva y cara versión que se vendía en pasarelas y centros comerciales. John Varvatos abría tienda en lo que fue el mítico club CBGB –se protestó muy bajito, porque no era tiempo de protestar sino de celebrar– y un tal Ed Hardy despachaba gorras con diseños inspirados en tatuajes que lucían desde Paris Hilton hasta Spears, quienes a pesar de ser incapaces de nombrar al bajista de The Stooges se plantaban en todas las fiestas vestidas de groupie de los Rolling Stones en 1972.

Saber de música era irrelevante, lo importante era saber vestir esa música. Los pantalones rotos volvían a ser más caros que los que se vendían enteros. Volvió el cuero; y hasta las tachuelas. Una firma llamada Chrome Hearts que desarrollaba joyería rock arrasaba. Hedi Slimane convertía Dior en una marca que podía a la vez hacer que Karl Lagerfeld quisiera adelgazar para embutirse en uno de sus trajes y que Pete Doherty pudiera pasearse con sus creaciones por el barro de Glastonbury mientras era incapaz de pagar el alquiler de su cuchitril en Bethnal Green. Aquella época de efervescencia la retrata la periodista Lizzy Goodman en el libro Meet me in the bathroom (Book Cover), una historia de la última década en la que el rock impregnó la sociedad con sus propuestas musicales que, como sus apuestas estéticas, eran refrito de un pasado al que era tan fácil acceder que resultó irresistible tratar de reproducirlo.

«Nos fuimos hacia atrás porque la tecnología nos había hecho avanzar. Suena incongruente, pero es así. Gracias a Internet, el pasado está disponible. En términos de música pop, es fácil escuchar todo lo que se ha grabado, lo que hace complicado centrarse o ahondar en estilos musicales concretos. Así, es difícil hacerse una identidad, algo de lo que carecen las bandas de esos últimos diez años. No es posible dar una respuesta imaginativa a tantos estímulos», apuntaba Simon Reynolds en 2011, cuando lanzó Retromanía (Caja Negra), un libro que analizaba la obsesión estética y musical por el pasado.

En conclusión, es cierto que el rock ha muerto, se debe en gran parte a que los estilos musicales con los que convive le han robado el lenguaje con el que conectar con la juventud, –eso lo hace hoy el hip-hop de una forma que el rock no ha logrado articular desde los años 90–. Dice poco sobre nuestras vidas, nuestra sociedad, y tiene poca influencia sobre nuestros anhelos estéticos, más allá de alguna camiseta de grupo heavy vestida con ironía por alguna celebridad. Si vuelven a ponerse de moda las guitarras y las tachuelas, no hablaremos de vuelta de un estilo, sino de resurrección de un muerto.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.