Chantal Akerman: inventar un lenguaje para explicar el silencio

Por primera vez se publica ‘Una familia en Bruselas’ (Tránsito) en español, coincidiendo con varios aniversarios: 75 años del nacimiento de la autora y una década desde su suicidio

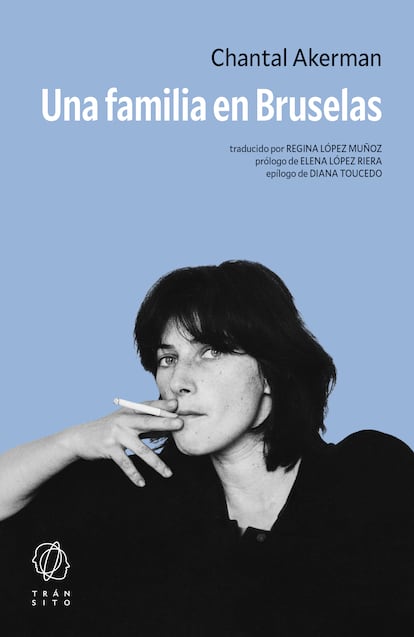

“Y veo también un piso grande casi vacío en Bruselas. Solo con una mujer que suele ir en bata. Una mujer que acaba de perder a su marido”. Así, entre lo narrativo y lo cinematográfico, se abre Una familia en Bruselas, el libro publicado en 1998 en francés por la cineasta y escritora Chantal Akerman (Bruselas, 1950-París, 2015) y editado recientemente en castellano por Tránsito, con traducción de Regina López Muñoz, prólogo de Elena López Riera y epílogo de Diana Toucedo.

La publicación coincide con varios aniversarios: los 75 años del nacimiento de Akerman, el medio siglo del estreno de Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, una obra fundacional del cine contemporáneo, y una década desde su suicidio.

Es un libro de voces superpuestas —la de la madre, la de la hija, la de la narradora— que retoma los temas que obsesionaron a Akerman: la soledad, la rutina, el tiempo, el feminismo. Como en su cine, el libro se desliza entre lo que se dice y lo que se calla, entre la pérdida y la supervivencia. En sus páginas se condensa su mirada: la repetición, la espera, la disolución del yo y el peso del silencio.

Una letanía de gestos

Este texto breve, sin capítulos y de ritmo hipnótico, está compuesto casi íntegramente por el monólogo íntimo de una madre viuda. Fue escrito poco después de la muerte del padre de Akerman. A través de la voz materna se filtran los recuerdos familiares, los domingos de visitas y pasteles, los viajes en coche, las desavenencias entre padre e hijas: “A él le preocupaba que la hija de Ménilmontant no tuviera hijos ni marido”, leemos en un pasaje donde el humor se mezcla con la ternura y la pena.

La madre recuerda, cocina, cuida. En el hospital, cuando el marido ya no puede comer, ella le trocea la carne, lo peina, lo viste. Ese gesto —dar de comer a quien no puede— encarna todo el libro: la línea difusa entre el amor y el duelo, entre el cuerpo y la memoria. Akerman escribe con un estilo austero, poético, lleno de repeticiones y silencios.

“Akerman sería, según su propia definición, una letanía de preguntas sin respuesta. Una identidad fracturada. Una incógnita en constante desplazamiento”, escribe Elena López Riera en el prólogo. Akerman quiso ser escritora antes que cineasta, pero no publicó su primer texto hasta 1998. “¿Escribir en qué lengua, cuando se es hija del exilio judío tras el Holocausto? ¿Cuando la lengua materna no es más que un susurro impuro? ¿Cuando se crece con la extraña sensación de estar lejos de casa?”, plantea la prologuista.

Heredera del mutismo

La madre de Chantal Akerman, Natalia Leibel-Akerman, una joven judía polaca, fue deportada a Auschwitz-Birkenau en 1943 junto a sus padres, que murieron allí. Liberada con quince años, vivió desde entonces con un trauma profundo. “Mi madre fue gaseada, por eso no podía hablar”, escribió Akerman. Ese mutismo, esa contención emocional heredada del horror, es otro de los detonantes de este libro.

En Una familia en Bruselas, la madre por fin habla. Durante años, la cineasta vio a la suya refugiarse en los gestos de la rutina doméstica, y desde muy joven trató de descifrarla. Tal vez, como sugiere López Riera, le resultara difícil encontrar un lenguaje propio por lo que le ocurrió a su familia, pero acabó inventándoselo: un idioma hecho de repeticiones, planos fijos y silencios.

Inventar una lengua para sobrevivir

“Soy belga, judía polaca, nacida en Bruselas. Y, si tuviera que sentirme de alguna parte, sería de Nueva York más que de ningún otro lugar”, afirmó Akerman. Nueva York fue, en efecto, la ciudad donde encontró las bases de su idioma: el del cine experimental y el diario fílmico, en contacto con Jonas Mekas, Andy Warhol y Stan Brakhage.

Cuando con 15 años vio Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, descubrió que el cine podía ser una forma de poesía. Como recordaba Theodor Adorno, escribir poesía después de Auschwitz parecía imposible; sin embargo, Akerman encontró su modo: hablar desde la repetición, desde lo cotidiano del comer, del sexo, del aislamiento.

Una familia en Bruselas no es una novela con trama, sino un espacio de resonancias. En él se entrelazan los recuerdos familiares, la herencia del exilio judío y la pregunta por la continuidad: “¿Quién se atreve a decirle a un padre, a una madre, que con uno se acaba la cadena de reproducción?”.

La gramática del gesto

El libro está atravesado por la misma gramática que fascinó a Akerman: la del gesto. Como en la película Jeanne Dielman, el orden cotidiano se fractura. En el caso del libro, la muerte del marido desbarata la coreografía de la madre. Los gestos aprendidos —poner la mesa, limpiar, recordar— mutan.

Buena muestra de la obsesión de Akerman por la repetición fue la reacción que provocó Jeanne Dielman (que dura tres horas) en su proyección en Cannes. La escritora Marguerite Duras, ferviente devota de la anáfora y de lo múltiple, exclamó: “Esta mujer está loca”. En la película, una mujer pasa tres días entre las tareas domésticas y la prostitución para mantener a su hijo, en una sucesión de planos fijos que se vuelven hipnóticos.

Decir sin decir

Una familia en Bruselas no busca conmover, sino acompañar. Es un libro que se lee como se observa un plano fijo: sin prisa, con atención a lo mínimo. Los silencios se expanden, los gestos se repiten, el duelo se vuelve una forma de estar en el mundo.

Quizá, como sugiere López Riera, Akerman se sintiera exiliada, sin raíces claras. Pero sí encontró un lenguaje. Su escritura, como su cine, repite, hilvana, corea. Redunda hasta que las palabras se vuelven música. En ese vaivén —entre la madre que calla y la hija que escribe— Akerman inventó una forma de decir lo indecible.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.