Epento del orgullo gay

Lorca creaba palabras para nombrar en secreto su identidad sexual que hoy podemos reivindicar

Aunque las celebraciones del Orgullo Gay suelen festejar los derechos del presente y reivindicar su vigencia futura, no está de más, a falta de una semana para que la bandera arcoíris llene las calles, que veamos de dónde venimos. Y para eso, la mirada lingüística suele ser bastante reveladora.

Cuando ser homosexual era estar preso en la cárcel del amor oscuro, la lengua no se quedaba encerrada en el inmovilismo. Dentro de los porticones blindados había quienes se atrevían a hacer lo que les pedía el cuerpo y osaban a darse un nombre particular con el que comunicarse de forma segura sobre el asunto. Durante años, las lenguas se han retoñado de formas no ofensivas para llamar a la homosexualidad, usadas en clave dentro de los propios círculos como manera de identificarse mutuamente y de salvar amenazas. Esto que hemos vivido desde finales del siglo XX, la apertura de los armarios tras un rechazo de siglos, ha hecho que se normalicen y salgan a la luz expresiones como entender que hoy son bastante conocidas fuera de los colectivos, pero que empezaron siendo vocabulario críptico y restringido. Quienes las usaban se sacudían la servidumbre de que la sociedad no tuviera para ellos otras palabras más allá de la cuchufleta del mariliendres, de la falsa frialdad higienista de invertido o desviado o de las insultantes marica, maricón y similares.

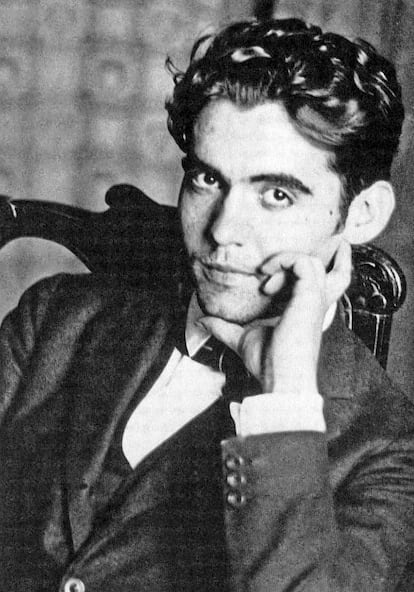

Dichas en secreto, estas palabras fueron variando generacionalmente y muchas se han perdido sin que las conozcamos. Hoy rescato un par de ellas. En los años veinte, mientras se sembraban podridos discursos sobre la grandeza de la identidad nacional, Federico García Lorca creaba palabras para nombrar en secreto su identidad sexual: el adjetivo epéntico y el sustantivo epentismo. Le decía por carta a un amigo en 1934: “El epentismo granadino es ya epidemia. ¡Qué barbaridad!”; hablaba de “la gran masonería epéntica” e incluso advertía que esta podía estar acompañada de un gesto admonitorio: “Si tienes que hablarme en público de asuntos epénticos no extiendas las manos así —decía poniéndolas en horizontal— sino así —y las colocaba verticalmente— todos creerán que estamos hablando de santos”. Usó alguna vez una de ellas en versos (“Túmulo de esmeraldas y epentismo”) y sabemos que a veces incluso las decía en público, en entornos atenidos a la moral de la época, como guiño a los amigos gais presentes y ante personas que no sabían nada del asunto. Con toda frescura podía decir de alguien que “ha brillado en el epentismo”, levantando la sonrisa de quien estuviera avezado y perteneciera al grupo.

Hay quien ha relacionado el adjetivo epéntico con la voz epéntesis (el fenómeno que supone una intercalación de un sonido dentro de palabra, como muncho desde mucho). Yo no veo clara esa relación y creo que no hace falta buscarla: la terminación adjetiva –ico, la forma esdrújula que típicamente evoca rareza en la lengua española... La palabra está bien construida y es fácil recordarla. De hecho, sabemos de ella (y de otra palabra de la familia, epente) porque la explicaban en sus memorias y biografías quienes mejor conocieron a Lorca (Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Carlos Morla Lynch) y también, como él, entendían.

¿Quién se sorprende de que Lorca invente palabras, si lo inventó todo? Renovó las metáforas de la poesía española, fijó su mirada en los milenarios olivos andaluces y en los primeros rascacielos de Nueva York, cantó al amor oscuro con la misma lengua que componía la nana infantil de los delantalitos blancos. Mientras atrapaba claveles en el aire y, trabajador incansable, pulía en soledad sus versos y sus obras teatrales, Lorca llevaba con la discreción propia de entonces su homosexualidad y su vida íntima. Su escritura cada vez se abría más a cantar a esos hombres a los que amaba, pero, en privado, necesitaba tener palabras propias para contar entre amigos y sin disimulo sus amores, algunos prestados o pagados, otros vividos plenamente y recíprocos, pero todos ellos, según sus biógrafos, desafortunados.

Sepultados el adjetivo epéntico y el sustantivo epentismo durante décadas entre las cartas y las memorias sobre Lorca, hoy recupero esas palabras. Quiero recordar el epentismo y lo epéntico porque junio es el mes de las fiestas del Orgullo, pero también el mes del nacimiento de Federico. Sé que para la difusión de las palabras se necesita a la comunidad, que la lengua está en ustedes, los lectores, los hablantes. Pero estoy en la potestad de rescatar estas palabras lorquianas y animar a que se usen para que, incluso, no hablemos de eventos del orgullo sino de epentos del orgullo, reemplazando, por otro lado, a la antipática palabra de moda: evento, forma moderna de llamar a nuestros encuentros, actividades o celebraciones de antes.

Y lo hago para que Lorca salga de su armario verbal y para sacarlo yo de ese recuerdo en que tantos amigos cercanos decían, convencidos, que no lo vieron nunca ser gay. Rescato sus palabras para que la sombra de la culpa no enturbie su garganta y para brindarle un tributo nuevo a su poder lingüístico, como si dentro de la palabra epento estuviera el propio Lorca abanicándose y acabando orgullosamente con la madeja del “no lo digas, que no se note”, que tanto daño inútil ha hecho durante siglos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.