De la Amazonía profunda a imputado por la mayor incautación de ayahuasca en México

Ako Kamanawa es el último indígena vinculado a un proceso penal relacionado con la introducción del brebaje psicoactivo, considerado como droga por la Fiscalía, pero una medicina natural para él y su comunidad

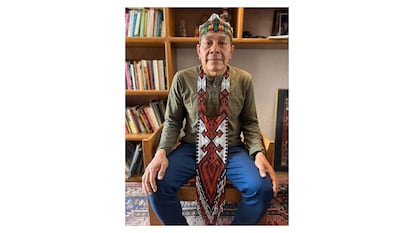

Lleva un penacho de plumas, camisa blanca de manta y un collar de cuentas de colores le cubre el pecho. Ako Kamanawa, indígena Noke Koi de la Amazonía brasileña, responde a las preguntas de la Fiscalía mexicana desde una habitación para testigos protegidos. Su declaración en video se transmite en la sala donde, además del juez, los abogados y traductores, están presentes sus dos coimputados en la causa: los ciudadanos mexicanos con quienes fue detenido hace casi dos años, el 8 de junio de 2022, tras la mayor incautación de ayahuasca en la historia del país. Ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando las autoridades descubrieron que las 16 maletas que llevaban los tres hombres contenían 141 kilos de este brebaje vegetal con efectos psicoactivos.

“¿Dónde está tu casa, Ako?”, le pregunta al inicio del interrogatorio la fiscal Kenia Maldonado Muñoz. Una traductora comunica la pregunta en portugués a Itsomi Vari Isko, cacique del pueblo Noke Koi, quien ha viajado a la capital mexicana para colaborar en el proceso. Itsomi Vari Isko, a su vez, traduce al katukina, de la familia lingüística pano. Ako Kamanawa responde en su lengua materna, luego el cacique traduce al portugués y la traductora al español. Y así, mediante este proceso, el joven de 27 años puede contar que vive en una aldea en la selva amazónica, en el Estado de Acre, en Brasil; que su casa es muy sencilla, como todas en la selva; que cultiva la tierra, practica la música, y que es uno de los cuatro payés o chamanes de su aldea.

“El payé es elegido por el espíritu de la serpiente, que se incorpora y se convierte en parte de esa persona. Es un médico tradicional que cuida a los pacientes del pueblo y hace tratamientos en la comunidad”, dice en su lengua Ako Kamanawa.

Una de sus herramientas de trabajo es la ayahuasca, a la que se refiere como “la medicina”. Esta decocción, hecha de al menos dos plantas nativas del Amazonas (Banisteriopsis caapi y Psychotria Viridis), ha acompañado a decenas de pueblos indígenas de la selva desde hace cientos de años. Su uso está permitido en Brasil con fines religiosos. En Perú, las ceremonias asociadas a esta bebida están reconocidas como patrimonio cultural inmaterial.

En México, sin embargo, hay un vacío legal. Ni la ayahuasca ni las dos plantas que la componen están listadas como sustancias restringidas, a diferencia de lo que sucede con otras especies vegetales o del reino fungi, como las hojas de coca o los hongos con psilocibina. En pocos países se ha fiscalizado la ayahuasca de forma expresa, como en Francia o en Rusia. Pero uno de los compuestos activos de la mezcla es la DMT (N,N-dimetiltriptamina), un alcaloide que sí está fiscalizado en el Convenio de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, al que México está adherido. Sin embargo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU ha reconocido en distintas ocasiones –en 2001 y en 2010– que en dicho convenio no se incluye ninguna planta o preparado contenedor de DMT. Varias especies más contienen esta sustancia, por ejemplo, la Mimosa tenuiflora o tepezcohuite, utilizado en la medicina tradicional mexicana como antiséptico y cicatrizante.

–¿Nos puede decir cómo se toma la ayahuasca? –continúa el interrogatorio de la fiscalía.

–Hay un primer momento de concentración; luego llega la fuerza de la medicina y, a través de ella, el shama toca la música y el payé va a revelar la enfermedad o dolencia que la persona tenga y qué tipo de protección necesita.

Ako Kamanawa describe las ceremonias en su comunidad: cuenta que se celebran cada fin de semana y en ellas participan en promedio 40 hombres y mujeres de todas las edades. Son vistas como una oportunidad para purificar y sanar el cuerpo, pero también para generar y compartir alegría. Como payé, él está facultado para servir la medicina; además canta y toca la guitarra junto con el resto de los músicos. “Algunos cantos son para animar a las personas, otros para ahuyentar a los malos espíritus y otros para la curación. Cada canto tiene un significado”, dice.

En esta audiencia –ocurrida el 12 de abril de 2024– Ako Kamanawa relata su versión de los hechos previos a la detención. Cuenta que Saúl, uno de los dos coimputados, llegó como visitante a su aldea con la intención de aprender sobre las tradiciones y las medicinas de su pueblo, como suelen hacer otras personas extranjeras. Fue Saúl quien lo invitó a México en un par de ocasiones para cantar en ceremonias de ayahuasca, y él aceptó por la necesidad de mantener a su familia, ya que es huérfano de padre y tiene un hijo pequeño. De acuerdo con su versión, Saúl se encargó de todos los gastos y la logística de los viajes. Él no sabe leer ni escribir, y tampoco puede darse a entender ni en portugués ni en español.

Sobre su primer viaje a México, ocurrido entre febrero y junio de 2021, Ako Kamanawa dice haber cantado en 24 ceremonias, organizadas y gestionadas por Saúl, así como haber regresado a la selva en compañía del mexicano. Sobre la segunda ocasión, asegura que salió de su aldea llevando consigo solo una mochila, que se encontró con Saúl en un poblado cercano y que continuaron juntos hasta el aeropuerto de Lima, donde conoció a Alain, el segundo mexicano. Sostiene que fue ahí donde vio por primera vez las 16 maletas, sin saber que algunas habían sido documentadas a su nombre, y que solo se percató de su contenido cuando fueron abiertas por las autoridades mexicanas.

La audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, dura más de ocho horas, incluyendo los recesos. En esa misma prisión de la Ciudad de México, el joven indígena pasó cerca de un año, tras ser vinculado por un juez al proceso penal sin acceso a un intérprete ni a representación consular. Dicha violación de sus derechos fundamantales permitió a su defensa interponer y ganar un amparo que lo sacó del encierro. Uno de sus dos abogados, Alfonso José Jiménez, dice que están confiados en que la Fiscalía mexicana actuará con “perspectiva intercultural”, como ya hizo en los casos de al menos tres curanderos indígenas sudamericanos encarcelados en 2022 por viajar con ayahuasca y finalmente liberados. Mientras tanto, Ako Kamanawa vive en la Ciudad de México en libertad provisional, con la esperanza de poder volver a casa.

La ‘medicina’ en el pulmón del mundo

El cacique Itsomi Vari Isko, traductor de Ako Kamanawa, ccuenta a EL PAÍS que el pueblo Noke Koi habita en “el pulmón del mundo”, en el extremo oeste de Brasil, que tiene 830 individuos distribuidos en once aldeas y que la vida en la selva está llena de dificultades: “Ya no tenemos qué pescar ni qué cazar, por eso las personas como Ako salen en busca de recursos para mantener a sus familias”.

En esas comunidades se celebran ceremonias de ayahuasca –a la que ellos llaman uní– con frecuencia, y esto se hace, según el líder indígena, desde la primera generación de sus antepasados: “Dios nos dio estas medicinas porque no tenemos laboratorios, ni farmacias, ni hospitales. Antes de la fundación de Brasil ya usábamos ayahuasca, se sigue usando y se va a seguir usando. Es una herramienta que mantiene viva nuestra cultura”.

Sobre Ako Kamanawa, a quien conoce desde que nació, dice que es un joven sin escolaridad, que desde muy chico decidió dedicarse a la práctica de la medicina tradicional. “La persona que lo invitó a México compró grandes cantidades de medicina, que no era de Brasil ni de nuestro pueblo, era de Perú. Ako no sabía lo que había en las maletas y fue preso. Está aquí por causa de otras personas que cometieron un error. Aún así, Ako no baja la cabeza y no va a desistir porque Dios lo colocó en el camino sagrado de la medicina”, dice Noke Koi.

El Gobierno brasileño liberalizó el uso de la ayahuasca en 2010, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, con la condición de que se limite a rituales religiosos. La decisión se tomó a partir del informe de una comisión que, en sintonía con múltiples investigaciones científicas, defendió el potencial terapéutico de la ayahuasca para tratar diversos trastornos mentales, siempre y cuando se utilice en contextos adecuados.

El cacique Itsomi Vari Isko ya había defendido su medicina en México y lo hizo en la sede del Senado. Fue en enero de 2023, cuando viajó desde su aldea para apoyar a Ako Kamanawa en el proceso penal. Su estancia coincidió con la celebración del Foro Intercultural de Medicina Enteógena, organizado en la cámara alta, a donde fue invitado a pronunciar unas palabras: “Nuestra medicina no es droga: realmente ayuda a muchas personas que necesitan salud y que llegan a nuestra comunidad desde distintos continentes para poder recibir curas de los payés”.

Sentado junto a la entonces senadora Xóchitl Gálvez, hoy candidata a la presidencia de México, el cacique compartió su preocupación por el creciente consumo de alcohol entre los pueblos indígenas: “Es muy difícil observar que lo que hace bien está prohibido y lo que hace mal está liberado. Nuestra medicina no produce muertos, ni enfermos, ni delincuentes”.

A pesar de haber vivido un año en prisión y otro más en libertad provisional, lejos de su aldea, Ako Kamanawa se dice feliz y agradecido con “el espíritu” y con todas las personas que lo han ayudado en México. El cacique Itsomi lo confirma: “Él está respondiendo a la justicia y está feliz, con ganas de volver a Brasil para continuar su trabajo en la selva, organizando ceremonias, trayendo alegría al pueblo”.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.