Refugiados encerrados como animales y deportados como criminales, con dinero de la UE

Una investigación de varios medios, entre ellos EL PAÍS, revela que el Gobierno turco ha creado una amplia red de centros de internamiento y deportación financiados con dinero de la UE. En esas instalaciones se violan sistemáticamente los derechos de los extranjeros para luego expulsarlos a países como Afganistán y Siria

Sami, Zurmat, Abdul, Ghani, Amer, Jamshid procedían de diferentes lugares, jamás se conocieron. Pero tienen al menos dos cosas en común: huyeron de países sumidos en graves conflictos y estuvieron a las puertas de la UE, donde sus casos les podrían haber facilitado un estatus de refugiado. Hay una tercera característica que les une: han sido deportados de vuelta a sus países. Y allí han sido asesinados o han muerto en bombardeos; otros permanecen escondidos, temerosos por sus vidas, pensando cómo volver a escapar.

El país desde el que fueron deportados, Turquía, ha recibido más de 11.500 millones de euros en fondos de la Unión Europea desde que firmó el pacto para frenar la inmigración en 2016. En principio, ese dinero se destinaba a atender las necesidades de los refugiados que llegasen a suelo turco, que rondan los tres millones de personas, y favorecer su integración, pero, cada vez más, se dirige a convertir al país en un muro infranqueable que cierre el paso a migrantes y refugiados en la frontera oriental de Europa. Para ello, la UE ha financiado la construcción y mantenimiento de una vasta red de centros de internamiento y deportación de extranjeros, que la ONG Global Detention Project ha definido como “uno de los sistemas de detención de migrantes más grandes del mundo”, con una capacidad similar a la de toda la UE y donde se conculcan sistemáticamente los derechos humanos.

Durante los últimos 10 meses, un grupo de periodistas de EL PAÍS, NRC, L’Espresso, Etilaat Roz, SIRAJ, Der Spiegel, Le Monde y Politico coordinados por Lighthouse Reports, ha sacado a la luz documentos, ha analizado imágenes de satélite y redes sociales y ha entrevistado a más de un centenar de fuentes en Turquía, Siria, Afganistán y varios países europeos para reconstruir cómo funciona este sistema de externalización de la gestión migratoria. Y cómo las autoridades de Bruselas están al corriente de la situación e incluso se muestran satisfechas con ella.

A principios de julio, el sirio Sami, de 26 años, se debatía entre la vida y la muerte esposado a una camilla de un hospital turco cercano a la frontera con Siria. Había sido ingresado para tratarle una tuberculosis que, por falta de medicación, le había hinchado el estómago y envenenado la sangre. Sin embargo, al cabo de unos días, la policía entró en el hospital y se lo llevó de vuelta a Siria pese a las protestas de los médicos.

Sami (cuyo nombre, como el de otros protagonistas, ha sido modificado para proteger su identidad) perdió a su padre y sus cuatro hermanos en un bombardeo en Alepo en 2016. Así que él y su madre, únicos supervivientes, decidieron escapar a Turquía. Lo lograron en 2019, pero para entonces el sentimiento antisirio estaba empezando a calar en la sociedad turca y el Gobierno decidió dejar de aceptar a nuevos refugiados y restringir las localidades y barrios donde podían residir. Sami y su madre se vieron obligados a vivir sin papeles y él, como muchos compatriotas, comenzó a trabajar en negro en los talleres que suministran a las marcas textiles turcas e internacionales. En diciembre del año pasado, mientras caminaba por el barrio estambulí de Esenyurt, una patrulla de policía le dio el alto al escuchar que hablaba en árabe por el móvil: al descubrir que no tenía papeles, explica por teléfono, le propinaron una paliza y se lo llevaron detenido. Entraba así en la red de centros de detención y deportación turcos que culminaría este pasado verano en su expulsión a Siria.

Desde la entrada en vigor del acuerdo migratorio firmado con la UE, Turquía ha detenido a más de dos millones de extranjeros en situación irregular, sobre todo afganos (más de 700.000) y sirios (unos 400.000), según datos del Ministerio de Interior. En el último año, los controles se han acelerado con la puesta en marcha de piquetes policiales móviles desplegados en barrios con fuerte presencia extranjera para comprobar los papeles a través de un sistema informático financiado por la UE.

En principio, solo quienes carecen de documentos en regla deberían temer una detención, pero según denuncian abogados y las víctimas, en muchos casos también se arresta a personas en proceso de renovación de sus permisos de residencia o por quejas de ciudadanos turcos. “En cuanto estos vehículos aparecen, nadie se atreve a salir a la calle. Nada más [los inmigrantes irregulares] dejan su casa, los apresamos”, se vanaglorió en una reciente entrevista el ministro de Interior, Ali Yerlikaya.

Zurmat, oficial de las Fuerzas Armadas de Afganistán que sirvió durante siete años junto a los militares de EE UU, fue capturado el pasado mayo junto a un grupo de compañeros con los que iba a intentar cruzar irregularmente a Grecia. “Cuando cayó el Gobierno [de Kabul, ante el avance talibán, en agosto de 2021] nos dejaron tirados. Nos prometieron que nos evacuarían en un avión militar estadounidense, pero eso nunca ocurrió”, lamenta. Tras ver cómo las nuevas autoridades talibanas arrestaban y torturaban a sus camaradas, decidió escapar. Durante casi dos años, entró hasta en nueve ocasiones en Turquía, pero fue devuelto a Irán por los militares en la montañosa frontera oriental del país, cuya seguridad también ha sido reforzada con dinero europeo. Finalmente, en junio de 2023 logró llegar hasta el oeste de Turquía sin ser descubierto. Tras trabajar durante meses en la ciudad de Tekirdag, junto a otros compañeros decidió pagar a un traficante para que los llevara a la UE. Pero fueron sorprendidos e internados en el centro de detención de Edirne, para luego ser trasladados al de Binkiliç (en el extrarradio de Estambul): “Allí sufrí insultos y torturas”.

Al sirio Abdul Eyse, que tenía los papeles en regla, lo detuvieron en plena calle después de publicar un vídeo en internet en el que denunciaba la detención de su esposa e hijo, afectado por un grave problema cardiaco. Después de recibir una paliza en comisaría, lo enviaron al centro de internamiento de Antioquía, una antigua residencia de estudiantes reconvertida con fondos europeos: “Era un centro pequeño, pero funcionaba bien”, asegura en una entrevista telemática. Sin embargo, el 6 de febrero de 2023 dos potentes terremotos sacudieron la zona y parte del edificio se vino abajo: “Salimos de entre los escombros y trajeron a policías que nos rodearon para que no pudiéramos escapar. Luego nos metieron en buses”. Tras un corto paso por otro campo, Abdul y sus compañeros fueron transportados al centro de deportación de Kayseri: un edificio levantado íntegramente con fondos europeos. “Cuando llegamos”, relata Abdul, “un policía nos dijo: ‘Bienvenidos al infierno”.

En el infierno de los centros

Desde el pacto firmado con la UE, el número de centros de internamiento y deportación de extranjeros se ha multiplicado. Según el Ministerio de Interior turco, actualmente hay 32 en funcionamiento, bajo supervisión de la Presidencia de Gestión de Migraciones (PGM), si bien esta investigación ha detectado el uso de al menos una decena más de recintos, desde zonas valladas dentro de campos de refugiados a comisarías y edificios abandonados.

La UE reconoce haber financiado la construcción de 14 de estos centros ―seis de ellos destinados a ser de acogida, pero convertidos en instalaciones de deportación en 2015 con el visto bueno de Bruselas― y la renovación de otros 5, además de haber comprado el equipamiento ―mobiliario, material de seguridad― de 11 de ellos. En cambio, documentos y contratos obtenidos por EL PAÍS muestran que el apoyo financiero de la UE se extiende a casi todos los centros oficiales en funcionamiento, sea a través de la contratación de personal o el pago de suministros. Por ejemplo, en 2017 se hicieron tres contratos por valor de 1,43 millones de euros para “incrementar la altura de los muros exteriores” con “cemento y alambre de espino” en siete centros, lo que un informe posterior de la UE afirma que contribuyó a “reducir sustancialmente el número de fugas”.

“La bandera de la UE está por todas partes: en las puertas, las ventanas, los envoltorios del jabón, incluso en los colchones y almohadas”, afirma Sami sobre el centro de detención de Sanliurfa, cerca de la frontera con Siria, donde fue internado dos meses y medio. Antes pasó por el de Tuzla. Situado en una colina a las afueras de Estambul, asemeja un castillo, con sus murallas y sus torres de vigilancia. Una fortaleza edificada con barracones de obra, uno encima del otro, hasta sumar varios pisos. En total, tiene capacidad para alojar a un millar de detenidos. Allí cree Sami que contrajo la tuberculosis que lo ha dejado postrado.

La capacidad de toda la red de centros de detención oficiales es de 18.780 personas, y cada mes son detenidos entre 15.000 y 25.000 extranjeros, así que es habitual que estén abarrotados. “Me pusieron en una habitación con seis camas y dormíamos dos por cama, cada uno con los pies en la cabeza del otro. No había sábanas”, relata Karim, un profesor marroquí que fue detenido e internado el año pasado en Tuzla tras intentar denunciar en una comisaría un ataque que había sufrido. Al entrar en el centro le pidieron firmar un documento “en el que aparecía la bandera de la UE” para dar su conformidad a que había recibido una treintena de útiles, entre ellos ropa de cama y materiales de higiene personal: “Me negué a firmar porque no había recibido nada, así que uno de los guardas lo firmó por mí”.

Las condiciones varían entre un centro y otro y según la época del año, pero en la mayoría, debido al hacinamiento, la higiene es deplorable. Incluso organismos vinculados al Estado turco como la Institución de Derechos Humanos (TIHEK), normalmente muy timorata en sus críticas, han señalado en sus informes las pésimas condiciones higiénicas de centros como Tuzla. “Nos dieron una manta para cuatro y tuve que dormir abrazados a extraños para no congelarme, con las ratas paseando a un metro de nosotros”, denuncia un azerbaiyano que fue obligado a dormir en el patio de Tuzla el pasado otoño. Esto provoca constantes epidemias, de enfermedades cutáneas como la sarna o infecciones respiratorias, incluidos brotes de tuberculosis que se han denunciado en al menos dos centros.

Tres antiguos empleados de instalaciones de detención entrevistados coinciden en señalar que “son peores que una prisión”, pues los internos tienen menos derechos y sufren peores condiciones que los reclusos en el sistema penitenciario normal. “Estos edificios no fueron diseñados para convertirse en cárceles, que es lo que son hoy”, afirma uno de ellos, y otro asegura que los internos son víctimas del racismo de los guardas: “Para ellos los extranjeros son solo números”.

En ocasiones, cuando los centros están repletos, se obliga a los detenidos a quedarse en el patio durante horas e incluso a dormir a la intemperie, según ha podido comprobar esta investigación verificando vídeos e imágenes. A la cubana Leya y a su marido e hijo los mantuvieron durante cinco días en el patio del centro de detención de Edirne antes de trasladarlos a un edificio: “En pleno agosto nos sentaban en el pavimento, con el sol que quemaba, y si te movías de la posición, los güvenli [guardas] te daban tremendo golpe con sus bastones”.

De izquierda a derecha: detenidos forzados a dormir fuera de los barracones debido al hacinamiento en verano de 2023; aglomeración en el exterior del centro de Tuzla en 2024; e internos en una de las pistas de baloncesto, donde a veces se les obliga a dormir por el hacinamiento.

“No te asignan una celda, te dan una almohada y una frazada, y tienes que acomodarte como puedes”, explica B, una latinoamericana (que pide ocultar su identidad) sobre el centro para mujeres de Silivri (Estambul), donde permaneció dos meses tras ser denunciada por su expareja turca: “Entras y después de la reja ya te buscas tú la vida. No sabes dónde estás ni qué hacer”. Cuando accedió, perdida y asustada como estaba, una interna africana con la que había sido trasladada al centro se apiadó de ella y la colocó bajo la protección de sus compañeras.

“Gracias a Dios, ellas me protegieron. Porque dentro hay mucha violencia. Se agarran del pelo, se dan puñetazos. Es como un corral en el que nadie pone orden. Los gendarmes están detrás de la reja y solo intervienen si las peleas se ponen muy feas”, prosigue B: “Las detenidas están muy estresadas y si te ven llorando se estresan más, así que te pegan hasta por llorar. Es un infierno, un campo de batalla. Hay que pelear por todo”. Por utilizar alguna de las cabinas de teléfono e intentar contactar con el mundo exterior, por ejemplo, o por el agua: las internas solo reciben medio litro con cada una de las tres comidas que se reparten y, si necesitan más, deben comprarla en la cantina (también el champú, ropa o comida extra), así que las que no tienen dinero deben cambiar parte de su rancho por agua.

Las duras condiciones en el interior y la incertidumbre de no saber qué va a ser de ellos hace que muchos de los detenidos tomen decisiones drásticas. “Vi a muchas chicas que se hacían cortes en los brazos y en el cuello”, asegura B: “Y una chica árabe, embarazada, que subió llorando a nuestro piso y se fue a la ducha después de que le dijeran no sé qué en la oficina. La encontró colgada otra compañera que había ido también a ducharse, y empezó a gritar. Los gendarmes se la llevaron. Fue la última vez que vi a esa chica”. Datos en documentos de la propia UE ―obtenidos por EL PAÍS mediante una petición de transparencia― indican que los casos de daño autoinfligido y violencia en los centros de detención turcos pasaron de 70 en 2019 a 218 en 2022. Según un informe de TIHEK, solo en el centro de la provincia de Çanakkale se han registrados 23 intentos de suicidio en cinco años y en el de Harran un interno asegura: “Ha habido tantos intentos que ya ni los contamos”.

El Ministerio del Interior turco ha enviado una directiva a todos los centros indicando que deben ser inspeccionados cada dos meses por instituciones públicas y de derechos humanos. Y también por la UE, que los financia. Con todo, reconoce un miembro del servicio diplomático europeo, “probablemente se organizan para hacer que las condiciones parezcan mejor de lo que son”. Lo confirma la cubana Leya, que asegura que en el centro de detención de Edirne, “el cuarto para los niños estaba siempre cerrado, solo lo abrían si había visita de la UE”. Y también el sirio Sami: “Cuando estaba en el centro de Sanliurfa, una delegación vino a inspeccionar la situación. Yo estaba muy enfermo y en muy malas condiciones, así que durante dos días me transfirieron al campo de Harran junto a otros sirios, algunos de los cuales también estaban enfermos”. “Como parlamentaria, puedo visitar fácilmente las cárceles. Pero jamás he logrado acceso a un centro de deportación”, critica la diputada turca Sevda Karaca.

Una de las cuestiones que más angustia produce a los detenidos es no saber dónde van a estar al día siguiente. “Yo le tenía terror a los martes y los viernes, los días de los traslados. Cada vez que empezaban a anunciar los nombres, yo lloraba”, explica B: “A la gente no la avisan de que la van a transferir a otra ciudad. Ni siquiera a su abogado. Puede venir a visitarte ese día y tú ya no estás ahí”.

Sin sus teléfonos móviles ―casi siempre confiscados―, con acceso limitado a las cabinas telefónicas de los centros y sometidos a traslados sin notificación, los detenidos se pierden dentro del sistema. “Los llevan al límite de la desaparición forzosa”, denuncia Taha Elgazi, un destacado activista de derechos humanos. Las autoridades turcas arguyen que los traslados se producen para solucionar el hacinamiento, pero esto provoca problemas para el acceso a la defensa de los detenidos y si un letrado no recurre la orden de deportación en una semana, la maquinaria se pone en marcha. Además, explica la abogada Gizem Metindag, cada vez que un detenido es enviado a otra localidad, el letrado debe iniciar una nueva diligencia solicitando su libertad en los tribunales de esa provincia, que puede estar a cientos de kilómetros del lugar donde fue apresado inicialmente.

Los centros funcionan como parte de un engranaje y los detenidos son transportados incluso a algunos que ni siquiera figuran como oficiales y donde los derechos de los detenidos son conculcados aún más frecuentemente. El Gobierno turco niega que se usen lugares extraoficiales, aunque esta investigación ha obtenido evidencias que indican lo contrario. Es el caso de Harran, a escasos 20 kilómetros de la frontera siria, que Abdullah Öncel, presidente del Colegio de Abogados provincial, define como “un Guantánamo: nadie sabe lo que ocurre dentro, no hay garantías legales y los abogados no tienen acceso”.

Ghani, un intérprete que sirvió junto a las fuerzas militares británicas en Afganistán, llegó a Turquía en otoño de 2021. Su objetivo era alcanzar el Reino Unido, pero, entre tanto, pensó que, en un país miembro de la OTAN, cuyas fuerzas militares también sirvieron en Afganistán, estaría seguro. Sin embargo, fue detenido y pasó por cinco centros diferentes, lo que impidió su acceso a una defensa jurídica: “Mi amigo me envió a un abogado y no me dejaron verlo. Mi antiguo jefe también trató de ayudarme, pero el mismo día me pusieron en un autobús y me enviaron a otro centro”.

Parte de los autobuses con los que se efectúan los traslados han sido adquiridos con fondos de la UE, según varios contratos e informes consultados por EL PAÍS. Al mismo tiempo, la UE ha financiado un programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Colegio de Abogados de Turquía para mejorar la defensa de los extranjeros detenidos (según datos de la UE, solo el 21% de los arrestados accedieron a un letrado en 2022, aunque abogados locales creen que la cifra normalmente no llega ni al 5%). Con lo cual se da la paradoja de que el contribuyente europeo financia a la vez un proyecto para defender a los detenidos y los instrumentos que obstaculizan ese acceso a la defensa.

“Estamos hartos de vosotros. Sois como animales”

De los 37 extranjeros que pasaron por estos centros y han sido entrevistados por esta investigación, 30 aseguran haber sufrido o presenciado violencia física. En el “infierno” de Kayseri, adonde enviaron a Abdul Eyse, “los policías venían cada tres días y pegaban a los prisioneros”, explica el sirio, quien también asegura que los metían en una cámara frigorífica por turnos para torturarlos. El Gobierno turco niega tajantemente la existencia de este tipo de lugares, pero cuatro detenidos y dos abogados entrevistados han mencionado el uso de estas cámaras en este y otros centros.

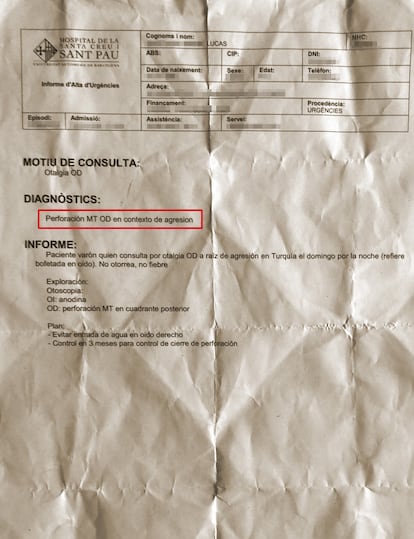

Lucas, un español que se encontraba en Estambul de turismo, también pasó por ello. Fue detenido el pasado mayo por hacer una foto de extranjis en la que aparecía una joven con velo y, aunque al ser descubierto pidió disculpas y borró la imagen, terminó en comisaría. De allí, lo transfirieron al centro de Arnavutköy, inaugurado en octubre de 2023. “Es como un campo de concentración, con vallas altas, alambre de espino, torretas, militares con metralleta. Entre los barracones se veía a grupos de migrantes en cuclillas custodiados por policías”, relata por teléfono: “Me llevaron a una sala a hacer trámites. Primero metieron a un argelino a una sala, se empezaron a escuchar golpes y luego lo sacaron a hostias de allí. Luego me llamaron a mí y miraron mi expediente. Me dieron un bofetón y luego vino otro con una porra y empezaron a golpearme y a darme patadas”. Como resultado de la paliza, Lucas sufrió una “perforación de la membrana del tímpano”, según acredita un informe médico del Hospital de Sant Pau de Barcelona, donde fue examinado nada más ser deportado de vuelta a España.

Respecto a este caso, la PGM turca afirma que a Lucas, como a otros presos, el personal del centro le preguntó si había sufrido malos tratos y la respuesta fue negativa. El español admite que se dieron estas consultas, pero matiza: “El día anterior me habían preguntado por agresiones y justo después fui víctima de una. Eso no crea un clima de confianza para acusar a tu agresor”.

“Los guardas nos gritaban e insultaban: ‘¡Sois como animales!’, ‘¡Volved a Siria!’, ‘¡Estamos hartos de vosotros!’ y utilizaban sus porras para pegarnos”, explica Davud, un antiguo miembro de la organización de los Cascos Blancos sirios que fue detenido cuando trataba de cruzar ilegalmente de Turquía a Bulgaria y fue internado en el centro de Kirklareli, construido con dinero de la UE y conocido entre los internos por la brutalidad de su personal. Allí, el pasado julio falleció uno de los detenidos, el sirio Ibrahim Izziddin: según varios testigos, recibió una brutal paliza y, pese a que se encontraba mal y pidió ser llevado a un hospital, se le negó atención médica hasta que fue demasiado tarde. Durante el último año, se han producido al menos cuatro muertes sospechosas en los centros de detención turcos, según diferentes testimonios, si bien las autoridades turcas las atribuyen a causas naturales.

“Tenemos una política de tolerancia cero hacia el maltrato. Los centros de deportación están monitorizados 24 horas al día por cámaras de seguridad y todas las quejas recibidas son examinadas detalladamente”, afirma la PGM en respuesta a esta investigación. Como muestra, alega que en los casos detectados, los acusados fueron apartados de sus puestos y castigados. Por ejemplo, dos guardas del centro de Van fueron condenados a 15 años de cárcel por violar a una interna en 2022.

La mayoría de abogados, activistas y antiguos detenidos consultados mantienen que la violencia y los malos tratos ocurren de forma sistemática. “Es difícil de probar porque, conscientemente, se tortura en lugares alejados de las cámaras de vigilancia, pero ocurre todo el tiempo. Lo que pasa es que los detenidos tienen miedo de denunciarlo porque creen que afectará negativamente a su procesamiento”, afirma el abogado Ahmet Rodi Polat. En varios centros se ha denunciado la existencia de estancias específicamente dedicadas a ello: en Kirklareli, según un interno, se utilizan los vestuarios, donde no hay cámaras y adonde se lleva a los detenidos, se les obliga a desnudarse y se les pega. En Tuzla, cuando la delegación de TIHEK visitó el centro, algunos de los internos señalaron una habitación en la que supuestamente habían recibido palizas: “En la puerta estaba escrito ‘En renovación’. Se observó que, dentro, la cámara de seguridad había sido cegada con plástico y cinta aislante”.

La violencia, de hecho, parece desempeñar un papel clave: quebrar la voluntad de los detenidos.

En los últimos tres años, el número de extranjeros deportados desde Turquía se ha doblado respecto a la media de los cinco años anteriores. Según cifras de la PGM, en 2023 las deportaciones ascendieron a 130.000. El año anterior fueron más de 120.000, la mitad de ellas de afganos (una nacionalidad que la UE y ACNUR recomiendan no devolver a su país por el riesgo que corren). Este año, hasta septiembre, se habían superado las 93.000 deportaciones y el ministro Yerlikaya presumió de que se logrará un nuevo récord.

Estas cifras no incluyen datos de deportaciones de sirios porque la legislación de Turquía, al igual que la de la UE, prohíbe enviar personas a un país en guerra. Así que, oficialmente, en el caso de los sirios, son todo “retornos voluntarios”. Desde 2016, según datos del ministerio, 715.000 sirios han vuelto a su país. Esta investigación ha obtenido datos de los principales puestos fronterizos sirios bajo control rebelde que muestran un aumento considerable de las deportaciones. Un empleado del paso de Bab al Hawa explicó que aproximadamente la mitad son retornos voluntarios y la otra mitad “deportaciones forzosas”. También añadió que Turquía les ha pedido no registrar las deportaciones, aunque lo han seguido haciendo.

“Lo que ocurre aquí es indescriptible. Nos pegan para forzarnos a firmar los formularios de deportación”, asegura un sirio que pide el anonimato desde el centro de detención extraoficial de Harran. En total, 25 de los entrevistados aseguran haber sido presionados mediante violencia o amenazas para firmar los documentos de “retorno voluntario”.

Abdul Eyse, tras pasar por el “infierno” de Kayseri, fue trasladado al centro de Sanliurfa, muy cercano a la frontera con Siria: “Nos forzaron a firmar los papeles de la deportación. El 14 de julio de 2023, comenzaron a llamar a los detenidos por su nombre. Éramos unos 1.000. Nos pusieron en buses y los gendarmes comenzaron a pegarnos. Había uno al que los gendarmes le habían roto una pierna para forzarlo a firmar. Pero aún así se negaba. Así que un funcionario firmó por él”.

Un funcionario de la PGM destacado en la frontera con Siria reconoció que le sabe mal, pero no le queda más remedio que enviar de vuelta a todo sirio que carezca de documentos en regla. “Mis amigos en la Presidencia de Migraciones tienen miedo a hablar. Saben que lo que están haciendo está muy mal, algunos de ellos han comenzado a tomar antidepresivos, porque no hay otra manera de soportar esta situación”, asegura el diputado Mustafa Yeneroglu, antaño miembro del partido gobernante en Turquía.

Imágenes del interior del centro de deportación de Kayseri en 2022, donde uno de los entrevistados para este reportaje fue recibido con las palabras "Bienvenido al infierno".

Ghani, el traductor afgano, finalmente dio su brazo a torcer tras pasar tres semanas en el centro de Igdir, que define como “infernal”: “El papel que me dieron decía que regresaba a Afganistán por mi propia voluntad. Lloré, grité, dije que no quería firmar. Me dieron un puñetazo. Me dijeron que si no iba a Afganistán me deportarían a Irán. Yo sabía por otros que, si me deportaban a Irán, me dejarían en las montañas y me robarían todo. Me dije que si había que morir, mejor en mi propio país. Al cabo de unos días firmé”. Y lo pusieron en un avión rumbo a Kabul.

Solo en la primavera de 2022, el Colegio de Abogados de Esmirna denunció la deportación de más de 300 afganos en dos tandas desde el centro de deportación de esa provincia. En una de las ocasiones, los abogados acudieron al centro y trataron de bloquear los autobuses con su propio cuerpo, exigiendo reunirse con sus clientes y detener la deportación, puesto que entre los afectados había miembros de minorías como la hazara y empleados del antiguo Gobierno que podían correr riesgo de muerte de volver al Afganistán bajo control talibán. Pero los autobuses siguieron hacia el aeropuerto.

“Transportar deportados se ha convertido en la mayor y más rentable operación de nuestra compañía”, explica un empleado de Ariana, la aerolínea estatal de Afganistán. Aunque tras la caída de Kabul en 2021, Ankara detuvo momentáneamente las deportaciones a ese país, las ha reiniciado y no solo de hombres jóvenes, sino también de familias, asegura un extrabajador de centros de deportación. En los últimos años, Ariana ha transportado a más de 100.000 afganos de vuelta a su país, que, según ha podido apreciar el empleado de la aerolínea, lo hacen mayormente en contra de su voluntad: “No solemos llevar pasajeros en nuestros vuelos desde Kabul a las provincias turcas, pero a la vuelta no hay un solo sitio libre”. Tanto esta fuente como otros dos exaltos cargos afganos aseguran que la UE da dinero por estos vuelos, cosa que niegan desde Bruselas y Ankara. Esta investigación no ha podido verificar si es cierto o no.

Zurmat, el militar afgano, no llegó a firmar nada. Un día, en el centro de Binkiliç (Estambul), un gendarme le avisó de que estuviera preparado porque el día siguiente saldría su vuelo: “Le dije que no quería ir. Él me enseñó mi documento de retorno voluntario. Mi huella y mi firma habían sido falsificadas por alguien del consulado”. Según Zurmat y otras fuentes afganas, el consulado y la embajada de Afganistán en Turquía se han llenado de funcionarios afectos a los talibanes, pese a lo cual las autoridades turcas trabajan codo con codo con ellos para llenar los aviones.

Sirios son trasladados con las manos atadas fuera del centro de internamiento de Tuzla (Estambul) para su presunta deportación.

La PGM considera “falsas” estas acusaciones y asegura que todos los retornos voluntarios se realizan teniendo en cuenta la ley turca, que establece claramente que “nadie debe ser devuelto a un lugar donde pueda ser sujeto a tortura, castigos o tratos degradantes e inhumanos o donde su vida o libertad puedan estar amenazados por su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social o político”.

Por ley, los retornos voluntarios deberían ser monitorizados por personal de ACNUR, o en su defecto por una ONG autorizada. Sin embargo, los datos de la UE reflejan que menos de un cuarto de los retornos voluntarios de sirios entre 2016 y 2023 fueron monitorizados por la agencia de la ONU. “ACNUR sabe que estos son retornos forzosos y está cada vez más preocupada por ello. Pero [el Gobierno turco] no atiende a las recomendaciones”, afirma una fuente humanitaria conocedora del funcionamiento de esta institución en Turquía.

“Hay muchos números circulando por ahí, pero confirmar la escala de lo que está ocurriendo es muy difícil”, afirma un diplomático europeo: “Puede que sean deportaciones forzosas, a veces no por torturas, sino porque hacen que las condiciones en los centros sean tan duras que la gente se rinde y firma”.

Aunque la mayoría de estos casos nunca llegan a los juzgados ―porque sus víctimas tienen miedo o carecen de los recursos necesarios―, algunos sí han sido recurridos. El Tribunal Constitucional turco dictaminó este año que los derechos de un centenar de sirios y afganos fueron violados al deportarlos por la fuerza sin tener en cuenta el riesgo que podían sufrir. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 2022 a Turquía por la deportación forzosa de un sirio y está examinando otros casos similares.

La Unión Europea se desentiende

Lo que ocurre en Turquía no es un secreto. Organizaciones de derechos humanos turcas e internacionales han elaborado informes sobre el asunto, el Parlamento Europeo lo ha debatido e incluso se menciona, aunque sea de pasada, en los informes de la Comisión Europea sobre Turquía. Siete diplomáticos europeos han reconocido haber recibido denuncias de que se están violando los derechos de los detenidos y practicando deportaciones forzosas prohibidas. Tres diplomáticos europeos y un exfuncionario de la Comisión han asegurado a esta investigación que han trasladado su preocupación a sus superiores, pero sus mensajes han sido ignorados.

“El objetivo de estos centros de recepción era inicialmente diferente”, se queja un diplomático de un país europeo que ha planteado a su capital la necesidad de “revisar qué se hace” en Turquía con el dinero de la UE, pero solo ha recibido silencio o respuestas despectivas.

Una figura clave para bendecir este sistema ha sido el hasta ahora comisario de Vecindad y Ampliación, el húngaro Oliver Varhelyi, el hombre de Viktor Orbán en la Comisión Europea. “Teníamos instrucciones de incrementar la inversión en reforzar la seguridad fronteriza de nuestros vecinos”, explica el antiguo funcionario de la Comisión Europea: “Mis colegas y yo no estábamos a favor porque [Turquía] no respetaba el espíritu de la decisión original, que era apoyar a los refugiados. Pero el Colegio [de Comisarios] y la presidenta [Ursula von der Leyen] estuvieron de acuerdo [con Varhelyi]”. Según esta fuente, el comisario húngaro siempre ha estado a favor de los retornos de refugiados desde Turquía, pese al malestar mostrado por funcionarios de varias direcciones generales. “[Ankara] está llevando a cabo una cantidad masiva de deportaciones forzosas a Afganistán, y nuestro comisario está muy contento con ello. Por supuesto, le planteamos cuestiones sobre el respeto a la legislación internacional, pero según Varhelyi y el resto del Colegio [de Comisarios], eso no es algo en lo que debamos meternos”, afirma la fuente, según la cual parte de las críticas más duras en este tema son “sistemáticamente borradas” de los informes sobre Turquía.

Es difícil rastrear cuánto dinero ha desembolsado la UE para financiar este sistema, porque proviene de diferentes instrumentos. Tras liberar algunos documentos ―informes, auditorías, contratos― que han sido claves para este reportaje, las sucesivas solicitudes de documentación hechas desde mayo por EL PAÍS y esta investigación a la Comisión han sido denegadas una tras otra. La respuesta alega que estos documentos contienen “observaciones críticas” que “podrían dañar las relaciones entre la Comisión Europea y Turquía”.

Pese a ello, a través de los cientos de páginas obtenidas, así como de documentos públicos, se ha podido corroborar que la UE ha destinado a Turquía al menos 1.000 millones de euros en concepto de “gestión de la migración y protección de fronteras” (una décima parte de lo desembolsado por el pacto migratorio). De este monto, unos 200 millones han ido a pagar los centros de detención y deportación de extranjeros.

Las fuentes europeas consultadas alegan que la mayor parte de la financiación comprometida a cambio del pacto para frenar las llegadas migratorias se ha destinado a proyectos de educación, sanidad, ayuda a los refugiados… pero que es la propia Turquía la que reclama que los fondos se centren a partir de ahora en “contener la migración irregular” e incrementar “los retornos a Siria”. “Todo esfuerzo por integrar a los refugiados ha sido abandonado, ahora todo se centra en deportar a cuanta más gente sea posible”, opina el académico turco Murat Erdogan.

Turquía es el segundo país que más refugiados acoge en el mundo (tres millones), si bien la proporción de población extranjera (5%) es muy inferior a la media europea. Pero en los últimos años, en un contexto de crisis económica, ha aumentado el recelo de la sociedad turca hacia los migrantes y refugiados, azuzado por discursos xenófobos de medios y partidos políticos que se quejan de que la UE haya convertido a su país en “un almacén de refugiados”. Esto ha desembocado en ataques y pogromos, el más reciente el pasado julio. “Turquía quiere dejar de ser un país de tránsito [para los flujos migratorios]”, explica un tercer diplomático europeo.

Disturbios xenófobos en la ciudad de Kayseri (Anatolia Central) el pasado 2 de julio. Durante tres noches, manifestantes turcos atacaron negocios y viviendas de refugiados sirios en esta y otras localidades de Turquía.

Varias fuentes de la UE han confirmado que la financiación europea continuará aumentando en los próximos años. No solo eso: también los fondos que otorgan por su cuenta los Estados miembro de la UE. “Estamos planteando más fondos para los centros de deportación”, reconoce otro diplomático de un país comunitario: “Creo que mucho de esto tiene que ver con la política interna [de mi país], del Gobierno mostrando que son duros en la cuestión migratoria”. De hecho, Turquía considera que la ayuda europea ―tanto en lo que respecta a apoyo a los refugiados como en protección fronteriza― “ha sido extremadamente limitada” y “debería incrementarse” para que la “carga” de la gestión migratoria sea distribuida de manera más equitativa, señala la PGM.

La cuestión es que las reglas de la UE supeditan la asistencia financiera al cumplimiento de una serie de normas, entre ellas, los derechos humanos. “El respeto de los derechos fundamentales es uno de los principales valores en las relaciones de la UE con terceros países”, asegura una portavoz de la Comisión Europea en respuesta a este diario. En caso de incumplimiento, “la Comisión puede suspender la financiación e iniciar los procedimientos para la recuperación de los fondos”.

Más importante aún: tal y como se refleja con cierta preocupación en varios documentos internos de Frontex, la agencia de vigilancia fronteriza europea, el hecho de que Turquía lleve a cabo deportaciones forzosas pondría en duda su categoría de “tercer país seguro”, impidiendo que se devuelvan a su territorio migrantes que tratan de llegar a la UE. Es más, toda la arquitectura del pacto migratorio firmado en 2016 descansa sobre la asunción de Turquía como tercer país seguro.

De momento, la UE se desentiende. “La aplicación y protección de estos derechos es responsabilidad de Turquía”, afirma una portavoz de la Comisión Europea.

“La UE no tiene reparos en subcontratar a terceros para que se ocupen de las violaciones de los derechos humanos”, afirma Emma Sinclair-Webb, directora de Human Rights Watch en Turquía: “Por supuesto que saben lo que ocurre en los centros de deportación que han financiado, pero se tapan la nariz y miran para otro lado, porque si admitieran lo que está pasando, la externalización de su política migratoria sería insostenible”.

Y al regreso, la muerte

Si la legislación internacional prohíbe las deportaciones forzosas a países en guerra es por algo. “Sé que si me deportan, los talibanes me matarán en el mismo aeropuerto”, afirma preocupada Maryam, una artista afgana cuyo marido e hijo fueron devueltos a su país pese a tener los papeles en regla en Turquía. Esta investigación ha podido comprobar que, entre los sirios y afganos deportados por este sistema apoyado por la UE, algunos han muerto, otros están escondidos por miedo a represalias o malviven sin poder cubrir sus necesidades básicas. Algunos han regresado a Turquía cruzando irregularmente la frontera y viven con miedo a volver a ser detenidos. De hecho, buscan la manera de llegar a territorio europeo para ponerse a salvo.

Por ejemplo Zurmat, que, desde que fue deportado, vive en Afganistán en la clandestinidad, temeroso de que le descubran: “Cambio periódicamente mi residencia. Sé que los talibanes no tendrán piedad de mí si me atrapan”. Podría ocurrirle como a Jamshid, un antiguo comandante afgano que huyó de su país después de que los talibanes tomasen el poder. Fue detenido en Turquía y deportado pese a que alegó que su vida corría peligro. Trató de vivir ocultando su identidad, pero, unos meses después, fue asesinado junto a un riachuelo, según explica su hermano.

Amer, un sirio que trabajaba desde 2020 en una fábrica textil de la ciudad turca de Kayseri, fue deportado en 2022 cuando lo sorprendieron tratando de viajar a Estambul sin el preceptivo permiso. En Idlib, la provincia siria bajo control del grupo salafista HTS y que se ha convertido en un inmenso campo de desplazados, ante la falta de oportunidades, decidió enrolarse: al cabo de unos meses, relata su hermano, murió en un bombardeo de artillería del régimen sirio que mató a nueve personas, incluidos cuatro niños. La UE condenó el ataque, ignorante de que lo que había llevado a una de las víctimas a acabar en ese lugar era la maquinaría de las deportaciones que su dinero engrasa en Turquía.

Organizaciones sirias han informado también sobre la muerte a manos del régimen de Damasco de varios sirios deportados desde Turquía y esta investigación ha podido confirmar al menos un caso.

En el norte de Siria, la salud de Sami se ha estabilizado, pero aún sigue sufriendo las secuelas de la tuberculosis porque no tiene dinero para adquirir todas las medicinas que le han recetado. Su madre, todavía en Turquía, sobrevive gracias a la ayuda de otros compatriotas. Sami era todo lo que le quedaba de una familia aniquilada por la guerra: “Pese a lo joven que era, trabajaba y se encargaba de ambos, me cuidaba cuando estaba enferma, lo era todo para mí. Pero lo capturaron, lo enfermaron y se deshicieron de él”. El joven sirio se lamenta de su suerte y entona una acusación desesperada: “Quienes financian estas deportaciones, ¿han tenido en cuenta que Siria no es un país seguro y que no hay recursos para aquellos a los que deportan? Deberían pensar cómo afectan a la vida y al futuro de la gente. Es inhumano”.