‘El suelo que pisamos’

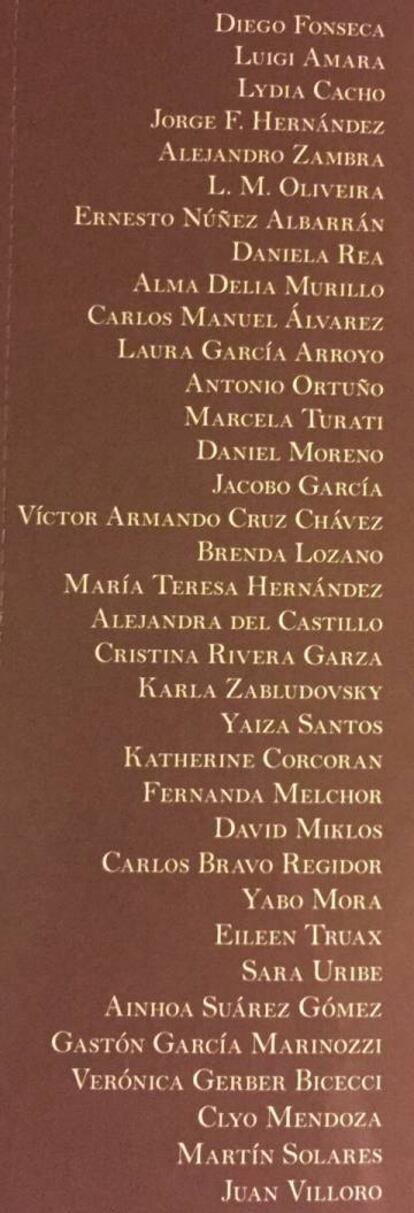

Se presenta en México el libro 'Tiembla', en el que 35 autores reflexionan sobre los sismos de septiembre. Con la autorización de la editorial Almadía, EL PAÍS publica el capítulo 'El suelo que pisamos', de Jacobo García, uno de los textos de la antología cuyos ingresos serán donados a la organización Tejamos Oaxaca

I. TODO COMENZÓ CUATRO DÍAS ANTES

No, no es cierto que los terremotos sean provocados por un choque de placas tectónicas. Si el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami en la otra punta del planeta, ¿por qué no puede hacerlo el ambiente social, el ánimo colectivo, la putrefacción política, o la suma de todo lo anterior?

El terremoto había comenzado antes: concretamente, el 14 de septiembre, cuando apareció el cuerpo de una joven violada y asesinada en Puebla. Podrá temblar la Tierra, pero la violencia que retiembla en los centros de la tierra son los secuestros y desapariciones de mujeres. El chillido agónico de un patrón que se repite: mujer, menor de veinte, extrarradio, noche, Ecatepec, Cholula… Un feminicidio más en uno de los meses más violentos de las últimas décadas.

Al día siguiente, el 15 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto, desde el balcón presidencial, dio el Grito de la Independencia más triste del mundo. Para ellas, el grito es de dolor y la Independencia, una colonia gris de la capital. Es probable que esta sea la contextualización menos periodística que haya escrito en mi vida, pero no importa: ochenta y seis horas y veinte minutos después de que fueran invocados Allende y Morelos, a México le tembló la tierra.

Un terremoto tiene esa capacidad; agita dentro y fuera, lo físico y lo metafísico.

II. EL VIEJO DE LA RADIO EN LA OREJA

La ciudad apocalíptica que describía Carlos Monsiváis despierta una vez al año durante la temporada de lluvia. Lo hace también periódicamente cuando tiembla, llega la gripe A o brama el Popo. Es ahí, en la desgracia, donde parece realizarse la mexicanidad. El mexicano se une, organiza y responde como un titán bien entrenado donde otros se paralizan.

El martes 19 de septiembre a las 13:14, durante setenta segundos que duraron setenta horas, el mundo que conocía comenzó a desplomarse. Sólo en la colonia Roma vi como caían como espadas sobre la banqueta los cristales de la iglesia de Fátima mientras la gente se refugiaba bajo edificios de los que se desprendían cascotes.

En la calle Oaxaca, una mole de concreto de cinco pisos que ocupaba media cuadra, se dobló sobre sí misma como un acordeón. En la calle Jalapa, una construcción de cinco alturas se bamboleaba como un junco mientras los vecinos salían con el pánico en la cara. En Coahuila, una de tres parecía una gigantesca v, y en Chihuahua, la torre de una escuela infantil se vino abajo con una multitud de madres y niños dentro. Algo más adelante, en la esquina de Monterrey y San Luis Potosí, una enorme construcción se convirtió en un club sándwich con Erick dentro. Su hermana comenzó entonces a hablarle a los escombros con un megáfono: “¡Resiste, aguanta! ¡Tú puedes!” Y ya no paró.

Frente a cada edificio derruido dos mundos se daban la mano. Estaban los viejos de siempre con la oreja pegada al transistor y los jóvenes de ahora moviendo frenéticamente el dedo sobre el celular, desesperados ante la falta de cobertura. “De 7.1, epicentro entre Puebla y Morelos, noventa muertos…” Los primeros lograban los datos antes que nadie y los cantaban frente a todos.

Una y otra vez, entre una y otra construcción destrozada sólo el caos, el polvo, gente corriendo, olor a gas y un viejo con la radio en la oreja entonando la letanía: “Van veinte edificios caídos, doscientos muertos, casi cien en la Ciudad de México, cincuenta en Puebla, sesenta en Morelos…”

III. EL PUÑO DE LA RABIA

Hay algo que une al mexicano más que sus alegrías: sus desgracias. Ningún éxito deportivo, mucho menos cinematográfico o literario, moviliza tanta gente. Nada más terminar de temblar la Tierra, una legión de voluntarios y espontáneos tomaron las calles para ayudar con lo que fuera.

Uno atravesó el coche para cortar el acceso, otro logró una cuerda, otro más acordonó el lugar. Los que podían movían piedras, cargaban cubetas o trepaban sobre la masa de concreto buscando una voz, un grito. Había gente removiendo escombros con la lengua entre los dientes. Un coraje amorfo y acéfalo, una bestia social al rescate buscando sacar de las fauces de la Tierra el mayor número de vivos posibles. En pocas horas llegaron muchas galletas saladas y ningún rotomartillo, pero en el aire sobrevolaba una sensación: de aquí sólo saldremos nosotros. Se inventó un verbo: rescatear.

A siete meses de las elecciones presidenciales había casi ochenta candidatos independientes reuniendo firmas para lograr su inscripción. Pero el candidato con que nadie contaba irrumpió el 19 de septiembre. Una mezcla de entusiasmo, medios y desprecio institucional emergió en las colonias que influyen.

El silencio bajo los escombros es espeso y largo, dicen quienes ahí estuvieron, pero fuera es vital y viral. La matanza de Tlatelolco en el 68, el sismo del 85, el de 2017: la capital demuestra con cada desgracia que le queda estrecha la camisa.

La madrugada postemblor cientos de familias durmieron a la intemperie. Fue una noche negra y silenciosa, seca, donde se sabía la muerte y se intuían las que vendrían, pero fue también la noche más humana. La desgracia tejió una red fraternal que suavizó la espera frente a los escombros y dio la vuelta a la ecuación de la derrota. Sin embargo, la tierna y onanista solidaridad con la que se dibujó a los chilangos es un invento mediático.

Vi levantar el puño con rabia y remover los escombros con la lengua entre los dientes.

IV. PEQUEÑAS MISERIAS

He cubierto muchos desastres naturales. La devastación absoluta de Haití, donde un terremoto de 7.1 dejó casi trecientos mil muertos, mil veces más que el del 19 de septiembre y cien más que el de 1985. O el de Ecuador que dejó cientos de fallecidos. Estuve en los huracanes Wilma y Katrina que golpearon Guatemala y Estados Unidos, y en Cancún, tras el paso de Stan en 2011. El glamour se esfumó en apenas cuarenta y ocho horas en El Dorado del turismo latinoamericano. La población peleaba por una botella de agua y un boleto de autobús que los sacara del desastre y los centros comerciales fueron saqueados.

Pero a todos los desastres llegué un día después, una vez que todo había pasado y comenzaba el recuento de daños. Nunca lo había vivido en el momento y en el epicentro de la destrucción: mi propia colonia, mi casa, mi gente.

Por eso, el 19 de septiembre, vi dos milagros.

En el primero, una mujer salió viva de los escombros de la calle Medellín y la multitud comenzó a aplaudir y llorar emocionada. En el segundo, una anciana entró –mientras temblaba– en una vecindad de la calle Jalapa y, al ver que el edificio contiguo podría derrumbarse en cualquier momento, gritó: “¡Todos fuera, ya!” Cuando los vecinos salieron los vidrios y los cascotes caían sobre la banqueta, mientras ella se perdía en la confusión y el olor a gas.

A cinco cuadras de ahí, la hermana de Erick esperaba también su milagro y empezó a hablarle a los cascotes con el megáfono en la mano: “Te amo, aquí está tu familia, no nos vamos a mover, resiste”, le gritaba a su hermano. Cincuenta horas después seguiría en el mismo sitio.

Un terremoto tiene la capacidad de mover más allá de lo físico y agitar el interior. Los terremotos son distintos a los huracanes, los volcanes o los incendios. Unos avisan, el terremoto no. Todo se vuelve efímero y se instala una inseguridad que viene de abajo, de las raíces, y corrompe lo único que parece cierto en nuestra vida: el suelo que pisamos.

Durante un terremoto no sólo te mueres tú sino también tu patrimonio. No sólo queda un hijo huérfano o una viuda, sino que se queda en la ruina. Los días posteriores los centros de yoga y las iglesias se abarrotan y los amigos hablan y hablan del tema en una catarsis colectiva a la que nadie escapa muchas semanas después. A Martín Castro el sismo le agarró en un motel engañando a su mujer y lo pasa fatal desde entonces. No hay nadie que no le pregunte una y otra vez dónde estaba ese día a las 13:14.

V. RECUERDOS DEL 85

La imagen del Hotel Regis derrumbado, el caos en las calles, las portadas de los quioscos con las palabras Horror y muerte, las torres de Tlatelolco o el estadio de béisbol. La historia sonora del terremoto de 1985 la narró por radio Jacobo Zabludovsky gracias a que tenía el único teléfono celular del país. Pero la historia visual se relató en blanco y negro a través de lentes como la de Marco Antonio Cruz, fotógrafo de La Jornada. ¿Será que los millennials y los hípsters y los condechis y los romanos lo contamos y transmitimos más y, por tanto, sufrimos más, en 4G?

“Aquello fue una tragedia en el amplio sentido: no había presidente, ni comunicaciones y había morgues en distintas partes de la ciudad. Se tardó dos años en recuperar la capital y nunca se supo la cifra real de muertos. En esta ocasión, no había pasado ni un mes y la ciudad estaba plenamente recuperada”, nos ubica el autor de la histórica foto de la torre Nuevo León derrumbada. “Es en Oaxaca o Morelos donde está el abandono.”

Tras el terremoto de 1985, también en la colonia Roma, el estadio de béisbol se convirtió en símbolo de la devastación. Cientos de cuerpos fueron alineados sobre el pasto en bolsas y en ataúdes de cartón. Treinta y dos años después, el edificio de Álvaro Obregón 286 es el perfecto resumen del terremoto del 19 de septiembre: la solidaridad vital y viral, la corrupción urbanística y el desprecio institucional.

El edificio tenía seis pisos, tres más de lo permitido y, según las autoridades de Ciudad de México, en la ampliación habían utilizado placas cinco veces más pesadas de lo habitual.

Fue horrible el derrumbe, el desesperado rescate y las familias llorando. Pero también lo fue la espera. Frente a los escombros, entre el 19 y el 5 de octubre se instalaron los familiares de setenta y siete personas a las que se había tragado la tierra. La tía de Noemí, una humilde familia del Estado de México que pasó muchos días bajo el sol y la lluvia esperando un ladrido o un pitido del ultrasonido israelí, cuando en realidad su hermana llevaba dos días en el depósito de cadáveres.

Pero nadie les avisó que las autoridades habían enviado los cuerpos recuperados a la morgue. Ningún funcionario tuvo la piedad suficiente, el decoro mínimo, para ayudarles a dar un cierre: los ningunearon. Y ellos seguían allí. Una extraña atmósfera de panteón se instaló durante días en el lugar.

A pocos metros de ahí, el estadio de béisbol de 1985 es ahora un enorme centro comercial. Los vecinos esperan algo mejor para el nuevo símbolo que dejó la Tierra en Álvaro Obregón 286.

Justo cuando se cierra este capítulo las autoridades anuncian que se expropió el edificio y en el lugar se construirá un memorial en recuerdo a las víctimas. ¿Otro a la infamia?

VI. EL MEGÁFONO DE ERICK

La tarde del martes más negro, el edificio de cuatro pisos de la calle Medellín 176 se vino abajo cuarenta minutos después del terremoto. Fue cruel.

El destino fue un hijueputa y actuó como si hubiera estado esperando, agazapado, para dar el zarpazo final. Este edificio feo de oficinas fue la trampa que atrapó a Erick. “Salió y volvió a entrar. Le dijimos que no lo hiciera porque se veía mal, pero entró a recoger sus cosas”, contó el vendedor de periódicos y golosinas que atendía frente al edificio de oficinas. Se acordaba de él perfectamente: robusto, grande, con barba, cuarenta años.

A la 1:50 de la tarde, casi media hora después del temblor, la sensación en la calle San Luis Potosí era que la pesadilla había terminado. Muchos vecinos aprovecharon para entrar y revisar los daños, y salieron. Pero el edificio de Erick se venció completamente de un lado con él dentro.

Desde aquel momento su hermana se instaló frente a la mole derruida con un megáfono en la mano con el que le gritaba: “¡No nos vamos a mover hasta que salgas”, gritaba pensando que lo escuchaba. Cuarenta y ocho horas después allí seguía en solitario junto a: “¡Tu hija está bien, tus padres están bien!”, pero cada vez con menos fuerza. “¡Ten fe!”

Cerca del mediodía del jueves 21, Chichi, un Pastor Belga de aspecto famélico, husmeó por enésima vez entre las piedras hasta que se detuvo en un lugar y comenzó a arañar el cemento de forma frenética. Era la segunda vez que marcaba el mismo punto..

Entonces el equipo israelí y los Topos se hundieron en el amasijo de hierro y concreto y salieron con Erick. Venía envuelto en una sábana. Su hermana se detuvo entonces ante las decenas de voluntarios que llevaban dos días dejándose la piel sobre los cascotes y tomó el megáfono para dirigirse a ellos: “Gracias a todos, gracias a quienes han ayudado en el rescate y han traído comida y víveres. Pido un aplauso para ellos”, y se esfumó entre la gente, con el megáfono derrotado colgando de la mano. El milagro había pasado de largo.