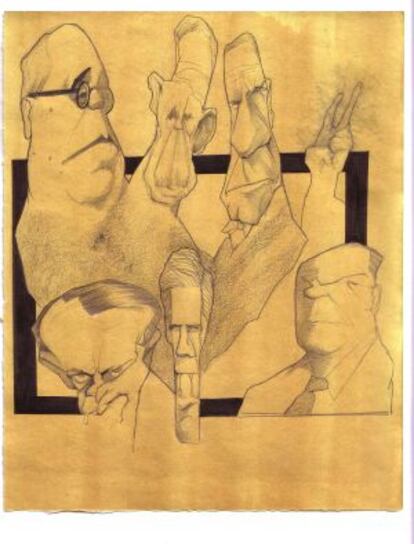

Influir, legitimar, criticar

El intelectual debe servir a la verdad y la política será de mayor calidad cuanto más se ajuste a esa verdad

"Nada te va a causar más problemas en la política que decir la verdad”. Esta demoledora frase de Michael Ignatieff, intelectual que ejerció de político durante unos años, figura en el primer capítulo de su recién publicado libro Fuego y cenizas.

Si fuera cierta en su literalidad, si las cosas no resultaran más complejas, tal como refleja a lo largo del texto, los intelectuales deberían alejarse de la política, no deberían en ningún caso participar en ella. Al fin y al cabo, a pesar de que el concepto de verdad sea de contornos imprecisos y quizás encontrarla sea una “búsqueda sin término”, como felizmente Popper resumía el problema en el título de su autobiografía, la tarea del intelectual algo tiene que ver con la verdad y, por más escéptico que uno sea, acercarse lo más posible a ella —aunque sea de forma precaria, dudosa y provisional— es uno de sus principales objetivos.

Si verdad y política fueran incompatibles, el intelectual metido en política se encontraría en casa ajena y debería, no sólo abandonar sino, incluso, renegar de su anterior profesión. Pero todo depende de qué entendamos por intelectual, de su actitud ante la verdad y de las variadas formas de relacionarlo con la política.

Tom Wolf, con su habitual sarcasmo, definió al intelectual como “alguien que sabe de una cosa y se empeña en hablar de todas las demás”. Aunque exagerado, creo que acierta bastante por dos razones. Primera, porque el intelectual debe ser competente en su profesión, siempre dentro del campo del arte o del conocimiento. Y segunda, porque ejercer de intelectual implica en ocasiones opinar sobre cuestiones que no son propiamente de su estricta especialidad sino que le afectan como ciudadano, sin perjuicio de otras que caen dentro de su ámbito profesional para comunicarlas de manera que puedan ser comprendidas de forma accesible para un público amplio y no especializado.

Por tanto, no todo artista o científico puede ser considerado un intelectual, por más alta que sea su reputación dentro de su ámbito. Sólo lo es aquel que, estando acreditado en su ámbito profesional, lo desborda para intervenir en el debate público, bien opinando sobre cuestiones de su especialidad que son de interés general, bien sobre otras cuestiones en las que su parecer resulta especialmente cualificado.

En efecto, quien sabe mucho de algo, conoce las limitaciones y dificultades para alcanzar este conocimiento. Por eso opinando de otras cuestiones sus juicios tienen un especial valor, una cualificación más elevada que la de un ciudadano medio, y por ello se le concede un mayor grado de autoridad aunque no sea especialista en la materia. Tom Wolf, como hemos dicho, acertaba pero exageraba: no es que el intelectual “se empeñe” en hablar de lo que no sabe sino que, a pesar de no ser un especialista en la materia, su opinión es más influyente que la del ciudadano medio porque se le reconoce una mayor autoridad.

No podemos entretenernos en explicar los múltiples matices del término política. En general, suele decirse que se trata de aquella esfera en la que se relacionan los sujetos que pretenden acceder, ejercer o conservar el poder político. Si el poder, en sentido genérico, significa capacidad para determinar la conducta de otra persona, en conseguir que otro haga algo que no estaba dispuesto a hacer, el poder político es aquel que se ejerce sobre una generalidad de personas a las que se puede obligar a cumplir ciertos mandatos mediante la amenaza de la fuerza física.

Por tanto, si el intelectual se desenvuelve en el ámbito de la cultura y de las ciencias, el político lo hace en el ámbito de las instituciones políticas. Dos ámbitos, sin duda, bien distintos y regidos ambos por reglas de naturaleza diferente. Ahora bien, ¿son ámbitos separados? Platón sostenía que los reyes debían ser, ante todo, grandes sabios: “A menos que los filósofos se conviertan en reyes o los reyes en filósofos (…) no habrá remedio alguno a los males del Estado”. Pura utopía o, peor todavía, grave error, como ha demostrado la historia.

La posesión de la fuerza corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón Kant

Así le respondió Kant muchos siglos más tarde: “No hay que esperar que los reyes hagan filosofía o que los filósofos se conviertan en reyes; ni siquiera ello es deseable porque la posesión de la fuerza corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón”. Y añadía con perspicacia: “Pero que los reyes o los pueblos soberanos (…) no desprecien o silencien a los filósofos sino que les dejen hablar. Esto es indispensable para que se haga la luz [sobre los asuntos públicos]”.

A mi parecer, Kant acierta del todo. Los políticos tienen una legítima ambición de poder y su campo de juego es el de la práctica, sus actuaciones deben incidir con inmediatez y de forma positiva en la vida de los ciudadanos para que éstos le puedan reconocer sus méritos. No hace falta que sean sabios, basta con que sepan escuchar a quienes lo son. El político debe saber moverse entre los escollos de las luchas de intereses, no tiene tiempo ni condiciones para el estudio o la creación, siempre necesitada de reposo y soledad. Pero el político debe escuchar, hacer o no caso de lo que escucha, pero debe escuchar.

Por su parte, el intelectual puede mantener con el político diversas posiciones. Es conocida la clasificación de Lewis A. Coser en su libro Hombres de ideas. Primero, los intelectuales “son el poder” cuando lo ejercen directamente; segundo, los intelectuales buscan “influir en el poder” permaneciendo al margen del mismo; tercero, los intelectuales sólo pretenden “legitimar el poder”; cuarto, los intelectuales “combaten el poder”, la crítica es su principal tarea.

Si reflexionamos sobre estas cuatro posiciones podemos llegar a la conclusión que la primera es el rey-sabio de Platón y las otras tres últimas, no necesariamente contradictorias entre sí, son las propias del intelectual: influir, legitimar, criticar. Si repasamos la historia, pocas veces los buenos gobernantes han sido grandes sabios. Además, ello es mucho más difícil ahora en que el saber se ha fragmentado y la tarea de gobernar es extraordinariamente compleja, necesita de expertos en las más variadas materias dado el intervencionismo del Estado en la sociedad. Por tanto, lo habitual es que el papel del intelectual respecto de la política quede ceñido a los otros tres, como hemos dicho perfectamente compatibles entre sí.

En todo caso, como decía Kant, el intelectual debe estar distanciado del poder para conservar su independencia, indisociablemente unida a la búsqueda de la verdad.

Es frecuente considerar que el intelectual, en estas funciones, sea un estorbo para el político. Su arrogancia e idealismo para nada ayudan a la acción política, eminentemente práctica y realista. Hay parte de verdad en ello. Pero en un aspecto el intelectual resulta indispensable. Así lo expresa Bobbio: “Las ideas rinden frutos a largo plazo que no coinciden con los tiempos de los políticos”. Keynes, en sentido parecido, había dicho antes que son las ideas, no las fuerzas económicas, las que gobiernan el mundo. Y las ideas las crean y proyectan los intelectuales. En este punto, el intelectual se acerca al rey-sabio de Platón.

La política, esté o no desprestigiada en determinados momentos de la historia, es indispensable para convivir en paz: o las relaciones entre los hombres se arbitran a través de la política o a través de la guerra. El intelectual debe servir a la verdad y la política será de mejor calidad cuanto más se ajuste a esta verdad. La peor de las situaciones se da cuando los intelectuales aparentan serlo pero en realidad no son otra cosa que políticos serviles al poder. Es entonces cuando todo está perdido para la democracia: la verdad oficial que transmiten los intelectuales es un simple disfraz de la mentira y el político se ampara en la misma para engañar al ciudadano.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.