El síndrome de Estocolmo

El temor es que el presidente, que como los demás Hermanos Musulmanes sufrió en carne propia la persecución de Mubarak, se comporte de manera similar ahora que ostenta el poder

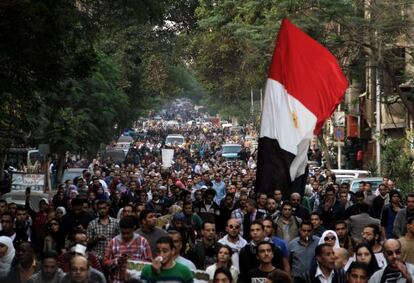

El pasado 12 de agosto, el entonces todavía desconocido presidente de Egipto, Mohamed Morsi, dio un inopinado golpe de timón y cambió la derrota de la atribulada transición egipcia. Para estupor de contrincantes, diplomáticos y analistas cesó al máximo responsable del Ejército, el poderoso mariscal Tantawi, y a golpe de decreto cercenó la añosa cúpula militar que asumió el poder tras la asonada teñida de revuelta popular que acabó con los treinta años de dictadura de Hosni Mubarak. Entendido como una suerte de golpe de estado encubierto, la decisión de Morsi generó una oleada de críticas y temores, tanto en el exterior —en particular de Israel— como en el interior del país, donde concitó la desconfianza de los sectores laicos y la hostilidad de los islamistas más radicales. Ambos temían, al igual que los "nostálgicos del antiguo régimen", que la acumulación presidencial de poderes desembocara en una nueva forma de autocracia, esta vez de naturaleza islámica. Observado con la ponderación que proporciona el tiempo, la virulenta maniobra de Morsi tenía como fin sortear uno de los múltiples escollos que aún amenazan la transición egipcia, todavía muy distante de una genuina democracia. Acostumbrados a manejar los hilos políticos y económicos del país, Tantawi —que durante veinte años ejerció de ministro de Defensa con Mubarak— y su politizado Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) trabajaban entre bambalinas para defender sus vetustas prebendas y socavar las prerrogativas del presidente y del Parlamento salido de las urnas.

Tres meses después, el mandatario islamista ha optado por una estrategia similar para quebrar la capacidad de obstrucción del Poder Judicial, todavía bajo el control y la influencia de algunos jueces que bendijeron la opresión durante la satrapía de la familia Mubarak. En un ejercicio de sagacidad política, este Hermano Musulmán de profundas convicciones religiosas aprovechó el aura que le proporcionó la mediación del alto el fuego entre Israel y Hamas para apilar nuevos poderes y atacar frontalmente otro de los farallones que amenazan un tránsito hacia la democracia que casi dos años después de iniciado aún coquetea con el colapso. Apenas veinticuatro horas después de garantizarse la tregua, emitió un decreto constitucional que ha permitido la destitución del fiscal general del Estado —hombre del antiguo régimen—, ha reabierto el camino para el enjuiciamiento de oficiales implicados en la violencia contra los manifestantes que fueron absueltos en primera instancia y blindado a la Cámara Alta y a la Asamblea Constituyente frente a cualquier orden de disolución por parte de la igualmente politizada Judicatura. El polémico decreto proporciona, además, inmunidad al presidente durante el tiempo que se necesite hasta proclamar la nueva Constitución.

Acertado o no en la estrategia política, la acción de Morsi alberga una preocupación lícita y una amenaza real. La primera está relacionada con el abisal grado de polarización política en el que se sumerge el país, que parece alejarse del diálogo necesario para perderse en las arriesgadas simas de la división política y social. No solo entre los diferentes grupos políticos, sino también en el seno de la propia cofradía, donde las desavenencias entre el ala más pragmática de los Hermanos Musulmanes —encarnada en el propio presidente - y los sectores más retrógrados -que se aproximan al salafismo— es cada día más pronunciada. Sin puentes de diálogo abiertos con la oposición laica -que sigue atomizada, desorientada y carente de arraigo popular -, el miedo es que Morsi y su círculo se hallen demasiado solos frente a la pujanza de los intransigentes y la eventual resurrección de aquellos nostálgicos del status quo depuesto. La inquietud reside en que, ante esta posible situación, el presidente y los hermanos —que, como el resto de los egipcios, sufrieron durante toda su vida la persecución y la crueldad física y psíquica de una tiranía atroz— queden atrapados en un síndrome de Estocolmo que sepulte no solo las esperanzas de sus compatriotas, sino también la de millones de ciudadanos de los países vecinos que cada vez sienten menos la "primavera" en el considerado nuevo despertar árabe.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.