Cómo Boeing convirtió una nave de 10 hectáreas en un pueblo falso en plena II Guerra Mundial

Tras el bombardeo de Pearl Harbour, los empleados de la compañía se centraron en simular que su nave de ensamblaje era un barrio residencial para protegerse de posibles ataques. Lo consiguieron empleando los métodos del cine: pinturas, decorados y tramoyas

A finales del siglo XVIII, la emperatriz Catalina II de Rusia emprendió un viaje por los territorios de Crimea y la Nueva Rusia, que acababan de anexionarse tras la guerra contra el Imperio Otomano. Técnicamente, el propósito del periplo era familiarizarse con las nuevas regiones conquistadas pero, en realidad, se trataba de impresionar a los aliados de Rusia de cara a una probable nueva guerra contra los otomanos.

Como Catalina no se hacía llamar La Grande a la ligera, lo de impresionar tenía que ser algo serio. El problema es que los terrenos de Crimea, si bien geoestratégicamente suculentos, no eran lo suficientemente voluptuosos para los gustos de la emperatriz porque estaban bastante despoblados.

En estas apareció Grigory Potemkin, a la sazón amante de Catalina, Comandante Jefe del Ejército Imperial y flamante nuevo Gobernador de Crimea y decidió que su cari no iba a pasar vergüenza viendo campos vacíos, así que montó una serie de pueblos de quita y pon a orillas del río Dnieper. Pueblos de madera construidos con casas que eran solo fachada, sin nada dentro. Como grandes decorados.

A medida que la barcaza que transportaba a la Emperatriz y a su séquito se acercaba, los soldados de Potemkin se disfrazaban de campesinos y ocupaban el pueblo. Una vez la barcaza se había alejado, el pueblo se desmontaba y los soldados lo transportaban por piezas a toda prisa, para volver a reconstruirlo río abajo durante la noche. Eso sí, lo montaban con una conformación distinta para simular que era otro pueblo y que la Emperatriz no se diese cuenta del astuto ardid.

En realidad, el ardid era bastante tosco y, a menos que Catalina fuese miope como un piojo, lo más probable es que el tinglado no colase. Por eso, los historiadores modernos ponen en seria duda esta historia. Y sin embargo, sea cierta o no, sirvió para bautizar uno de los fenómenos arquitectónicos y urbanos más peculiares del mundo. Desde el XIX, los pueblos falsos se denominan “pueblos potemkin”.

Los pueblos potemkin son una peculiaridad, pero el caso es que ha habido —y hay— un buen montón de ejemplos a lo largo y ancho del globo. AstaZero, en Suecia, simula ser el neoyorquino Harlem pero solo es una tramoya para estudiar sistemas de seguridad en automóviles; Junction City IV parece una aldea de Oriente Medio, con su mezquita y todo, si no fuese porque está en el desierto de Mojave y se usa para maniobras del Ejército de los Estados Unidos; o el norcoreano Kijong-dong, cuya única función es impresionar a los vecinos de Corea del Sur que lo miren desde el otro lado de la Zona Desmilitarizada.

La característica común de estos pueblos es que juegan con la lógica de la realidad porque no dejan de ser maquetas, pero a escala natural. Es decir, que son maquetas que intentan parecerse a una maqueta lo mínimo posible. Hasta el punto de que es necesario acercarse mucho para darse cuenta de que son un decorado. Por eso, uno de los pueblos potemkin más divertidos fue el que la Boeing construyó durante la Segunda Guerra Mundial en la cubierta de una de sus fábricas más grandes. Porque, como nadie iba a acercarse lo suficiente nunca, no necesitaron respetar la escala 1:1. Lo llamaron Boeing Wonderland.

A mediados de los años treinta, la antigua Planta 1 de Boeing en Seattle comenzó a quedarse pequeña. La compañía estaba creciendo a enorme velocidad, espoleada por la expansión de la aviación internacional y por una Fuerza Aérea que cobraba cada vez mayor importancia dentro del Ejército de los Estados Unidos. Porque Boeing no solo fabricaba aviones comerciales; de sus cadenas de montaje también tenían que salir algunas de las máquinas de guerra más poderosas de los cielos. Por eso, en 1936, Boeing construyó una nueva planta mucho más grande. Lo suficiente como para comenzar a fabricar los B-17 Flying Fortress: las fortalezas volantes.

Tras el estallido de la guerra en Europa, y en vista de una posible intervención de los Estados Unidos, la Planta 2 de Boeing aumentó el ritmo de fabricación de los B-17, a los que añadió los nuevos B-29 Superfortress que, con su superior autonomía y armamento, parecían destinados a dominar el cielo.

Las cosas transcurrieron en un clima de calma tensa durante un par de años hasta que el 7 de diciembre de 1941 ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre (y la del techo de la Planta 2 de Boeing durante un tiempo): la Armada Imperial Japonesa atacó la base naval de Pearl Harbor en Hawái y, acto seguido, los Estados Unidos declararon la guerra a Japón y entraron oficialmente en la Segunda Guerra Mundial.

En realidad, la marina estadounidense ya llevaba unos cuantos meses operando en el teatro del Atlántico Norte, así que la entrada en la guerra estaba bastante cantada. Sin embargo, con lo que los Estados Unidos no contaba era con un ataque en su propio suelo soberano que, además, azuzaba el miedo a que los japoneses llegasen a la Costa Oeste continental. Porque Hawái está en medio del Pacífico pero también está a apenas cinco horas de vuelo de San Francisco, Los Ángeles o Seattle. Y si la aviación nipona era capaz de llegar a California o Washington, era capaz de bombardear las instalaciones de Lockheed en Burbank y de Boeing en Seattle, todos ellos objetivos estratégicos capitales en el devenir de la participación estadounidense en la guerra.

Para intentar evitar la catástrofe, el ejército de los Estados Unidos echó mano de uno de sus activos más importantes: Hollywood. La idea era camuflar las naves donde se fabricaban los aviones y, en el caso específico de Seattle, de su gigantesca Planta 2. Vista desde el aire y con una pista de despegue al lado, la nave de Boeing era una diana demasiado fácil de identificar (y de acertar), así que, durante un frenético mes de 1942, los esfuerzos de los empleados de la compañía se centraron en simular que su nave de ensamblaje no era una nave de ensamblaje sino un inocente barrio residencial. Y qué mejor manera para hacerlo que emplear los sistemas, los medios y los métodos del cine: pinturas, decorados y tramoyas.

Al mando de toda la operación estaba el coronel John F. Ohmer, quien pensó que, puestos a emplear los artilugios de Hollywood, por qué no emplear también a sus profesionales, así que contrató a John Stewart Detlie, diseñador de producción y director de arte en más de veinte películas. Ahora bien, las dimensiones de la empresa a la que se enfrentaba eran mucho mayores que las que había acometido en esos más de veinte filmes. Diez hectáreas, concretamente, que es lo que medía la Planta 2 de Boeing en Seattle.

Con la ayuda de carpinteros, tramoyistas, pintores y decoradores, pero también de muchos empleados de Boeing, Detlie construyó un pueblo potemkin. Un barrio entero de calles y aceras falsas, colinas simuladas con cientos de metros cuadrados de tela de saco, árboles de madera pintados de verde, cercas de cartón, coches de plástico hinchable y un montón de casas que, en realidad, solo eran una cáscara de contrachapado. Todo sobre la cubierta de la Planta 2 porque, al fin y al cabo, los espectadores a quienes iba dirigido el engaño solo iban a mirar el edificio desde el cielo: a 10.000 pies, la altitud de bombardeo de los Mitsubishi Ki-21 pesados de la Fuerza Aérea nipona. Es más, como solo se iba a ver desde arriba, todas esas casas y esos árboles solo respetaban la escala en planta, pero eran sensiblemente más pequeñas en alzado. Casi nada superaba los 2 metros de altura porque nadie es capaz de hacer distinciones tan finas mirando a 3 kilómetros de distancia.

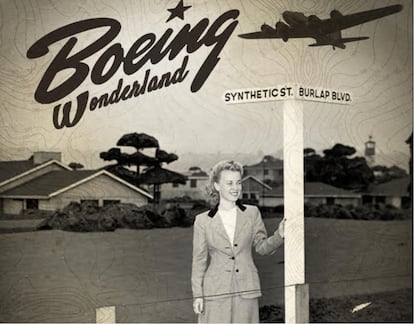

Durante los tres años siguientes, y hasta el fin de la guerra, la Planta 2 permaneció oculta bajo un idílico suburbio de casitas liliputienses de pega. Los trabajadores de la planta estaban tan orgullosos de su tejado que llegaron a poner nombre a las calles falsas con señales que, obviamente, solo ellos eran capaces de leer. Nombres que, por supuesto, hacían referencia a la particular condición del barrio como la calle Sintética o el bulevar Tela de Saco.

Terminó la guerra y la aviación nipona no llegó siquiera a aproximarse a la Costa Oeste, así que el monumental disfraz de la Planta 2 nunca fue testado. Boeing Wonderland se desmanteló en 1946 y, según cuentan algunas crónicas, varios de sus restos, sobre todo los árboles y los coches de cartón, se repartieron entre los empleados que habían trabajado en la planta durante la guerra. Quizá querían un recuerdo de cuando montaron un decorado de Hollywood para engañar a las bombas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.