Vocaciones efímeras

Con 10 años, uno tiene muy claro lo que quiere ser de mayor. Luego, las circunstancias se imponen. Pero, a esas edades, todo se quiere mucho, de verdad y para siempre. Hasta que se deja de querer

De pequeña, quería ser astrónoma. No sé qué salió mal. Pero querer, quería. Hasta lo dejé dicho en mi diario, el 1 de septiembre de 1999: “Hola diario. Espero que no te quejes, te escribo casi todos los días. Hoy no tengo nada que contarte, pero me apetecía escribir. ¿Sabes una cosa, diario? De mayor, quiero ser astrónoma. Ya tengo un libro y un telescopio. Bueno, diario, esto fue corto pero intenso. Adiós”. Todo fue corto e intenso. La vocación también.

Pero entonces, con 10 años, lo tenía tan claro que, efectivamente, mi tía me llevó un día a Coruña y me compró un telescopio en el Corte Inglés de Cuatro Caminos, que era ese lugar donde, antes de la era Amazon, se encontraban todas las cosas que no sabías dónde comprar. También me aprendí el primer párrafo de la definición de astronomía de uno de los tomos de una enciclopedia que había por casa. E hice apuntes de colores en el ordenador a Comic Sans sobre el Sistema Solar. La cosa iba en serio.

En una aldea gallega, contaminación lumínica no hay, así que el mayor enemigo de la observación astronómica era el orballo. Cuando no llovía, por la noche, sacaba el telescopio a la puerta de casa y apuntaba sobre el tejado del vecino, que es donde se apostaba la Luna después de la cena. A veces, veía cráteres en el satélite y estrellas a su alrededor y le ponía nombres a todo. Por si acaso no tenían.

Quería ser astrónoma hasta que dejé de querer. Porque me enteré de que había que estudiar Matemáticas y Física para ver bien las estrellas y porque Concha Blanco, la profesora de Gallego -y magnífica autora de libros infantiles- me dijo que escribía muy bien y que hasta podría ser periodista de mayor. Y se me cruzaron los cables. La astronomía perdió interés y el telescopio acabó en el desván.

De vez en cuando, eso sí, aún apetece mirar al cielo. Como el otro día, cuando Jacinto Antón animaba, en un reportaje en el EL PAÍS, a visitar la exposición del CosmoCaixa sobre el sol: decía que había tiempo para verlo -unos 5.000 millones de años, de hecho-, pero una, procrastinadora como es, decidió adelantarlo y buscar un hueco entre semana para ir a verlo. No vaya a ser que lo vaya dejando y le pille el toro. O el fin del mundo.

Y así, a golpe de martes por la tarde, una lluvia de estrellas cayó sobre las cabezas de la docena de personas que miraban al cielo en el Planetario del CosmoCaixa. Faltaba una hora para la visita guiada por el sol y la proyección Postales de otros mundos se convirtió en la excusa perfecta para actualizar los viejos apuntes en Comic Sans del Sistema Solar: con imágenes reales recogidas por las sondas enviadas en 70 años de exploración espacial, sobrevolamos los inmensos volcanes de Marte y navegamos por los lagos de metano de Titán, una de las lunas de Saturno.

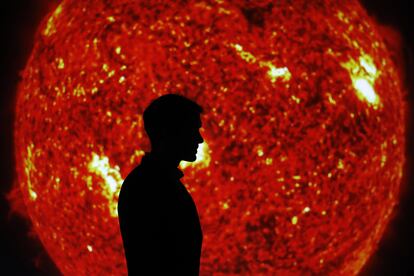

Ya en el Sol, una se percataba nada más entrar que lo de mirar al cielo en la aldea es tradición antigua: sobre una pequeña maqueta del Stonehenge, los rayos del sol se colaban entre las piedras y marcaban los solsticios y los equinoccios de las estaciones. También había en la sala viejos relojes de sol que han servido -y sirven aún, en el atrio de la iglesia de mi pueblo, por ejemplo- para medir el tiempo. Y unas camillas abiertas para sanar con la luz solar a los niños tuberculosos. O neveras terapéuticas para curar las insolaciones, que lo poco gusta, pero lo mucho cansa (y enferma). O unos baños de luz para tratar la anemia que inventó John Harvey Kellog -sí, el de los cereales-. Y decenas de fotografías del Sol, de todas las formas, en distintas longitudes de onda de luz, con sus manchas solares o impoluto. Inmenso siempre. Como la vocación que tuve en 1999 y luego no.

Con 10 años, uno tiene muy claro lo que quiere ser de mayor. Luego, las circunstancias se imponen y uno va siendo consciente también de sus limitaciones, pero, de entrada, está convencido. A esas edades, todo se quiere mucho, de verdad y para siempre. Hasta que se deja de querer. Sin dramatismos tampoco. Simplemente, la vocación se acaba.

Una encuesta de la Fundación Adecco a 1.800 niños de entre cuatro y 16 años reveló que casi el 25% de los chicos querían ser futbolistas y el 22% de las niñas, médicas. También policías, maestros e, incluso, youtubers, ellos; y profesoras, peluqueras o veterinarias, ellas. Ni rastro de la astronomía en el top 5, aunque el estudio, recogido por Europa Press, sí mencionaba que alguno quería “viajar a Marte para descubrir extraterrestres”. Parecido. Aunque aquí servidora limitaba su vocación a la observación astronómica, desde tierra firme, sin levantar los pies del suelo.

A lo mejor, la vida los desvía un poco de sus anhelos infantiles. O no, y resulta que tendremos en unos años una cantera fantástica en el fútbol base para volver pasar de cuartos en el Mundial y un superávit de grandísimas médicas para garantizar el relevo generacional que ahora amenaza al sistema sanitario. Quién sabe.

Quizás, al final, ni siquiera iba yo tampoco tan desencaminada a los 10 años y solo ha cambiado el punto de mira. Porque observar -el mundo, no los astros-; con distancia y perspectiva, aunque el telescopio siga en el desván; con precisión; y escribirlo, en Comic Sans o en una libreta arrugada, es la esencia del periodismo. Ya lo decía en mi diario el 1 de septiembre de 1999: “Me apetecía escribir”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.