Por qué con Franco no se vivía mejor: cuando el Régimen creía que el papel de la mujer era “encontrar a quién someterse”

Pese al revisionismo histórico y el discurso de la extrema derecha, el desmontaje de la legislación de la dictadura ha llevado a España a la época de mayor libertad y progreso

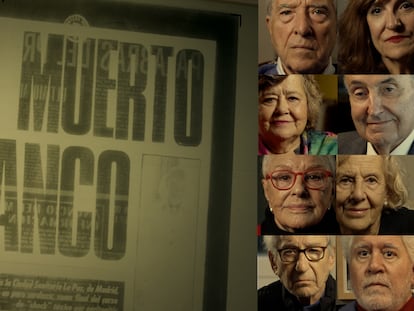

“Si quieres identificar una dictadura, es muy sencillo: Todo lo que no es obligatorio está prohibido”. La frase del periodista Iñaki Gabilondo ilustra con lucidez casi cuatro décadas de franquismo, pero la desmemoria, el desconocimiento y el revisionismo histórico que practica y difunde la extrema derecha han provocado que esa distinción no parezca tan evidente para más de un 21% de la población que considera, según una encuesta reciente del CIS, que esos años fueron “buenos” o “muy buenos” para el país. La idea de que con Franco vivíamos mejor se ha expresado en el Parlamento —“Este es el peor Gobierno en 80 años”, declaró el líder de Vox, Santiago Abascal—, y también fue en la sede de la soberanía nacional donde un diputado —Manuel Mariscal, del mismo partido— se jactó de que “gracias a las redes sociales”, los jóvenes están “descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación”.

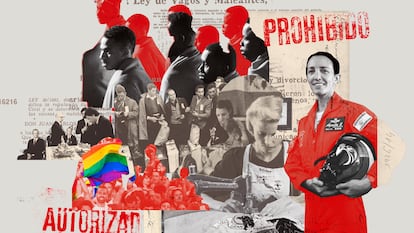

La historiadora Carmina Gustrán, comisionada del Gobierno para la celebración de los 50 años de España en Libertad, el programa estatal relacionado con el aniversario de la muerte de Franco, explica que “todos los actos diseñados [más de un centenar] buscan ampliar el conocimiento sobre la dictadura, su miseria económica y moral” y, al tiempo, festejar la “gran transformación” desde la reconquista de la democracia. “Hemos pasado de ser un país que reprimía, encarcelaba y aplicaba terapias de conversión a los homosexuales, a ser un referente mundial en políticas LGTBIQ+. Hemos pasado de la dote para que las mujeres dejaran sus trabajos al casarse, a altas tasas de empleabilidad femenina, con mujeres ocupando cada vez más puestos de responsabilidad en empresas e instituciones. De ser un país de emigrantes, con miles de personas que salían del país cada año, a ser uno de acogida...”.

Estos son algunos de los hitos de esa gran transformación:

“Hágase la ciega, la sorda y la muda”

“Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadosa”, escribía Antonio Vallejo-Nágera, psiquiatra de cabecera del franquismo, “débese a los frenos que obran sobre ella, pero como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer, entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad”. Amparado en esos estudios que pedían “reformas sociales indispensables para restar adeptos a la causa marxista”, el Régimen se puso manos a la obra en la fabricación de frenos para contener socialmente a las mujeres después de los “excesos” de la República. Como primera medida, “la salud de la raza”, explica el historiador Paul Preston en El holocausto español, “exigía separar a los niños de sus madres rojas” en las cárceles. Las disparatadas teorías eugenésicas de Vallejo-Nágera “se emplearon para justificar el secuestro de niños republicanos” y que no germinara en ellos el peligroso “gen marxista”.

En 1942 se creó el Patronato de Protección a la Mujer para, según el decreto franquista, “apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica”. La llamada Liga Española contra la Pública Inmoralidad; la Sección Femenina; el consultorio de Elena Francis... todo estaba orientado a sepultar los derechos y libertades alcanzados en la República y recluir a las mujeres en cocinas y paritorios. Curiosamente, la única con poder en las instituciones del Régimen, Pilar Primo de Rivera, al frente de la Sección Femenina, y hermana de José Antonio, fundador de Falange, decía cosas como estas: “La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quién someterse”; “Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles”.

En esa reeducación también jugó un papel determinante un consultorio radiofónico ideado como una especie de policía moral que sirvió, durante décadas, para legitimar el franquismo. El libro Las cartas de Elena Francis (Cátedra) recoge cuantiosos ejemplos. A una madre con cuatro hijos que confiesa la infidelidad de su marido, la locutora le aconseja: “Es mucho mejor que se haga la ciega, la sorda y la muda. Procure hacer lo más grato posible su hogar...”. A otra mujer que le habla de las palizas que recibe en presencia de su hija de 10 años, le recomienda: “Sea valiente, no descuide un solo instante su arreglo personal. Y cuando él llegue a casa, esté dispuesta a complacerlo en cuanto le pida...”.

Y la prueba del algodón, el Código Civil y el Código Penal. Con Franco, España volvió a la legislación de 1889. “Artículo 60: ”El marido es el representante de su mujer"; “Artículo 61: ”Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la Ley". Es decir, un sistema de tutela similar al de países como Arabia Saudí o Qatar. Además, en mayo de 1942, el franquismo recuperó el delito de adulterio, pero con diferencias según quien lo cometiera porque, aunque “idéntico en su esencia” era “diverso por la gravedad del daño, mucho mayor en la infidelidad de la esposa”. Así, según el Código Penal, cometía adulterio “la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que está casada, aunque después se declare nulo el matrimonio”. Si el adúltero era el hombre, se hablaba de “amancebamiento”. La mujer era culpable siempre; el hombre, solo si tenía a su amante en la casa conyugal.

En 1958, y gracias a la presión de una abogada falangista, Mercedes Formica, conmocionada por el asesinato a puñaladas de una mujer a manos de su marido, se introdujeron algunas reformas en el Código Civil —los cambios fueron conocidos como “la re-formica”—. Como recuerda el historiador Nicolás Sesma en Ni una, ni grande, ni libre, “se equiparó la consideración jurídica del adulterio y se redujo la unilateralidad en la disposición del patrimonio inmobiliario y el régimen de gananciales. Se mantenía, sin embargo, la necesidad de contar con el permiso del marido para la participación en procedimientos legales, la aceptación de herencias y el ejercicio de la función de albacea”. Ya en 1975, el trabajo incansable de otra jurista, María Telo, favoreció nuevos cambios para que las españolas casadas pudieran abrir cuentas en el banco, trabajar y disponer de su salario sin permiso del marido.

La ley del divorcio se aprobó en 1981. La de igualdad, en 2007 (con la abstención del PP). El 3 de diciembre de 1986 se practicó el primer aborto legal en España —se había despenalizado para algunos supuestos—; en 2010 entró en vigor la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En 2022, la modificación del Código Penal que castiga con prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad a quienes acosen a las mujeres que deciden abortar. Hoy hay más universitarias (56,8%) que universitarios. En el Gobierno de la nación tres son vicepresidentas y ocho, ministras. En los Ejecutivos regionales hay cinco presidentas; en el Congreso, las mujeres son el 44% del hemiciclo. Una bióloga molecular de León, Sara García, astronauta de reserva, investiga sobre nuevos fármacos contra el cáncer. En 2007, una almeriense de 26 años, Rosa María García-Malea, se convirtió en la primera mujer piloto de caza del Ejército...

A la cárcel por homosexual

En 1954, el Régimen franquista incluyó a los homosexuales en la ley de vagos y maleantes, junto a “los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados”. La norma permitía, como “medida de seguridad”, internar a gais en “instituciones especiales, y, en todo caso, con absoluta separación de los demás”. En 1970, cinco años antes de la muerte de Franco, la ley fue sustituida por la de “peligrosidad y rehabilitación social”. La dictadura los consideraba ahora una especie de enfermos a los que había que “curar” y los separaba en “pasivos” o “activos”. Las lesbianas eran enviadas al manicomio. Entre los represaliados del colectivo, Rampova relataba a este periódico a punto de cumplir 50 años: “En la prisión de Barcelona me enviaron a un pabellón de invertidos para menores. Los presos pagaban a los vigilantes para colarse y violarnos. Luego nos pegaban palizas para demostrar que ellos no eran gais. Venían cinco, seis veces al día. A veces hasta ocho. He tenido más violaciones que relaciones consentidas”. Después de la cárcel, llegaba el destierro. De uno a dos años.

El pasado julio se cumplieron 20 años de la entrada en vigor de la ley del matrimonio igualitario. España fue el tercer país del mundo en aprobarlo.

La censura

Ya en 1938, durante la Guerra Civil, el BOE publicó la ley de prensa que estableció un sistema de censura previa “frente al libertinaje democrático”. De acuerdo a la norma, correspondía al “jefe del servicio de prensa de cada provincia”, elegido por el ministro, ”ejercer la censura de acuerdo con las orientaciones que se le dicten". El Ministerio podía “castigar gubernativamente todo escrito que tienda, directa o indirectamente, a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles”. Los mecanismos se fueron perfeccionando para que en España nadie leyera, oyese o viese algo que no fuera del gusto de las autoridades franquistas.

En 1966, siendo ministro de información Manuel Fraga, se aprobó una nueva ley de prensa que pretendía ser más aperturista, lo que no impidió cierres de periódicos como el diario Madrid. Dos años después de la muerte de Franco un decreto estableció: “La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones por medio de impresos gráficos o sonoros no tendrá más limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general”.

Recientemente, sin embargo, en Ayuntamientos gobernados por el PP y Vox se han producido episodios de censura, como la cancelación en Briviesca (Burgos) de la obra El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, que narra, precisamente, la historia de un maestro republicano, Antonio Benaiges, torturado, fusilado y arrojado a una fosa común en 1936.

De emisor a receptor de emigrantes

Una de las charlas del programa España en libertad, titulada Del milagro a la realidad: dictadura, transición y democracia desde la historia económica, desmontó varios mitos alrededor de Franco. “Los países de la Europa Occidental”, explicó Vicente Pinilla, catedrático de historia económica, “tardaron cinco años en recuperar el PIB per cápita previo a la guerra. A España le costó 17″.“En 1975, el gasto público suponía el 11,7% del PIB mientras que la media europea estaba entre el 40% y el 50%”, añadió. Margarita Vilar, doctora en Economía, recordó que en los años sesenta, un trabajador de la misma industria, cualificación y cargo “ganaba tres veces más en Suiza y dos veces más en Alemania” y explicó cómo la ley de bases de seguridad Social, que entró en vigor en enero de 1967 y por la que algunos atribuyen falsamente a Franco la creación del Estado del bienestar, no tenía “nada que ver con las medidas que se aprobaron en democracia para reducir la desigualdad y tratar de cubrir universalmente a la población”. “En aquella ley”, aclaró, “el coste de pago era mucho mayor para el asalariado que para los empresarios”.

Paula Rodríguez, doctora en Economía, se refirió a los engañosos datos de paro durante el franquismo “a costa de expulsar del mercado de trabajo a las mujeres [solo los hombres cuyas esposas no trabajaran fuera de casa podían acceder al llamado subsidio familiar] y por la emigración española”. Después de la primera etapa del exilio, que supuso una mutilación cultural e intelectual (Luis Buñuel, Rafael Alberti, Federica Montseny, Clara Campoamor...), aproximadamente dos millones de españoles abandonaron el país entre 1960 y 1975. La emigración, como recuerda Arturo Lezcano en El país invisible (Libros del KO) fue una especie de Plan Marshall privado [del real España fue excluida por su régimen político]. La dictadura, que en 1941 había llegado a prohibir la emigración por decreto, luego agradeció la generosa aportación de sus remesas.

Sobre la supuesta inteligencia económica de Franco, una anécdota: a principios de los cuarenta fue estafado por un austriaco, Albert Edward Wladimir Fülek Edler von Wittinghausen, que le convenció de que tenía la fórmula para convertir agua, extractos de plantas y otros ingredientes secretos en un combustible superior a la gasolina, la fikelina, como la llamaba cariñosamente el dictador. En su biografía, Paul Preston relata que Franco se apresuró a anunciar que España sería autosuficiente en energía y un país rico exportador de petróleo. Ignacio Martínez de Pisón explica en El estafador que engañó a Franco que la primera ley de protección de la industria nacional durante la dictadura fue precisamente para favorecer el desarrollo de la fikelina, incluyendo la expropiación de unos terrenos a las afueras de Madrid para instalar una fábrica y la construcción de unos tanques subterráneos para almacenar la nueva pócima. Descubierto el engaño, el timador fue encarcelado discretamente y en 1946, deportado a Alemania.

“La dictadura”, resume la historiadora Carmina Gustrán, “fue especialista en tergiversar la realidad. Franco celebró en 1964 sus ’25 años de paz’ cuando lo que se había sufrido en España desde 1939 era fundamentalmente unas políticas de la venganza por las que los franquistas sistemáticamente encarcelaron, asesinaron y robaron a los republicanos y sus familias. Presumió de desarrollo económico sin hablar de los altísimos costes sociales, ni del éxodo rural, ni de las remesas de los emigrantes; ni de la construcción sin planificación en la costa, ni de los barrios de chabolas a las afueras de grandes ciudades sin agua, luz, alcantarillado, escuelas o transporte público”. La historiadora pone un ejemplo más de “los bulos que se repiten de un modo sistemático y con fines políticos”: “Los proyectos de pantanos no son una invención del franquismo. La II República ya tenía un Plan Nacional de Obras Hidráulicas en 1933, promovido por Indalecio Prieto. Franco continuó con el desarrollo de infraestructuras que ya estaban planificadas y para ello utilizó, en muchos casos, mano de obra esclava, de presos mayoritariamente políticos. En la construcción de pantanos, además, se enriquecieron las grandes empresas vinculadas al régimen con prácticas profundamente corruptas y el uso de esa mano de obra esclava”. “El franquismo”, concluye, “fue una máquina de crear infelicidad”.

Hoy, España es un país receptor de emigrantes. Este año ha superado el millón de afiliados latinoamericanos a la Seguridad Social de un total de 21,8 millones de cotizantes. El diario británico Financial Times acaba de describir la economía del país como “la de mayor crecimiento de Europa y una de las más sólidas del mundo desarrollado”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma