Los canarios que ‘conquistaron’ América

Cientos de miles de isleños llenaron buques y veleros para buscar una vida mejor en Venezuela, Cuba o Argentina, en unos viajes cuyas penurias recuerdan a las que hoy relatan los migrantes africanos

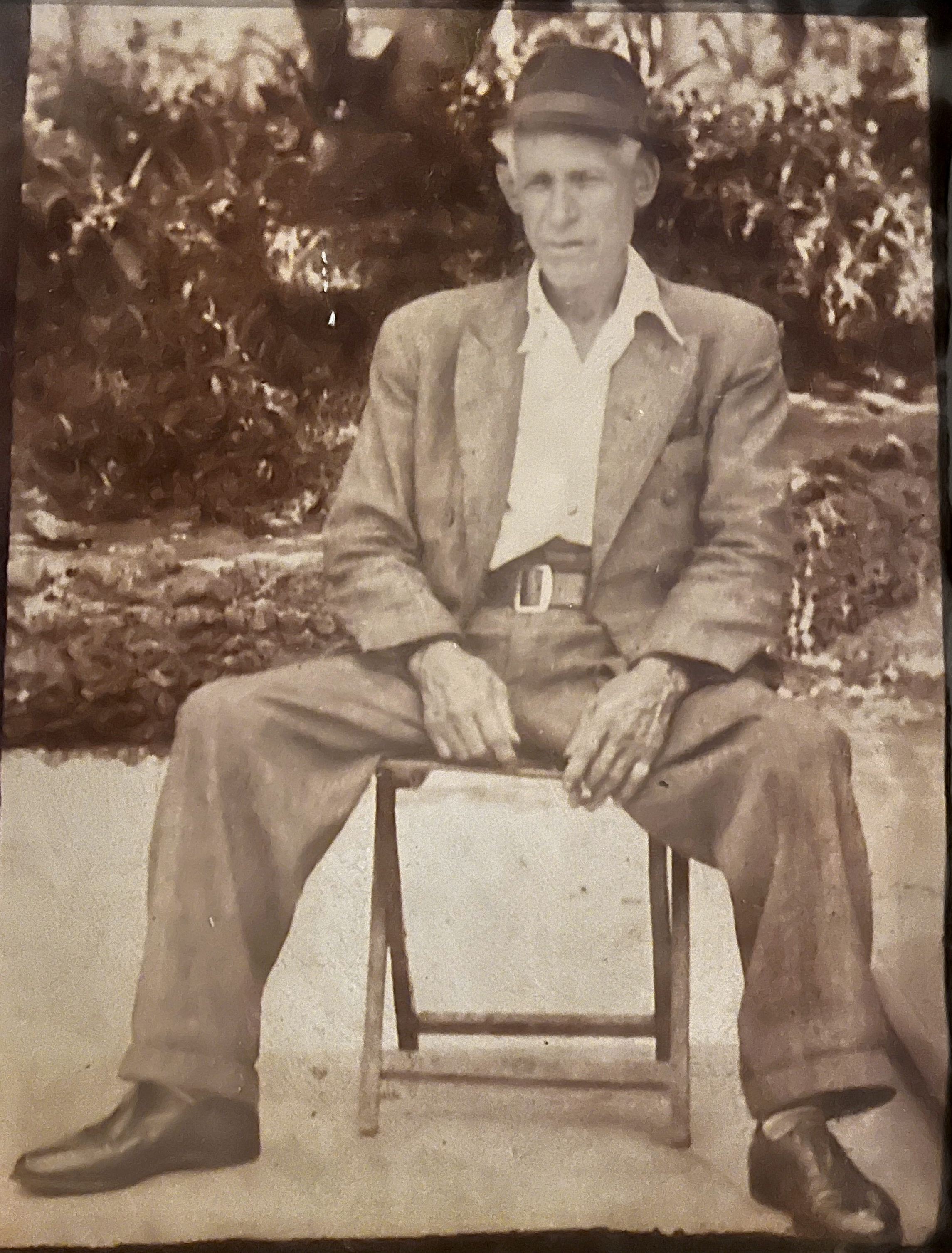

Cada día, al levantarse, el anciano mira el mar desde el porche de su casa. Es el mar al que se lanzó cuando apenas era un crío muerto de miedo, el mar que siempre le recordará quién es y de dónde vino. El anciano se llama Anastasio Barreto. Nació en Lanzarote en 1936, nada más comenzar la Guerra Civil española. Su madre era ama de casa, su padre tenía un camello, su medio de transporte para todo, la única fuente de ingresos para sacar adelante a dos hijos pequeños. “Vivíamos desconsolados, todo era miseria. Hambre no pasábamos, pero comida para elegir no teníamos”, recuerda el hombre en el pueblo costero de Punta Mujeres, en la isla que lo vio nacer. Su relato de la travesía que lo llevó a América cuando aún era un chaval no dista tanto de los que hacen ahora, en el siglo XXI, los migrantes que llegan a Canarias desde el continente africano.

Como cientos de miles de canarios dependientes de un campo seco, el padre de Anastasio terminó emigrando. Ya se había marchado en otras ocasiones, trabajaba en las cosechas del maíz y regresaba a los pocos meses, pero esa vez no fue así. En Argentina se partía la espalda para mandar unas pocas monedas a la isla. Se sentía solo y cansado y en cada carta que enviaba a su mujer preguntaba por el niño, que por aquel entonces contaba 13 años. “¿Y Anastasio qué? ¿Creció o no?”. No era una pregunta fácil de responder para una madre analfabeta, así que la mujer sacó un hilo, llamó a su hijo y lo midió de pies a cabeza. “Metió el hilo en un sobre y lo envió para Argentina”, cuenta Anastasio mientras sorbe un café. “Bueno, bueno, bueno, entonces ya está bueno para trabajar. Mándamelo”, respondió el padre en la siguiente carta.

El 13 de diciembre de 1951, a los dos años de ver partir a su padre, Anastasio se dirigió al puerto de Las Palmas para realizar una travesía de 14 días. Llevaba un maletín en cada mano. Tenía 15 años. “Me gustaría convervar una foto de ese momento”, suspira. Su billete costó 860 pesetas, “una fortuna”, el equivalente entonces a tres meses de labranza de sol a sol. “La gente escapaba de una manera u otra, pero no todos podían, ¿eh? No todos tenían el dinero o una familia que les ayudase”.

Aquel chico se hacinó con otras 300 personas en la bodega de un barco de guerra reconvertido en buque de emigrantes. Un único baño para todos, agua salada para ducharse, una Navidad solo en alta mar, arrinconado en el espacio reservado para los canarios. Estuvo dos semanas palpándose el bolsillo para comprobar que sus únicas cinco pesetas seguían ahí. “Vivimos calamidades. Teníamos miedo. ¡Qué pena! Con solo 15 años… ¿qué experiencia tenía? Nunca había salido de Lanzarote, ni siquiera sabía comer con cuchillo y tenedor. Yo era un pedazo de carne con ojos”, recuerda.

Anastasio desembarcó en un puerto en el que le esperaba un padre al que apenas conocía. Lo llevó a desayunar y, en seguida, al lugar de trabajo. Se detiene en los detalles cuando habla de su cama, que tuvo que construir esa misma noche: unas hileras de ladrillo como patas, una plancha de zinc como somier y tres sacos llenos de paja de colchón. “La pobreza hace la inteligencia”, bromea.

Padre e hijo trabajaron durante años en un horno de ladrillos en Buenos Aires, aunque Anastasio asegura que la vida de su madre y su hermana pequeña apenas mejoró: ellos podían enviar muy poco dinero. Eran inmigrantes y pobres, compartían una pequeña habitación sin luz eléctrica. Y echaba de menos su pueblo, ver películas, las chicas… A los 20 espabiló, se asoció con otros extranjeros para montar una cooperativa y comenzó a criar gallinas y conejos, a ganar algo más. Conoció a Maruja, con la que tuvo dos hijas y un hijo, y perdió a su padre, asesinado en un atraco. Y 17 años después de marcharse de Lanzarote, coincidiendo con la llegada del hombre a la Luna, volvió a embarcarse para reencontrarse con su madre. “Ya no la conocía, se me había olvidado hasta su voz. Habíamos cambiado. Pero fue uno de los viajes más bonitos que yo me hice, sin despreciar ninguno”, afirma.

Anastasio dejó Argentina definitivamente en 1990 y se hizo taxista. “Había un problema económico bastante gordo, el dinero valía cada vez menos y el que no tenía un poquito de noción se quedaba sin nada”. Allí dejó a sus hijos, a Maruja —convertida ya en su exesposa— y volvió a ser un inmigrante de casi 60 años, de vuelta en España.

No hay registros del número exacto de canarios que, desde el siglo XV, dejaron las islas en busca de un futuro más próspero en América Latina, sobre todo en Venezuela, Cuba y Uruguay, donde canario pasó a ser sinónimo de campesino. En un cálculo muy conservador, Manuel Hernández, catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, cifra en al menos medio millón el número de isleños que emigraron en el siglo XX, un 30% de la población de la época aproximadamente. Gallegos, canarios y asturianos se convirtieron en la diáspora española más numerosa allende los mares. “En Canarias es imposible encontrar una familia que no tenga parientes en Cuba y Venezuela”, asegura. Emigraban sobre todo por la pobreza, pero también por la dictadura franquista, que no solo trajo represión sino una etapa de autarquía y la consecuente debacle económica en un archipiélago que dependía del comercio con el exterior.

A diferencia de otras migraciones de españoles, y aunque los buques iban cargados de hombres, el éxodo canario era familiar: muchas mujeres y niños se aventuraban en la huida. La mayoría, entre el 60% y el 70%, acababa retornando a casa, señala el historiador. Se embarcaban de forma legal, con un contrato de trabajo en origen o porque un familiar les reclamaba, tal como hizo Anastasio, pero también lo hacían en barcos de vela que pasaban hasta 80 días en alta mar a merced de los vientos alisios.

Hernández calcula que, entre 1948 y 1952, al menos 12.000 canarios viajaron rumbo a Venezuela en pateras con velas. “Al principio fueron bien recibidos. Pero en noviembre de 1948 se produce un golpe de Estado militar en Venezuela y ese país empieza a considerar comunistas a todos los emigrantes españoles, aunque la mayoría fuesen emigrantes económicos”, explica. Cuando llegaban, les metían en una especie de campo de concentración en la isla-prisión de Guasina, en el corazón de la selva, en la desembocadura del Orinoco. “Era un auténtico infierno”, escribe Hernández en sus publicaciones. Los canarios, no obstante, siguieron llegando. Al final, Venezuela alcanzó un acuerdo con Franco porque “el régimen no quería comunistas, pero necesitaba mano de obra”, remarca el catedrático.

Un barco a merced de los alisios, armas y canibalismo

No queda mucha gente que pueda contar estos viajes clandestinos en primera persona. La mayoría de sus protagonistas murieron, aunque sus nietos y sobrinos siguen alimentando las leyendas de sus travesías. Algunos de ellos lo hicieron la semana pasada en la Muestra de Cine de Lanzarote, que dedicó la edición de este año, marcado por la llegada récord de cayucos desde África, a la emigración.

Domingo Corujo, uno de los emigrantes canarios ilustres por su invención de la guitarra de cola, cuenta a sus 78 años el viaje clandestino de su tío Pedro Corujo, allá por los años 50: “La gente se iba con barcos que hacían aquí, que compraban entre todos. El de mi tío era para 14 y se metieron 42″.

Los emigrantes, gallegos y canarios sobre todo, compraban embarcaciones de pesca destartaladas y ponían al timón a capitanes de dudosa pericia. Muchos pasajeros no tenían cómo pagar su parte y acababan malvendiendo sus casas o tierras para marcharse. Quien ni eso tenía se colaba como polizón en los transatlánticos que hacían escala en las islas. Una vez despistada la Guardia Civil, el velero les esperaba mar adentro en el sur de la isla y tenían que remar en pequeñas barcas hasta llegar a él. En el barco de Corujo se les coló un hombre armado, que sacó su revólver para meterse a la fuerza. “Aquí está mi salvoconducto”, les dijo, apuntando con el arma. Son relatos muy similares a los que cuentan los senegaleses que han llegado a las islas Canarias en los últimos meses.

Los vientos alisios, capaces de soplar un barco sin motor hasta el Caribe, también son traicioneros: cuando paran, no hay forma de avanzar. Corujo y los otros se vieron sorprendidos por la calma chicha y allí se quedaron, estancados en mitad del Atlántico. “Con las velas tontas, aquello no se movía. Se les acabó la comida y el agua. La situación llegó a un punto casi inconfesable”. Su sobrino cuenta que los tripulantes decidieron echar a suertes a quién debían matar para comérselo.

No es la única referencia al canibalismo en las travesías de los canarios. Existen casos documentados en los viajes a Uruguay del siglo XIX, según el catedrático Hernández. Un buque inglés evitó el trágico desenlace en aquel barco. El hombre del revólver, el único que sabía inglés, pidió víveres y quiso saber a cuánto estaban de Venezuela. “Imagínese qué pensarían los ingleses cuando les preguntaron en mitad del océano si Venezuela estaba próxima o no”, se burla Domingo Corujo. Lo estaba, aunque tardaron otros tres días en llegar.

El propio Domingo Corujo también emigró a Venezuela. Fue a los 17 años, en un barco regular y junto a toda su familia. No eran pobres, buscaban “abrir nuevos horizontes”. Este guitarrista, que pasó 22 años fuera de su isla, lamenta las opiniones vertidas en la actualidad “por algunos políticos” sobre la inmigración. “Usted no sabe ni se imagina qué es tener el estómago vacío. Uno es capaz de morder cualquier cosa con los dientes que le quedan para llevarse algo a la boca. No opine usted así tan libremente”, les dice. A pesar de las semejanzas, él ve diferencias entre la emigración de su época y la de ahora. Sobre todo porque entonces quienes se marchaban prosperaban. Asegura que a ellos no solo se les recibía con los brazos abiertos en el campo sino también en el ámbito cultural o en las universidades. Lo que ve ahora es otra cosa: “Europa no es tan generosa como Sudamérica”, zanja.

Anastasio Barreto guarda silencio y se apoya sobre el hule con migas de la comida. Observa cómo el mar golpea las rocas negras de la orilla. Siempre será un inmigrante, aunque le cueste identificarse con los que hoy desembarcan en la isla, en ocasiones a pocos metros de su casa.

— Es distinto, nosotros íbamos con todo legal, con contrato —dice.

— Pero usted mismo conoce muchos casos de gente que se fue en veleros ilegales… Cuando ve a estos chavales, ¿no se identifica con ellos?

— Sí, eso es igual. Como cuando estábamos nosotros aquí, todo era miseria y escapamos. Éramos luchadores e íbamos a trabajar. La gente no le da valor ninguno a ese pasado.

La huida clandestina de Ramón Robayna del régimen de Franco

La familia de Ramón Robayna supo que había emigrado a Venezuela en un velero fantasma cuando su mujer, con todas sus cosas en la puerta de casa, alertó a sus hijos de que había perdido su hogar. Corría 1949 y Robayna, un opositor férreo de la dictadura, había decidido huir porque pasaba más tiempo en prisión que en la calle. El hombre, en su ansia de libertad, decidió vender la vivienda familiar para comprar el pasaje en un velero que le llevaría clandestinamente a Venezuela.

La aventura de Robayna está recogida en Historia de la emigración clandestina a Venezuela, de José Ferrera y en la memoria de su nieta Pacuca, que pasa las tardes sentada en un banco del centro de Arrecife. El asunto le incomoda porque no le gusta hablar de política y, con los años, ha ido enterrando ese episodio familiar. “Mi abuelo era muy rojo”, resume. El sueño de Robayna se pinchó rápido y, poco después de llegar a Venezuela, volvió a ser encarcelado. Acabó siendo liberado en 1950 gracias a una de sus hijas que se lo trajo de vuelta. Murió 10 años después.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.