Volveremos a llenar las calles

Fantaseamos con el silencio de las ciudades y los museos vacíos. Está por ver si, cuando todo esto pase, habrá cambiado nuestra manera de visitarlos

Quisiéramos huir como Filomena, encerrarnos como Beckett, fotografiar las calles como Atget, pero no somos uno de los protagonistas del Decamerón, ni uno de los mejores escritores del siglo XX, tampoco el último fotógrafo del viejo París. Somos los herederos del tiempo que nos dejaron, que hemos convertido en nuestro. En cambio, tenemos algo en común con ellos: la catástrofe nos ha obligado a vaciar durante semanas las calles, a dejarlas sin nosotros. El personaje de la obra de Giovanni Boccaccio vivió la peste que asoló Europa en el siglo XIV, y huyó de Florencia; Samuel Beckett, escapando de los nazis, se escondió en el Rosellón, donde escribió Watt; Eugène Atget encontró en la capital francesa los resquicios de la humanidad que venía a saludar por última vez.

Quisiéramos ser ellos porque querríamos pasar este confinamiento en un lugar mejor, casi siempre inexistente, imaginado. Querríamos encontrar una buena idea entre las cuatro paredes de nuestra casa, escribir, dibujar, bailar, burlar la cuarentena para fotografiar todos los rincones de la cotidianidad que tanto extrañamos. En cualquier caso, querríamos seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, dar sentido a nuestra existencia. Por eso, quizá, día tras día, la mayoría llenamos de información el único lugar que nos es dado para distraernos y no sentir que, verdaderamente, tras esto algo debe cambiar. Miramos lo único que podemos mirar, además de las vistas desde nuestra ventana (en el mejor de los casos), para seguir encontrando en los demás lo que nos falta de nosotros. Que ahora las redes sociales echen humo, que se acumulen en ellas las fotografías de tiempos mejores, de viajes soñados, de playas abarrotadas, solo nos indica que seguimos haciendo lo mismo, consumiendo en masa, como habíamos hecho hasta ahora con las ciudades que desde hace días observamos desde casa o a través de una pantalla.

Tal vez era este el destino del turismo masivo, de las innumerables fotos de los lugares que creemos conmemorar, guardarlas para un momento peor y tener la ilusión de seguir estando allí. Fantaseamos con el silencio de las ciudades que tanto nos han fascinado, con la idea de ser los únicos que llenan sus calles, pero también identificamos que algo hemos hecho mal cuando pensamos en las escaleras del puente de Rialto de Venecia sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, respiran aliviadas.

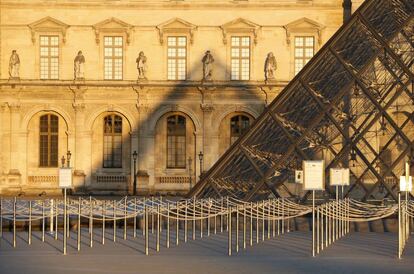

Podríamos imaginar a la Proserpina de Juan de Bolonia en la plaza de la Señoría de Florencia liberándose de su rapto para descansar, a Cibeles bajándose de su carro mientras sus leones van a encontrarse con los de la puerta del Congreso de los Diputados, en Madrid. Podríamos imaginar muchas cosas, todo lo que han estado haciendo las calles sin nosotros porque ellas han seguido allí, prácticamente vacías. ¿Qué pasará después? ¿Qué nos encontraremos cuando, por fin, todo haya salido bien, y podamos volver a viajar al destino deseado? ¿Habrá descansado lo suficiente la cúpula del Duomo de Florencia o habrá desaparecido? ¿Estarán bailando, por fin, las bailarinas de Edgar Degas en el madrileño Museo Thyssen-Bornemisza? ¿Habrá llegado la novena musa a la Sala de las Musas del Prado? ¿Volverán los pasillos del Louvre a vernos llegar ante la escalinata de la Victoria alada de Samotracia o habrá vuelto esta escultura a la isla del Egeo donde la encontraron?

En el Museo de Bellas Artes de Bélgica, en Bruselas, existe una plaza que aún hoy acoge a una persona. Se trata de la plaza que pintó en 1913 Giorgio de Chirico en The Melancholy of a Beautiful Day, y que hace semanas que no recibe a ningún visitante ni a nadie que se pregunte por el significado de la estatua que cierra la composición del pintor italiano. Todavía tendrá que esperar para ser interpelado, pero llegará el momento en el que podamos volver a ese lugar, a esa plaza y a todas las demás. Podremos volver a los pasillos de los museos cuyas obras hoy se preguntan dónde estamos, podremos volver a darles a las ciudades la existencia a la que las teníamos acostumbradas, pero ese día requerirá de nosotros algo nuevo.

No podremos volver a viajar hasta haber entendido la habitación que dejamos atrás, no podremos volver a llenar las calles hasta entender cuál es realmente ese tiempo que hemos convertido en nuestro. Al menos entender que si una imagen de la plaza de San Marcos atravesada por una sola persona nos conmueve más que la plaza vacía es porque en aquel que cruza inmune uno de los símbolos venecianos por excelencia reside la parte de nosotros que quiere volver a verla, o contemplarla como si fuera la primera vez, pero para eso la ciudad italiana debe seguir existiendo. Eso es lo que estará en juego cuando todo esto pase, mirar a nuestro pasado antes de emprender el camino a tierras lejanas.

Tras su encierro, Filomena volvió a la Florencia en la que estaba surgiendo el Renacimiento y Beckett escribió Esperando a Godot en el París de la Torre Eiffel que Atget jamás fotografió. Antes de volver a llenar las calles, de seguir compartiendo en Internet nuestra experiencia más inmediata, podríamos emular al fotógrafo francés, borrar las fotos de aquel viaje, de aquella torre que se construyó en 1889, para imaginar cómo sería verla por primera vez. Si las calles hoy nos echan de menos es porque hubo un tiempo mejor en el que les dimos sentido. Tendremos que decidir si ese tiempo era el inmediatamente anterior a que nos obligaran a encerrarnos para pensarlo.

Despertaremos, como la Ariadna dormida del cuadro de De Chirico, volveremos a atravesar San Marcos, pero antes habremos debido aprender nuevamente los primeros pasos.

Ada Naval es historiadora del arte.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.