Érase una vez Bután

La tranquila vida de Timbu, la capital. Una naturaleza desbordante rumbo al Paso de Dochula. Y la imprescindible, y algo exigente, caminata hasta el Nido del Tigre. Viaje por el pequeño reino del Himalaya que mide su riqueza por la felicidad de sus habitantes

El avión sobrevuela el Himalaya y hace un último requiebro a la cordillera antes de descender sobre un valle para aterrizar en el pequeño aeropuerto de Paro, la única ciudad de Bután que cuenta con conexiones aéreas internacionales. El primer contacto con este pequeño reino cuya riqueza no se mide por los datos macroeconómicos del producto interior bruto, sino por la felicidad de sus algo menos de 800.000 habitantes, no defrauda.

La mayoría de los empleados del aeródromo visten el traje típico (los hombres, el batín hasta las rodillas llamado go, y las mujeres, la kira, con su multicolor falda entallada con chaqueta corta), sobre el que se han puesto el chaleco reflectante reglamentario. La terminal, levantada al estilo tradicional de Bután, es una acogedora construcción a la que se dirigen con paso rápido los viajeros para adentrarse en este país de cuento y con una extensión menor a la de Extremadura. Son prisas lógicas si tenemos en cuenta que llegar hasta aquí no es fácil ni tampoco barato: los vuelos son escasos y las autoridades exigen a cada viajero el pago de una cuota diaria de hasta 250 dólares (227 euros) en temporada alta, además de atenerse a un programa cerrado. Bután, elegido por la editorial Lonely Planet como el país que hay que descubrir en 2020, no es lugar para mochileros ni para la improvisación.

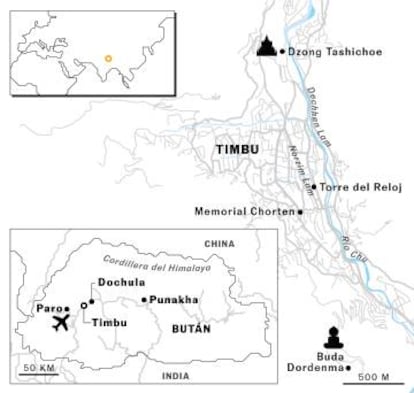

Tampoco lo es para las prisas. Las mil y una curvas de la carretera que discurre entre Paro y Timbu, la capital, alargan un trayecto de 30 kilómetros a casi una hora de coche. No importa, porque el paisaje compensa con creces la lentitud del traslado. El estrecho valle se acurruca flanqueado por empinadas montañas que se elevan cubiertas de árboles. Banderas de oración budista lanzan sus multicolores plegarias desde cualquier rincón. Y esporádicas construcciones, siempre erigidas al modo tradicional, exhiben con orgullo en sus fachadas dibujos que representan tigres, dragones y símbolos religiosos. Así hasta llegar a la capital, una coqueta ciudad que se extiende a ambos lados del río Chu en el escaso espacio que le permiten el embravecido caudal y las cumbres que la custodian.

Para un europeo, Timbu no pasa de ser una ciudad de provincias pequeña con poco más de 100.000 habitantes. No hay grandes avenidas ni altos edificios. Su calle principal, Norzim Lam, es un buen ejemplo de ello. Los comercios a un lado y otro no deslumbran con luces ni escaparates rebosantes, y el semáforo que regula el tráfico en su principal cruce es un policía que muestra su destreza en dar paso o frenar automóviles con movimientos dignos de Michael Jackson. Tampoco se encuentran locales de cadenas multinacionales de comida rápida. Aquí el plato más típico es el mo mo —empanadillas asiáticas cocidas rellenas de carne o verdura—, y si se echa de menos una hamburguesa, nada como la de carne de yak. Para beber una cerveza vale cualquiera de las marcas locales, muchas de las cuales presumen en sus etiquetas de ser artesanales o estar hechas de arroz rojo.

En un país en el que no hubo tele hasta 1999, el tiro con arco es la gran afición

Timbu es de esos lugares que se pasean sin rumbo. Su gran monumento es el dzong Tashichoe, antiguo monasterio budista fortificado que ahora sirve como centro político de este país asiático que tuvo su primera Constitución en julio de 2008. La mole blanca rematada por tejados de color rojo y dorado destaca sobre una ciudad en la que la sencillez manda, como en el resto del país. En Bután, y sobre todo en la capital, nada es pretencioso. Su mejor ejemplo es la Torre del Reloj, en la plaza más céntrica de la ciudad. Si se hace caso a los mapas, que la marcan como punto de referencia, uno espera encontrar una solemne construcción. Nada más lejos de la realidad. Un esbelto pilar de apenas 15 metros de alto, con dragones labrados en sus cuatro caras, sustenta un reloj que se limita a marcar la hora sin aspavientos innecesarios. Lo mismo ocurre con el Memorial Chorten (una estupa budista) o sus dos grandes museos: el dedicado a los textiles artesanales y el que refleja el modo de vida de los butaneses. Basta menos de una hora en cada uno para visitarlos al detalle. Solo los 100 metros de altura de la estatua del buda Dordenma, levantada a comienzos de este siglo a golpe de los dólares de un magnate de Singapur en una de las montañas que rodean Timbu, parece empeñada en llamar la atención con sus dimensiones y su color dorado. Aunque, más que el tamaño, son los miles de pequeños budas de su interior lo que realmente deslumbra.

Como en toda capital de cuento que se precie, aquí manda la tradición. La del sábado es ir al mercado cubierto, en el que se suceden humildes puestos de verduras, arroz, carne, pescado seco y guindillas, muchas guindillas. Eso sí, sin alborotos ni llamadas al consumo. También ir al principal estadio deportivo, que en este caso no es el de fútbol. En Bután el deporte rey es el tiro con arco y sus habitantes convierten las competiciones oficiales o de amiguetes en todo un espectáculo. Los arcos de madera han dejado paso en la mayoría de los casos a modernos modelos hechos de fibra, que permiten lanzar las flechas más lejos y con más precisión, pero la vestimenta sigue siendo el tradicional go, y las normas, las de siempre: se puede intentar distraer al rival cuando se dispone a disparar y cada acierto en la pequeña diana se festeja con grandes alharacas. En un país en el que la televisión estuvo prohibida hasta 1999 y aún hoy tiene una oferta muy limitada, esta sencilla y medieval actividad sigue siendo la principal distracción.

Salir de Timbu es volver a enfrentarse a carreteras sinuosas que ascienden por empinadas laderas cubiertas de árboles. Hacia el este, rumbo a Punakha, la que fuera capital hasta la mitad del siglo pasado, el camino se eleva a 3.100 metros de altitud. El Paso de Dochula, en el punto más alto del trayecto, es a la vez lugar de peregrinación y mirador hacia las cumbres del Himalaya… siempre y cuando las nubes no se empeñen en cubrir todo el lugar hasta darle un aspecto fantasmagórico. Allí se levantan 108 estupas en recuerdo de las víctimas de una de las pocas guerras modernas en las que se vio involucrado el país. Fue en 2003, y el Ejército butanés, comandado por su rey según recalcan los lugareños, rechazó el intento de rebelión de las regiones del sur. Cada uno de esos pequeños monumentos religiosos se erigió en recuerdo de una de las víctimas mortales del conflicto, fuera de un bando o de otro, con la sencillez que exige el budismo, cuyo mantra Om mani padme hum repiten los peregrinos mientras los rodean siempre en el sentido de las agujas del reloj. A pocos metros, en lo alto de una loma, se levanta el Druk Wangyal Lhakhang, un templo construido en recuerdo de aquella guerra. En su interior, junto a la omnipresente y colorista escenografía budista, existe una capilla a la que solo pueden acceder los hombres y en la que se veneran como objeto de paz parte de los útiles de guerra utilizados en aquel conflicto. Una excepción en un país que parece huir, precisamente, de los alardes.

Superado el Paso de Dochula, la carretera desciende rodeada de un paisaje en el que la naturaleza se muestra intacta. Solo las banderas de oración que cuelgan los devotos budistas en los sitios más insospechados rompen, con sus cinco colores, el omnipresente verde de los árboles. A veces, unas sencillas construcciones techadas de madera cobijan a mujeres que venden a los pocos que pasan por allí los productos del campo: pequeñas manzanas, verduras, cereales… Unos 70 kilómetros después de salir de Timbu, al dar la vuelta a la enésima curva del camino, y sobre un valle repleto de campos de arroz, se divisa lo que parece una pequeña población.

En realidad, es un grupo de casas levantado alrededor del Chimi Lhakhang, un monasterio construido en 1499 por el que pasó el lama Drukpa Kunley, un monje budista conocido como El Loco Divino por su afición al vino, a satisfacer sexualmente a las mujeres y a lucir en público su miembro viril. Pese a estos alardes tan poco espirituales, los butaneses le profesan una gran devoción. El templo, por el que corretean niños-monjes vestidos con las túnicas color azafrán, es pequeño y humilde. En una esquina, a un lado de las multicolores estatuas de Buda, hay un sencillo álbum que contiene decenas de fotos de devotos del país y del extranjero que sonríen con bebés en sus brazos. Son la fotogénica demostración de que el templo es destino obligado para aquellos a los que la fertilidad les es esquiva y ponen todas sus esperanzas en la singular intercesión del Loco Divino. Para recalcar esa fama, la población ha convertido los falos hechos de madera en su principal souvenir. Los hay de todos los tamaños y colores. Incluso con alas o con un balón sobre el glande. Además, buena parte de las puertas de las viviendas —no solo aquí, sino también en muchos otros lugares del país— están decoradas con penes virtuosamente dibujados en plena eyaculación. “Espantan a los malos espíritus y atraen la fertilidad”, asegura Dorji, un joven butanés que combina el traje tradicional con unas gafas de espejo a la última moda occidental.

Punakha no está lejos. Sus casas se esparcen por el valle empeñándose en ocultar que integran la segunda ciudad más importante de Bután. Sin embargo, su rotundo dzong recuerda que allí estuvo una vez el poder religioso y político. Enclavado en la intersección de los ríos Pho Chu y Mo Chu, los altos y gruesos muros blancos del monasterio fortaleza intimidan. Para llegar a él hay que cruzar un puente techado y, más adelante, ascender una empinada escalera que da paso a un sinfín de pinturas murales de mil y un colores que representan escenas budistas con sus cielos e infiernos. Los patios están flanqueados por corredores sustentados por labrados pilares. Y los inmaculados y altos muros solo son rotos por elevadas ventanas y puertas majestuosas con marcos profusamente decorados. Al fondo se abre el templo, con sus esculturas doradas y las pinturas que, como en un cómic, recrean la vida de Buda. Dentro, el silencio lo ocupa todo y solo el crujir de la madera por los pasos rompe mínimamente la sensación de recogimiento.

Solo las banderas de oración que cuelgan los devotos budistas en los sitios más insospechados rompen, con sus cinco colores, el omnipresente verde de los árboles

Hay que seguir el viaje, y para ello hay que volver hacia el oeste, superar de nuevo el Paso de Dochula y atravesar la tranquila Timbu sin semáforos ni prisas. El destino final es Paro, la ciudad que sirve de entrada al país. Su dzong, a diferencia de los de Punakha y Timbu, no está enclavado en la orilla del río, sino en la ladera de la montaña. Además, por encima de él conserva la robusta torre de vigilancia que antes permitía avisar a los monjes de los peligros que se acercaban y que hoy ofrece espectaculares vistas del valle, de mismo nombre, donde se asienta esta modosa ciudad. A las afueras de Paro está el Kyichu Lhakhang, tal vez el templo más antiguo, humilde y bello de Bután. Rodeado de campos de arroz, este paraje religioso del siglo VII es visitado por cientos de devotos budistas que hacen girar sus molinillos una y otra vez mientras circundan el templo. Un poco más arriba está el Satsam Chorten, repleto de pequeñas figuras de barro con forma de pastelillo que son ofrendas por los fallecidos. Las inhiestas banderas de oración se encargan de llevar las plegarias de los fieles más allá del horizonte.

Sin embargo, el gran atractivo de Paro no es ni su majestuoso dzong ni el vetusto templo, sino el Taktshang Goemba, el famoso Nido del Tigre, un monasterio que desafía al vértigo enclavado a 3.200 metros de altitud en la vertical pared de la montaña. Se cuenta que hasta allí llegó volando en un tigre Guru Rinpoche o Maestro Precioso, el monje que en el siglo VIII introdujo el budismo Nyingma que aún profesan los habitantes de Bután y que por ello han convertido este remoto lugar en sagrado. Llegar a este templo de finales del siglo XVII no es ahora tan fácil como, según la tradición budista, le resultó a Guru Rinpoche. Requiere emprender una caminata para salvar un desnivel de 700 metros desde el último lugar al que se puede llegar en vehículo. Son al menos dos horas y media cuesta arriba por un camino de tierra en el que la altitud (se superan los 3.000 metros en muchos tramos) obliga a los pulmones no acostumbrados a realizar un esfuerzo mayor. Pero no importa, porque ya durante el ascenso el espectáculo lo merece. Y no solo por las diferentes vistas del Nido del Tigre —muy recomendable la que se contempla desde el pequeño restaurante que hay a mitad del ascenso—, sino por la naturaleza que emerge sin mácula allá donde se mira. Además, las banderas de oración se multiplican a cada paso, no faltan los pequeños chorten (estupas budistas) aquí y allá, y una cascada que se descuelga desde el último risco da la bienvenida justo antes de entrar en el ansiado templo.

El interior del monasterio es una sucesión de capillas multicolores donde enormes figuras de Buda y el Guru Rinpoche con su tigre miran desde arriba a los fieles que se arrodillan ante ellos para pedir su intervención en los asuntos mundanos. El olor de las lámparas de mantequilla de yak, el animal que resume la dureza de vivir en el Himalaya, lo inunda todo mientras los monjes continúan en sus quehaceres diarios ajenos al trasiego de viajeros sudorosos que han logrado llegar. Asomado a una de las terrazas que aboca la mirada sin remedio al precipicio donde se levanta este templo, es difícil no convencerse de que Taktshang Goemba merece por sí solo el viaje a Bután. Quizá el atractivo de este reino de cuento se encuentre, precisamente, en pequeños detalles como este.

Cuatro pistas más

Una excursión

Bumthang Owl Trek

Un festival

Paro Tshechu

Un animal

Motithang Takin Preserve

Un parque nacional

Royal Manas

Esta ruta senderista de tres días y dificultad baja al norte de Bután, entre bosques de abedules y pinos del Himalaya, permite avistar el bello plumaje del tragopán y se asoma al sagrado y aún virgen monte Gangkhar Puensum (7.570 metros).

Entre danzas de máscaras y música tradicional, el tshechu (festival) budista de Paro, celebrado desde 1644, es el más importante del país e invita a sumergirse durante cinco días (en 2020, del 4 al 8 de abril) en la rica cultura de Bután.

El takin es el animal nacional de Bután, un extraño mamífero oriundo de Asia Central cuya creación atribuye una leyenda al lama Chimi Lhakhang, El Loco Divino. Se pueden avistar en libertad en la reserva de Motithang, cerca de Timbu.

Creada en 1966, pero abierta al público recientemente, esta reserva de ecosistema tropical acoge 900 tipos de plantas y especies en peligro de extinción como el tigre de Bengala o el langur dorado, uno de los primates más raros de Asia.

Requisitos para el viajero

El Gobierno intenta que el turismo tenga el menor impacto posible en el patrimonio cultural y natural de Bután (tourism.gov.bt). Para ello, exige que cada viajero contrate a través de una agencia local un recorrido que, si bien se puede diseñar a medida, debe ser cerrado. Además, deben abonar una tasa por noche: desde los 179 euros al día en temporada baja (los meses más fríos —diciembre, enero y febrero— y la época del monzón —junio, julio y agosto—) hasta los 227 euros para el resto del año. Hay descuentos para grupos, estudiantes, niños y viajes de larga duración. Esta tasa diaria incluye el alojamiento en hoteles de tres estrellas, tres comidas al día (sin bebidas), un guía de habla inglesa y el transporte en vehículo con conductor. En caso de realizar un trekking, engloba el material de acampada. También incluye las entradas a los lugares turísticos y el visado. No lo están ni los vuelos internacionales (entre 350 y 450 euros desde Katmandú, la ciudad más cercana con conexión aérea) ni los interiores, solo necesarios si se decide recorrer la zona más oriental del país.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.