Aquí no entra Instagram: una historia romántica de la sauna, la gran superviviente de un mundo en desaparición

Una sauna gay de Madrid ocupó titulares esta semana tras una redada cuyas imágenes fueron distribuidas al público, para disgusto de ciertos sectores LGTB en las redes sociales. ¿Pero qué son exactamente estos lugares y por qué sobreviven a todos los sistemas de ligue digital?

El pasado domingo volví a Madrid tras unas vacaciones casi obligadas. Me he pasado gran parte de este año de vacaciones forzadas, dada la situación económica, así que no me sentía merecedor de unos días de relax junto al mar. Tocaba empezar una rentrée llena de incertidumbres, la vida en la capital se vislumbraba feamente desmaquillada. Al encender mi teléfono tenía unos cuantos mensajes de amigos que, en tono tragicómico, me avisaban sobre el que sería el asunto sensacionalista con que empezaría la semana: había habido una redada en la sauna Paraíso, que, para quien no lo sepa, es un club exclusivamente para caballeros del centro de Madrid.

Cinco coches de policía, 20 agentes desplegados, más de 100 personas identificadas por no llevar mascarillas, 21 multados por tenencia ilícita de drogas y ocho detenidos por delito contra la salud pública (posesión de estupefacientes en cantidades que no se consideran para consumo propio). He aquí las cifras oficiales de la operación policial, cuyo vídeo de los 8 detenidos, ya vestidos y esposados contra las taquillas de los vestuarios, no han parado de poner medios de comunicación de todo formato y condición.

Frente a un mundo encorsetado y vertical, la sauna es desnudo y horizontalidad. Frente a la insipidez y frialdad de las apps de ligoteo virtuales, la verdad hecha carne entre pasillos con luces cálidas

Como broche de oro a tan surrealista desfile, hay un vídeo de uno de esos programas de sucesos “en directo” donde el dueño de la sauna Paraíso, a las puertas de su local, explica cómo es posible que con la que está cayendo su negocio siga abierto (la sauna volvió a abrir el pasado lunes tras emitir un delirante comunicado en que pedía disculpas a sus clientes por lo sucedido). Y le suelta al periodista: “Le diré por qué: porque esto no es una discoteca, es un balneario”. Debo decir que quizás este señor sea un sinvergüenza, pero tiene todo el arte. Y yo estoy con el arte. Además, y en breve lo argumentaré, no le falta razón.

Al parecer, aunque el dueño le echa la culpa a la competencia, fueron los vecinos los que denunciaron repetidamente la supuesta actividad ilícita de la sauna, hasta que la policía se presentó por sorpresa el domingo por la tarde. El último domingo de este extraño verano. En una España que ha pasado, virus mediante, de cuñada a vecindona, no seré yo el que haga ningún tipo de reproche moral a los clientes que allí se encontraban ni al dueño. Ni siquiera a la policía. Tampoco me voy a cebar con los vecinos ni con la homofobia sin fisuras de muchos medios de comunicación. Porque, básicamente, lo que yo quiero hacer escribiendo estas líneas es una encendida defensa de la sauna como lugar de esparcimiento y comunicación. Que ya va tocando.

En ese universo supuestamente tolerante de los gais, la sauna sigue siendo un lugar con el que es preferible no señalarse. Decir que eres cliente de saunas o, en nuestro argot, saunero, no está por lo general bien visto. Siempre que se pronuncia su nombre se cuela por ahí algo de sordidez. Se asocia este tipo de locales con gente desfasada, con suciedad, con enfermedades venéreas o con gente sexualmente compulsiva. Es evidente que no todas las saunas son iguales: las hay más limpias, más sucias, con personal más educado o menos, más de osos, más de jóvenes, más de cachas, más morbosas, más fiesteras, mejor o peor decoradas, más alegres o más tristes.

Hace unos meses visité una en Sevilla que era como un spa de lujo. Tenía incluso biblioteca: la biblioteca de la piscina. También entre los clientes hay de todo: desde gente de paso que en su ciudad de origen no va jamás a la sauna (muchas veces porque no existe) hasta señores armarizados que viven vida de hetero en su día a día; los hay que van a tiro hecho, acudiendo puntualmente allí a desfogarse sexualmente, y los hay que alargan la noche en ellas como si de un after especial se tratara. Yo, sin lugar a dudas, pertenezco a estos últimos. Jamás he puesto un pie en una sauna estando sobrio.

Así que todo lo que aquí cuento no es más que mi propia experiencia.

En ese universo supuestamente tolerante de los gais, la sauna sigue siendo un lugar con el que es preferible no señalarse. Decir que eres cliente de saunas o, en nuestro argot, saunero, no está por lo general bien visto. Siempre que se pronuncia su nombre se cuela por ahí algo de sordidez

Y debo decir que lo que más he hecho en la sauna no ha sido follar, sino hablar. Y como yo, muchos de los que allí nos reunimos. Porque la sauna es, paradójicamente, una heterotopía: el recreo del colegio del que nunca disfrutamos en completa armonía. Frente a un mundo encorsetado y vertical, la sauna es desnudo y horizontalidad. Frente a la insipidez y frialdad de las apps de ligoteo virtuales, la verdad hecha carne entre pasillos con luces cálidas. El tiempo está clausurado y el código de muchos de sus visitantes es el de una ficción real. Los móviles se dejan en taquilla y se utiliza un uniforme compuesto por chanclas y toallas. El resto es cuerpo y palabra.

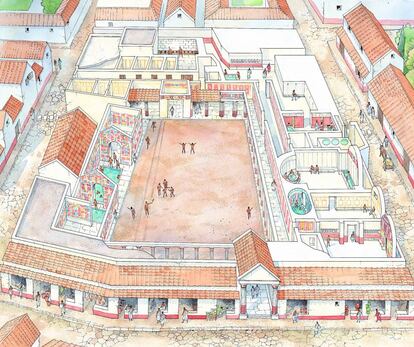

Hay contigüidad, relaciones de necesidad y vínculos que duran lo que dura el efecto de la embriaguez o el deseo. Durante cierto tiempo, existe un ficticio –a la vez que real– lazo de solidaridad. Hay gente querida a la que solo ves en la sauna, como esos deudos muertos a los que solo ves en sueños. Estoy convencido, y no es por legitimar culturalmente estos lugares, que fue en las saunas de San Francisco donde Foucault soñó con otro mundo posible y empezó a dar fundamento a muchas de sus teorías finales sobre la monosexualidad y la amistad como forma de vida. No es de extrañar que la sauna, tal como hoy la conocemos, guarde cierto parentesco histórico con las antiguas termas de la cultura grecolatina, que luego han heredado otras culturas como la árabe, con sus baños. Lugares de esparcimiento donde se ejercía el nudismo y donde, tanto mujeres como hombres –eso sí, por separado– charlaban e intimaban, descansando por un tiempo no solo de sus rutinas laborales (el cuerpo vertical) sino también de sus propios roles sociales y políticos, de eso que Arendt denominaba el “mundo común”, con sus rigores tan poco prestos a la individualidad y a la diferencia. No es que en estos sitios no hubiese normas (basta con pensar, dando un salto histórico, en la fuerte estamentización que existía en los gentlemen’s clubs ingleses) pero estaban por lo general rebajadas, y siguiendo con el ejemplo de las termas en la antigüedad clásica, la desnudez era un síntoma claro.

En el caso de las saunas gais, la heteronormatividad solo llega a ellas tangencialmente y, por tanto, existe una ruptura con la realidad, incluso en su forma de dirimir la productividad y el tiempo o el trabajo, que es claramente notable. Esta forma de ejercer de paria conscientemente (a veces bajo los efectos de la embriaguez) no deja de ser una forma de, por utilizar de nuevo una expresión de Arendt, “acosmismo”. Es decir, de no participación en el “mundo”, un mundo que, por otra parte, te ha expulsado previamente. De ahí que no le falten razones al dueño de la Paraíso para decir que su local es un balneario, en el sentido más Thomas Mann del término. “Desarrollad vuestra rareza legítima”, dejo dicho René Char en uno de sus poemas. O, dicho de otra forma: volved al paraíso. Que en nuestra jerigonza es La Paraíso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.