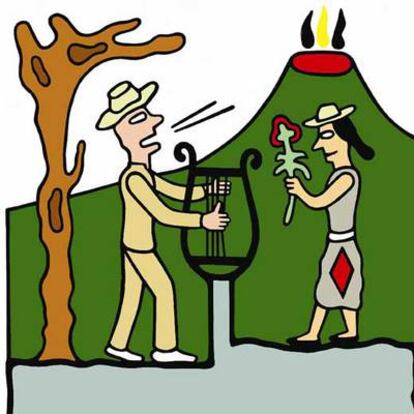

POETA DE LA LIRA PRESTADA

La decisión de comprar una casa para dejar la que alquilábamos, se convirtió, para mi esposo y para mí, en una atrevida expedición al territorio de múltiples vidas ajenas. Aquel verano recorrimos innumerables habitaciones, baños y cocinas que se ofrecían abiertas y vulnerables a nuestra curiosidad de compradores. En nuestros recorridos, nos sentíamos observadores intrusos de los hábitos y excentricidades de sus ocupantes. Recuerdo una hermosa casa colonial en cuyo cuarto de baño había dos WC, frente a frente. En otra, la pareja dormía en cuartos separados, cada uno al extremo de un largo corredor. Espejos en los techos, closets maniáticamente ordenados, colecciones de gatos o sapos de porcelana, adornos de Lalique asegurados con pegamento a una elegante mesa de vidrio, fueron algunas de las abundantes curiosidades con que nos topamos en nuestra ardua búsqueda.

Tras varias semanas, estábamos descorazonados y a punto de desistir cuando nos llamó la agente ofreciéndonos otra casa. A pesar del calor de mediodía, aceptamos ir a mirarla. Nos gustaba la zona alta y fresca donde estaba ubicada. Cuando llegamos vi, a través del follaje, una construcción que parecía estar en ruinas. Bajé del coche destemplada, pensando que sería otra misión fallida. Cruzamos la puerta de hierro abierta en medio del seto. Apenas dimos unos pasos, mi esposo y yo nos miramos incrédulos. Corrí hacia la terraza de aquella casa destartalada. Frente a mí alzaba su verdor la abundante vegetación del Valle Ticomo. A lo lejos, en la ribera del lago de Managua, el perfil de la ciudad lucía dulce e inofensivo. Más allá, una fila de volcanes, como mansos animales que llegaran a abrevar al agua, servía de telón de fondo.

"Este paisaje es mi noción de Patria", le dije a mi esposo. No importaba que la casa estuviese malherida y agonizante; estaba en mi destino encontrarla y vivir allí.

-Tendremos que contratar un jardinero -dijo él, mirando el agonizante jardín.

El jardinero se llamaba Tomás. Era parsimonioso y servicial, un hombre de mediana edad, callado, cuyo rostro revelaba largas jornadas bajo el sol. Con el paso de los días fue perdiendo la timidez y demostrando un ingenio de sobreviviente. Si no sabía la respuesta a alguna pregunta se las amañaba para sonar como si la supiera, lanzándose por tangentes tan enmarañadas como las enredaderas del patio. Por su conocimiento de aljibes y cañerías empezamos a sospechar que era más bien albañil que jardinero, pero nos ganó su empeño y la picardía que él intentaba disimular. Una tarde en que me acompañaba a sembrar flores en parterres, alzó los ojos, me miró fijo y preguntó:

-¿Usted es escritora, verdad?

-Sí -le dije-, ése es mi trabajo.

-Pues yo también escribo -me dijo- y me gustaría enseñarle un día de éstos mis escritos.

-Claro que sí, Tomás. Los leeré con mucho gusto, agregué, pensando con ternura en la herencia Dariana que hace de la poesía una suerte de deporte nacional nicaragüense.

Pasaron los días. En la conmoción de la remodelación y el traslado había olvidado la conversación con Tomás cuando le vi acercarse con un cuaderno en la mano, su figura enmarcada por el atardecer que descendía naranja sobre el paisaje.

-Aquí le traje lo que le prometí -me extendió el cuaderno. Se quedó de pie, con las manos cruzadas a la espalda, esperando mi veredicto.

Abrí el cuaderno. En letra perfectamente redonda y pulcra, Tomás había llenado varias páginas. Empecé a leer:

"¡Qué bella eres, amada mía / qué bella eres! / Paloma son tus ojos / a través de tu velo; / tu melena, cual rebaño de cabras / que ondulan por el monte Galaad".

Reconocí el texto. No supe qué hacer sino sonreír.

Alcé la vista y miré a Tomás. Él me sonrió a la vez. No tenía por qué dudar de lo que me había dado a leer.

-Pero Tomás -dije- éstos son versos del Cantar de los cantares de la Biblia.

Tomás entrecerró los ojos y me miró con un gesto de insólito y renovado aprecio, mientras movía la cabeza afirmando con asombro:

-¡Usted es una persona muy leída Doña Gioconda! -exclamó, enunciando despacio las palabras como para tornar la revelación que yo experimentaba en una mayor aún- Pero fíjese -añadió sin perder el impulso- que no es igual; yo le cambié unas cuantas palabritas...

Conversamos un rato sobre la belleza de ese poema bíblico imposible de imitar. Se encendían las primeras luces de la ciudad cuando Tomás se marchó con su cuaderno. Al quedarme sola no pude evitar la sonrisa que me atravesó el cuerpo pensando en aquel su atrevimiento de prestarle la lira nada menos que al Rey Salomón.

Lo que jamás imaginó es que yo fuera la Reina de Saba.

Gioconda Belli (Managua, 1948) es escritora, autora de El infinito en la palma de mi mano (Premio Biblioteca Breve, Seix Barral, 2008)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.