Un terrible, desesperado y feliz silencio

A principios de marzo acabaré la novela que empecé a escribir en junio de 2002. Debería estar contento: es mejor ella sola que todo lo que he publicado hasta ahora, sumado y multiplicado por diez. Durante veinte meses le dediqué prácticamente las veinticuatro horas de cada día, la escribí desencantado, con una constante voluntad de destruir lo que iba haciendo, sin saber bien hacia dónde iba, limitándome a seguir a mi mano, en un estado próximo a los sueños, y al comenzar a revisarla, sorprendido, me pareció compuesta, más que compuesta dictada por un ángel, por una entidad misteriosa que guiaba mi estilográfica. Fueron veinte meses en un estado de sonambulismo extraño, descubriéndole, durante las correcciones, una coherencia interna que se me había escapado, una energía subterránea, volcánica, de la que no me creía capaz. Debería estar contento: no lo estoy. En primer lugar, porque no hay en mí asomo de vanidad. Soy demasiado consciente de mi finitud para eso y muchas veces recuerdo lo que el abogado de Howard Hughes, el millonario estadounidense, respondió al periodista que, poco después de la muerte de su cliente, le preguntó cuánto había dejado Hughes. El abogado dijo

No quiero contar historias, no quiero demostrar nada. Cuando escribo sólo quiero librarme de lo que escribo

-Lo dejó todo

y yo dejaré solamente, además de todo, unos libros y, espero, alguna añoranza en las pocas personas que me conocieron y me hicieron el favor de quererme. Nada más. En rigor, llegamos demasiado tarde a algún conocimiento de la vida que de poco nos sirve. Unos libros. Éste, que debería ponerme contento y no lo consigue. Lo que siento ahora, a una o dos semanas de acabarlo, es una enorme náusea física por el acto de escribir. Hasta junio o julio no comenzaré otra novela porque me siento exhausto. Y no obstante

(y por eso no estoy contento)

me fastidia tal vez tener, con suerte, tiempo para dos o tres libros más antes de que las aguas se cierren definitivamente sobre mi cabeza: he ahí la verdad. Y ese hecho me fastidia. Lo veo injusto, puesto que siento en mí, con ganas de subir a la superficie, no dos o tres libros sino un puñado de ellos. Comienzo a tener una idea de lo que es escribir, comienzo a entender un poco lo que se puede construir con las palabras, comienzo, muy difusamente, a distinguir algunas lucecitas tenues en la profunda oscuridad del alma humana. Y ahora, cuando debería comenzar, siento y sé, en la carne, el limitado espacio que me queda. Dios mío, esto es frustrante: yo dispuesto a empezar y el tiempo escapándoseme. No tengo la menor idea de cuál será el libro siguiente, los libros siguientes y, no obstante, los siento vivos, dentro de mí, como el salmón debe sentir sus huevos. Me resta intentar que salga de mi cuerpo el mayor número posible. Y pienso en María Antonieta, ya en el cadalso, dirigiéndose al verdugo:

-Sólo un minuto más, señor verdugo.

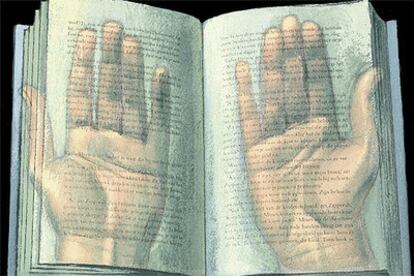

Eso es: sólo un minuto más, señor verdugo, sólo unos minutitos más, señor verdugo. El destino de un artista es tremendo: al vencer al tiempo acabamos derrotados por él, ¿o tal vez sea más cierto lo contrario: vencemos a pesar de ser derrotados por el tiempo? Ignoro la respuesta. Sé que hice lo mejor que pude, que hago lo mejor que puedo, que tengo una confianza ciega en mi mano y en mi parte de tinieblas que es la que escribe. No se escribe con ideas, no se escribe con la cabeza: es el libro el que tiene que tener las ideas, el que tiene que tener la cabeza. Eduardo Lourenço me llamaba la atención de un verso de mi no querido Pessoa, "emisario de un rey desconocido / cumplo informes instrucciones de Más Allá", y esto es lo contrario del necio iluminado. Y quien no entiende que es otra cosa nada entiende de literatura y, peor aún, nada entiende de la Vida. Entender es descubrir la unidad bajo la diversidad, lo que existe de común entre hechos contradictorios. No quiero contar historias, no quiero explicar, no quiero demostrar nada. Cuando escribo sólo quiero librarme de lo que escribo y, si quisiese algo, sería solamente, si a eso estuviese obligado, dar a ver. Nada más que ese tan modesto, tan ambicioso objetivo: dar a ver. Un libro son muchos libros, tantos como lectores, es un pacto de sangre. Desconozco lo que me trajo a ellos, no distingo la menor vislumbre acerca de lo que me obliga a hacerlos. Si me preguntan

-¿Qué quisiste decir con esta novela?

la respuesta sincera es

-No quise decir nada

y no quise decir nada porque obedecí a un dictado. Tendrán que preguntárselo a quien me la dictó. Mi trabajo consiste sólo en llegar a oír y, para llegar a oír, darle todo lo que tengo. ¿Queda poco para mí? No soy de esa opinión. Tengo antes la de vivir rodeado de personas vivas que se mezclan con las personas vivas de cuando no estoy escribiendo.

Y si advierten

-Deberías trabajar menos

tampoco lo entiendo: ¿será esto trabajo? No lo llamaría trabajo. Honestamente no sabría cómo llamarlo. Me da la sensación de que es mi propia carne, las puertas de mis habitaciones cerradas

(tantas habitaciones cerradas)

de mis habitaciones que nunca antes abrí y me ciegan, de repente, con el exceso de luz de sus ventanas. Me da la sensación, en los momentos felices, de caminar sobre las aguas. Dije en una entrevista que con este libro me ocurrió lo que nunca antes me había ocurrido: yo, que soy hombre de ojos secos, escribí llorando. No de tristeza, nada que se parezca a la tristeza: una especie de júbilo, de exaltación absoluta como nunca antes me había sucedido, hecha de haber tocado, aunque más no sea unos segundos, la propia esencia de las cosas. Sin haberlo merecido. Sin ningún mérito por mi parte. Solamente porque ese "rey desconocido" del soneto de Pessoa, mi poco amado escritor, decidió darme esa limosna. Escribí limosna y, después de haber escrito, vacilé: limosna no me suena bien y, sin embargo, es verdad. Despójate, no de la vanidad que no tienes, sino del orgullo al que ferozmente te aferras, porque es, en efecto, una limosna, y llena tus libros, a costa de vivir mucho con ellos, de un terrible, desesperado y feliz silencio.

Traducción de Mario Merlino.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.