Baluarte civil

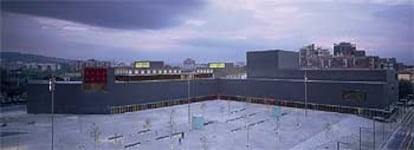

El Baluarte de Pamplona es más ciudad que edificio. Y no sólo porque su formidable escala pueda albergar el ajetreo multitudinario de esa urbe virtual que forman los asistentes a congresos, espectadores de conciertos y visitantes de exposiciones, sino porque su proyecto subordina la visibilidad de la arquitectura al protagonismo de la ciudad. Frente al fervor contemporáneo por la construcción locuaz, Francisco Mangado y su equipo han levantado una obra lacónica, de oscuros prismas que se ensamblan en L para adaptarse a la trama urbana, delimitando con sus brazos silenciosos una nueva plaza y dibujando su sobrio perfil horizontal sobre el rumor de la ciudad en torno. Sólo los datos se expresan con elocuencia: tras cinco años y 78 millones de euros, Pamplona y Navarra cuentan con una dotación cultural de 38.000 metros cuadrados, un aparcamiento para 900 vehículos y una plaza de una hectárea. Pero si las cifras cantan, el edificio calla, y es preciso traspasar la hermética fachada de granito africano para escuchar las inflexiones de su voz en la acústica de haya de las salas o en el diálogo luminoso entre la cuarcita negra de la India y la madera roja de padouc en las zonas comunes, ámbitos ambos donde Mangado enriquece la expeditiva regularidad de las plantas con la seducción táctil de los materiales o la perfección exigente de los acabados.

Navarra se moderniza con cautela, dotando de odres nuevos al vino viejo de su memoria histórica y etnográfica

Francisco Mangado ha levantado una obra lacónica, de oscuros prismas que se ensamblan en L para adaptarse a la trama urbana

Resultado de un concurso abierto fallado en 1998, el Baluarte se propone como una alternativa a los edificios-espectáculo, contenedores que se imponen al contenido y al contexto con la violencia retórica de su singularidad; una fiebre que ha perdido virulencia entre los clientes institucionales y los propios arquitectos, pero que en el momento del concurso -con el Guggenheim bilbaíno recién terminado- no era fácil de eludir. Mangado, que se dio a conocer hace una década con dos plazas en Olite y Estella donde mostró su capacidad para reunir el diseño contemporáneo con la memoria histórica, unas bodegas navarras de exacta factura que se adelantarían a la actual profusión de cavas de autor, y un barrio residencial en las afueras de Pamplona que evidenció una rara combinación de refinamiento formal y pragmatismo urbano, alcanza en el Baluarte su madurez: como diseñador de mobiliario, lámparas y objetos, que se integran en el conjunto con la elegante naturalidad de sus interiores o sus espacios públicos (de los que Madrid tiene sendas muestras en el recién abierto restaurante La Manduca de Azagra y en la muy adelantada plaza de Felipe II); como arquitecto de ejemplar eficacia en la reconciliación de las exigencias funcionales con las demandas estéticas, que aquí se atienden a través del dramatismo volumétrico de los vestíbulos o la serenidad en sordina de las salas (experiencia esta que habrá de beneficiar a sus próximos auditorios en Palencia y Ávila); y como urbanista atento a las trazas y huellas de la ciudad, evidente en este caso por la inserción del edificio, pero también por la inteligente integración de los restos del baluarte de San Antón -una de las cinco puntas de la Ciudadela contigua- en los espacios de exposición del complejo.

Profeta en su tierra, y arquitecto que trabaja en el resto de España y fuera de ella desde su estudio en Pamplona, a Mangado se le relaciona en ocasiones con otros dos navarros de generaciones anteriores afincados en Madrid, el desaparecido Francisco Javier Sáenz de Oíza y el inicialmente discípulo de éste y al cabo maestro español de mayor proyección internacional, Rafael Moneo. Sin embargo, si el vínculo entre Oíza y Moneo es palmario, basado como está en su común devoción por el formalismo corbuseriano, la conexión de cualquiera de ellos con Mangado es más tenue, y sólo se sostiene con algunas hebras del testarudo eclecticismo del autor del Kursaal. Mangado se sitúa más bien en una tradición miesiana, templada por el realismo y filtrada por epígonos magistrales como Arne Jacobsen o Alejandro de la Sota, y teñida por la rotundidad neoplástica de su formación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde con el tiempo acabaría por sustituir a Javier Carvajal como figura de referencia.

El concierto inaugural, que reunió a 1.550 espectadores en la caja cálida y tersa de la sala sinfónica, tuvo como protagonista a la soprano navarra María Bayo, que interpretó con alegre agilidad un popurrí de canciones, fragmentos de ópera y arias de zarzuela tan populares como inapropiadas para la singularidad de la ocasión, por más que permitieran comprobar la excelencia de la acústica de Higini Arau. La robusta tradición musical de la tierra del tenor Julián Gayarre y el violinista Pablo Sarasate hubiera merecido una programación de aliento similar a la que en su terreno arquitectónico persigue el auditorio, contextual y cosmopolita a la vez. Consciente de su herencia ancestral, pero decidida también a competir en el mercado global, Navarra se moderniza con cautela, dotando de odres nuevos al vino viejo de su memoria histórica y etnográfica, tal como sucede en los casos del Archivo General de Navarra recientemente terminado por Moneo o el próximo museo de los sanfermines que construirán Mansilla y Tuñón. Pero ninguna obra expresa mejor esa voluntad de continuidad y cambio que el Baluarte, un edificio conservador en su apariencia y ambicioso en su propósito, que al colocar la agitación de los congresos y conciertos en el centro urbano usa la cultura para insuflar vida a la ciudad existente, en contraste con la habitual localización de las grandes infraestructuras en las periferias discontinuas e inciertas.

A poca distancia de Pamplona

sobre la atalaya del caserío de Alzuza, la casa taller del escultor Oteiza abrió sus puertas simultáneamente a las del auditorio, incorporando los espacios privados del artista al edificio proyectado por Oíza que alberga los miles de piezas de su legado -desde las tizas hasta las pizarras-, y ofreciendo un contrapunto lírico e íntimo a la urbanidad coral del Baluarte. Los compactos volúmenes de hormigón del museo, coronados por tres lucernarios de metal que rasgan el cielo como heraldos negros, fueron terminados por dos hijos arquitectos de Oíza, Marisa y Vicente Sáenz Guerra, con la colaboración de Darío Gazapo y Concha Lapayese en la instalación, y se abrieron al público el pasado mayo, apenas un mes después de la muerte del escultor y cuando habían transcurrido tres años de la desaparición del arquitecto. Recorriendo los ámbitos domésticos de este genio contradictorio, la soledad unánime de los almacenes y la fortaleza plástica del museo -un itinerario áspero y violento que es inevitable comparar con el paseo plácido y amable por su álter locus o álter domus, la canónica y cosmopolita Chillida-Leku-, se advierte cómo se ensancha la distancia con la Pamplona que se divisa a lo lejos, atenta a su coreografía civil en torno al Baluarte y consciente de que, si los poetas no deben gobernar la república, menos aún debe hacerlo la hipocresía levítica de un puñado de orates etnicistas que usan la antropología como un arma homicida y un instrumento de segregación. Pero vayan a Navarra y cuéntenlo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.