Repensar el museo vacío

El turismo y las pinacotecas surgen a la vez, en el periodo romántico, y hasta la fecha han tenido un destino común. ¿Qué sucede cuando el primero desaparece?

La situación de confinamiento impuesta por la pandemia de la covid-19 ha puesto en evidencia, entre otras cosas, que nuestros movimientos siempre están supeditados a determinados regímenes de movilidad. La vida en la ciudad nos impone rutas preestablecidas, pequeñas aventuras, obstáculos y fronteras. También cuando viajamos o cuando visitamos espacios cerrados al tiempo, como el del museo, nos sometemos de manera más o menos consciente a esos caminos preestablecidos. Teniendo en cuenta que buena parte del público de los museos está formado por turistas, podría trazarse con facilidad una línea continua entre esos regímenes de movilidad que imponen los dispositivos turístico y museístico. Ahora este circuito se va a ver gravemente afectado por las restricciones al desplazamiento, pero esta situación crítica ha traído a primer plano la estrecha interrelación existente entre los espacios culturales y la movilidad turística.

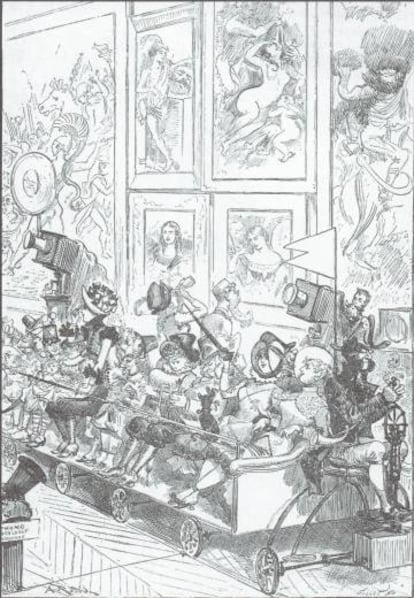

Se trata de una relación incómoda, el turismo tiene mala prensa y, en apariencia, no puede haber nada más ajeno a una visita al museo que una visita turística. Pero ya vemos cómo esos dos visitantes se desplazan cómodamente por el mismo circuito. Lo cierto es que turismo y museo nacen a la par, surgen en el periodo romántico y desde entonces siempre han tenido, hasta hoy mismo, un destino común. El mejor modo de entender su imbricación es siguiendo la pista del movimiento, pero no tanto en el sentido del desplazamiento como en otro más elusivo: ese nuevo estado de movilidad forzado por el capital que tiende a ponerlo todo a circular y, en consecuencia, a dejarlo todo fuera de lugar.

Su nombre propio sería desarraigo. Así es como se erigió el Louvre, sobre el desarraigo y el expolio. Una movilización violenta que hizo pensar a algunos contemporáneos que, lejos de conservar las obras del pasado, más bien propiciaba su liquidación. Se asistió entonces a una batalla en torno a la idea de autenticidad. Para algunos, el arte en el museo resultaba inauténtico por poner de manifiesto que la tradición había muerto para convertirse en una historia fetichizada y desprovista de valor experiencial, que eternizaba las obras y las situaba, contradictoriamente, fuera de la historia. Para otros, el museo suponía una democratización del patrimonio, representaba los auténticos valores del presente republicano, simbolizando los logros de la nación y la identidad originaria del pueblo. La instrumentalización de la autenticidad por la ideología nacional fue un factor destacado en la consolidación de los Estados-nación.

Como señaló Benedict Anderson, la figura del ciudadano moderno se constituye en gran medida viajando por el país, identificándose con sus paisajes, cultura e historia mediante visitas a los parques, museos, monumentos y exposiciones nacionales. Se establece un vínculo histórico entre la cultura viajera burguesa y el museo público, en especial el museo de arte. El museo posromántico ha puesto en duda y criticado tanto la autenticidad atribuida a los artefactos como a los discursos que los sustentaban. Lo auténtico se busca ahora en la representación de la cultura entendida como la expresión en presente de identidades múltiples. Pero el debate sigue abierto y gira en torno a la autenticidad de los distintos modos de abordar esa diferencia.

Este anhelo de autenticidad es uno de los principales y más generalizados efectos culturales del desarraigo, no está en absoluto restringido al museo. Para comprender su fuerza, habría que pensar en ella como el efecto retórico de un persuasivo juego dialéctico: sería la autopercepción de mi presente como falseado y carencial el que me induce a pensar que lo auténtico se encuentra en otro lugar y en otro tiempo. Se trata, pues, de una idea fantasma de la propia modernidad, según la cual el precio del progreso, de una movilidad y una mercantilización aceleradas, supone la pérdida de lo auténtico. Esta dialéctica de la autenticidad, crucial tanto para la experiencia estética como para la cultural-identitaria en el dispositivo museístico, resulta también dominante para la experiencia turística.

Aunque la posibilidad de una vida integrada y de un mundo unificado se considere definitivamente perdida, de manera paradójica, la mayor industria mundial depende de su elocuencia para vender la restauración de esa autenticidad originaria que se encontraría en otras culturas o en el pasado, en la naturaleza, lo primitivo o lo preindustrial, es decir, “fuera de la historia”. Desde esta perspectiva, tanto el turismo como el museo son máquinas de construir autenticidad. Esta es la función que James Clifford atribuye al “sistema arte-cultura”, vigente desde hace unas décadas cuando la cultura alcanzó una autonomía similar a la del arte y tendió a la “estetización”, del mismo modo que el arte y sus exposiciones tendieron a la “culturalización”.

La experiencia de este movimiento de desarraigo es lo que nos permite atribuirles un destino histórico común: a uno le corresponde la misión imposible de reunir, ordenar y dar unidad en un mismo escenario a los fragmentos dislocados del mundo; el otro debe acometer la tarea igualmente imposible de ofrecer la ilusión de unidad mediante la escenificación espectacular de historia, naturaleza y cultura localizada en emplazamientos discretamente acondicionados para el viajero. Estas funciones que siempre corrieron paralelas se han entrelazado de un modo nuevo y ostensible con la propensión del museo a las exposiciones temporales, al espectáculo o las franquicias, así como con el crecimiento de ese corolario de bienales, trienales y ferias que resultan inseparables del sistema museístico. Pero, más allá de esto, distintos autores han insistido en que la experiencia estética y la turística comparten una raíz común. Este sería el motivo de fondo por el cual en la actualidad, con un arte desobjetualizado y en un proceso de estetización generalizada, resultaría cada vez más difícil distinguir las prácticas turísticas de las propiamente artísticas (Groys, Michaud, Lipovetsky).

No podemos saber cuál será el efecto de la reducción del número de turistas en el museo. Noah Horowitz demostró que el mercado del arte sobrevivió con holgura a la crisis de 2008, aunque no fue así para quienes dependían directamente de fondos públicos. Pero ahora que el público ha pasado a adquirir todo el protagonismo, puede ser un buen momento para dejar de pensar en él en abstracto, como cantidad, y plantearse que la función pública del museo pasa por asumir, con todas sus contradicciones, los movimientos que dominan la circulación en el nuevo espacio de la ciudad planetaria. En aceptar que sus retóricas de autenticidad e identidad no deben buscar la identificación del visitante ni la segregación entre experiencias.

Ahora que tanto se habla del cuidado en las instituciones de arte, sería la ocasión de plantear un ética y una política de la hospitalidad (Derrida). Asumiendo el museo como un espacio de encuentro con la alteridad, de las obras y de los otros, que exige nuevos protocolos de actuación para visitantes y anfitriones, ya sean estos nativos, turistas o migrantes.

José Díaz Cuyás es profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad de La Laguna y forma parte de Turicom, grupo de investigación sobre cultura, antropología y turismo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.