Asesinos en serie: breve introducción a la especie

Babelia adelanta un fragmento de 'Hijos de Caín', en el que Peter Vronsky analiza la evolución de los asesinos en serie y los factores que determinan su naturaleza

1

En el principio era ya el Verbo.

San Juan, I,1

Cuando en 1979 me topé con mi primer asesino en serie, yo no sabía que existiera tal cosa. El término asesino en serie no se conocía salvo en el mundo cerrado de los conductistas e investigadores de homicidios del FBI, que en la década de 1970 se enfrentaban, en diferentes jurisdicciones, a un repentino aumento de asesinatos sin resolver que parecían estar ligados a responsables únicos y desconocidos. Ted Bundy, que asesinó por lo menos a 36 jóvenes estudiantes universitarias en seis Estados, emergió de aquella época como el prototipo de asesino en serie posmoderno. Pero en las películas, en la realidad y en la literatura de ficción, en los medios de comunicación, en la cultura popular e incluso en la psiquiatría forense, no existía un término consensuado para definir a Ted Bundy, ni para aquello con lo que yo me encontré, tal como lo tenemos ahora: el nombre asesino en serie.

Mi breve encuentro casual con uno de ellos (el primero de mis tres encuentros aleatorios con diferentes asesinos en serie antes de que fueran identificados y detenidos) tuvo lugar un domingo de diciembre por la mañana en Nueva York. Me había quedado tirado en la ciudad durante el fin de semana y necesitaba encontrar un sitio económico en el que alojarme hasta el lunes. Decidí probar un hotel al final de la calle 42 (el Lejano Oeste), en los arrabales más alejados del distrito de Times Square.

A diferencia de la versión actual edulcorada para los turistas y las familias, en la década de 1970 el barrio que rodeaba Times Square y la calle 42 (esta última apodada Forty-Deuce o la Deuce) era bastante desagradable: un multitudinario zoco de librerías de porno duro, espectáculos eróticos, cines X, cuchillerías, salones de masajes, bares de striptease, actos sexuales en vivo, tiendas de recuerdos, perritos calientes y «trabajos manuales», así como prostitutas/os de todas las edades, formas y géneros. Era la Whitechapel de Nueva York, iluminada por neón y con su propio Destripador, como estaba a punto de descubrir.

En 1979 había 40.000 prostitutas patrullando las calles y los portales de las tiendas de Nueva York, tantas que en un momento dado el departamento de policía de la ciudad tuvo que colocar barreras a lo largo de las aceras de la Octava avenida para impedir que las chicas y sus chulos invadieran la calle y bloquearan el tráfico.

A menos que fueras con mucha prisa a la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria, o volvieras de ella, te encontrabas en la Deuce por uno de estos cuatro motivos: comprar, vender, ser vendido o ser detenido, si eras lo bastante tonto o descuidado. En 1979 hubo 2.092 asesinatos en Nueva York y al año siguiente 2.228. En 1990, los asesinatos alcanzaron la cifra récord de 2.605. Era peligroso. Solo en la manzana de la calle 42 entre la Séptima y la Octava avenidas, se denunciaba anualmente un promedio de 2.250 delitos, de los cuales entre el 30 y el 40% eran graves (homicidios, violaciones, robos).

Mientras me acercaba al hotel aquel domingo de madrugada, apenas amanecido, pensaba que tenía una idea bastante clara de dónde podría estar metiéndome. Ya había visitado Nueva York muchas veces por mis proyectos cinematográficos y documentales, y había rodado toda suerte de cosas provocadoras. A veces me había alojado en alguno de los cuchitriles que rodean Times Square, pero esta era la primera vez que me había salido del mapa, alejándome hasta la Décima avenida, es decir, entrando en el barrio vecino que desde la década de 1880 se había llamado la Cocina del Infierno. Hoy está lleno de restaurantes famosos, bares de moda y edificios de pisos, y el barrio mismo ostenta el nombre más exclusivo y agradable de Clinton. Pero en la década de 1970 aún se llamaba, y con motivo, Cocina del Infierno. Entre 1968 y 1986 los Westies, una banda irlandesa, mataron aquí a entre 70 y 100 personas, y las descuartizaron en las bañeras de los pequeños apartamentos que había entonces, donde hoy se alzan los restaurantes de moda.

No estaba seguro de querer pasar la noche aquí, pero el sitio estaba muy cerca del laboratorio cinematográfico al que debía ir la mañana siguiente antes de coger mi vuelo de vuelta a casa y además era barato. Así, antes de comprometerme registrándome en este hotel de tamaño medio de cinco plantas, decidí darme un garbeo por su vestíbulo y sus pasillos, explorarlos y ver con mis propios ojos cuán malo era o qué podría estar acechándome en los pasillos.

Mientras esperaba el ascensor en el pequeño vestíbulo de entrada, pensé que se había detenido para siempre en una planta superior. Era irritante. Yo era joven e impaciente. Cuando finalmente el ascensor bajó y se abrieron sus puertas deslizantes, miré con dureza al cretino que me había tenido esperando casi una eternidad, aunque probablemente no había sido más que un minuto.

El hombre parecía… bueno, se parecía a cualquier hombre. Otro sujeto blanco de treinta y pocos. Lo único extraño era que, a pesar del frío que hacía, llevaba una capa de sudor febril en la frente. Salió del ascensor y pasó a mi lado como si yo no hubiese estado ahí: chocó conmigo, golpeándome la rodilla y la espinilla con una bolsa que parecía llevar bolas de bolera en su interior; bolas redondas, duras y pesadas. No dijo nada, ni se disculpó, ni siquiera me miró. Tenía una apariencia tan común que si me hubieran pedido que lo describiese para un retrato robot de la policía no habría podido hacerlo. Pero como me había irritado, le eché una buena mirada para reconocerle si volvía a verle, aunque no fuese capaz de describirlo. Mi última visión de él fue desde el ascensor, cuando la puerta ya se cerraba. Me daba la espalda y caminaba tranquilamente hacia la puerta de la calle con la bolsa balanceándose a su costado.

Fue un encuentro totalmente fortuito con un monstruo que había atado, ahogado, violado, torturado y asesinado brutalmente a dos prostitutas de la calle en su habitación del hotel, les había cortado la cabeza y había metido las partes cercenadas en una bolsa. Mientras yo me acercaba al vestíbulo del hotel, él dejaba los torsos descabezados sobre charcos de sangre que ya se estaba coagulando sobre el colchón, los empapaba en combustible para encendedores y les pegaba fuego. Luego salió con su bolsa llena y con total calma cogió el ascensor para bajar mientras yo esperaba impaciente y rabiando en el vestíbulo de abajo.

Desde luego, en ese momento yo no sabía nada de todo esto.

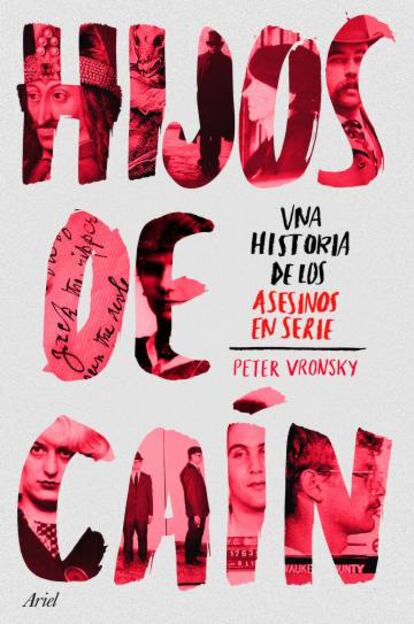

Consigue 'Hijos de Caín'

Autor: Peter Vronsky

Traductor: Joan Andreano Weyland

Editorial: Ariel

Formato: 520 páginas

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.