Hora de Ribeyro

La gran novela que el escritor peruano pensaba que no iba a lograr la estuvo escribiendo día por día durante 30 años

De vez en cuando, a lo largo de las muchas páginas y muchos años de sus diarios, Julio Ramón Ribeyro reflexiona con cierta melancolía sobre su incapacidad para escribir esas grandes novelas abarcadoras o totalizadoras que iban publicando casi todos los miembros de su generación latinoamericana. En algún momento anota que los lectores y los críticos europeos prefieren a novelistas de ambición épica: él, Ribeyro, que carece por completo de ella, que tiende a la escritura breve y a las historias de gente sin brillo, se da cuenta de que para ser celebrado en Europa le sería necesario irradiar un exotismo y una desmesura como los que cultivaban con tanto éxito los más celebrados de sus contemporáneos, García Márquez, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, el José Donoso de El obsceno pájaro de la noche o su compatriota y amigo intermitente Mario Vargas Llosa. Ribeyro dice que le dan envidia esas novelas que los críticos califican como “frescos”: grandes panoramas sobre épocas o países. “Yo nunca podré concebir un ‘fresco’, ni menos escribirlo, no cabe en mi espíritu abarcarlo”. En sus novelas ciclópeas, Carpentier, Vargas Llosa, Carlos Fuentes parecían querer medirse con la amplitud de la historia, con las geografías y las mitologías de un continente entero. “Yo he pasado siempre al lado de la historia y he penetrado en la vida por puertas más pequeñas y disimuladas como pueden ser la aventura privada o la anécdota”, escribe en una anotación de 1970.

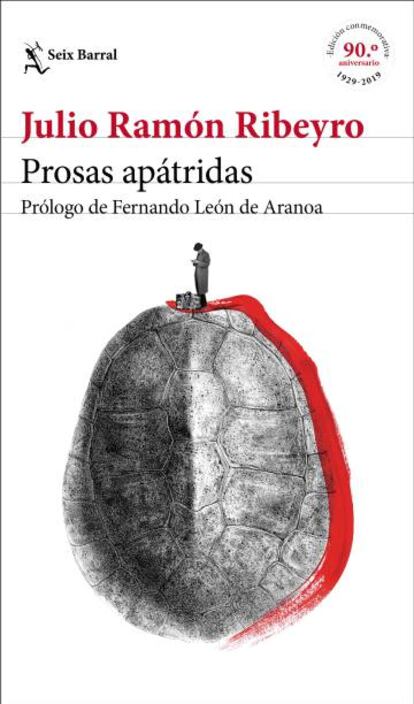

La inclinación por lo breve, por lo fragmentario, por esas puertas más pequeñas y disimuladas que los pórticos columnarios de otros tiene que ver con el lugar secundario que se solía reservar a Ribeyro en el feroz escalafón competitivo y masculino de la literatura latinoamericana en las décadas del boom. Como el propio término implica adecuadamente, había algo en exceso explosivo y hasta inflacionario en aquel movimiento, una especie de escalada armamentística en la que cada autor aspiraba a abrumar a todos los demás y al público lector y a la crítica con artefactos narrativos cada vez más desmesurados: novelas como portaviones, como misiles de cabezas nucleares, como naves espaciales de la envergadura de las que empezaban a llenar por la misma época las pantallas de los cines. Las figuras de los escritores latinoamericanos se agigantaban al mismo ritmo que sus novelas: cobraban una presencia de símbolos de sus países, del continente entero; viajaban como presidentes o enviados plenipotenciarios; actuaban como confidentes o cortesanos de dictadores que hasta parecían salidos de las novelas que ellos mismos escribían. Carlos Fuentes entraba en un salón con el mismo aplomo y tan rodeado de edecanes como un presidente de México. Mario Vargas Llosa estuvo a punto de ser presidente de Perú. García Márquez formaba parte del círculo íntimo de Fidel Castro, quien según iba envejeciendo se parecía más a un tirano de novela barroca latinoamericana, para ser exactos de El otoño del patriarca. El modelo de todos ellos parecía haber sido Pablo Neruda, con su empaque papal, su predilección por los escenarios oficiales y sus cataratas y acumulaciones andinas de versos desbordados. Sin dar nombres, Julio Ramón Ribeyro resume irónicamente toda esa escuela en una entrada de sus Prosas apátridas: “La ostentación literaria de muchos escritores latinoamericanos. Su complejo de proceder de zonas periféricas, subdesarrolladas, y su temor a que los tomen por incultos. La voluntad demostrativa de sus obras… Probar que también pueden englobar toda una cultura y expresarla en una hoja enciclopédica que resuma 20 siglos de historia. Aspecto nuevo rico de sus obras: palacetes heteróclitos, monstruosos, recargados…”.

Había escritores mucho menos visibles, aunque sin duda más versátiles, que se movían más o menos a la sombra de aquellos maestros monumentales, un poco a la manera de los mamíferos en el mundo dominado por los dinosaurios. Julio Ramón Ribeyro era uno de ellos: como Juan Carlos Onetti, por ejemplo, o como Idea Vilariño, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares. Onetti ironizaba sobre la superioridad del prostíbulo de Vargas Llosa en La casa verde con respecto al suyo de Juntacadáveres: “El de Mario era mejor porque tenía orquesta”.

Sin necesidad de un meteorito que acabara con ella, la era de los grandes dinosaurios parece que se ha quedado atrás. Los grandes frescos, los muralismos colosales, ya nos agobian, y preferimos formatos más cercanos a los de la experiencia cotidiana, voces que nos hablen con naturalidad, incluso que parezca que hablan en voz baja y al oído, en lugar de atronarnos desde un púlpito o desde la megafonía de un estadio. La pasión amorosa, la vehemencia política nos estremecen con más hondura en los versos de Idea Vilariño que en los de Pablo Neruda. Y lo que nos seduce de Julio Ramón Ribeyro es justo aquello mismo que a él, en sus momentos de incertidumbre, le parecía una deficiencia: el tono murmurado de su estilo, la escala íntima de los mundos que imagina y que cuenta; y por encima de todo, la capacidad de resumir un fragmento de vida verdadera en una breve escena observada en la calle, y la franqueza de una voz estrictamente personal, que nunca se imposta en la predicación ni en la épica, que se atreve a examinar sin énfasis ni egocentrismo los propios sentimientos, lo frágil y lo dudoso y lo indigno que hay en la vida de cada uno. El instrumento de esa exploración es el diario, o el cuaderno de apuntes en el que se va dejando constancia cotidiana de las ocurrencias, las incertidumbres, las iluminaciones.

Como todo el que sabe sobre todo concentrarse en lo breve, Ribeyro tenía el remordimiento de no haberse atrevido a las novelas de grandes extensiones. Pero en su diario, sin proponérselo, sin el esfuerzo de levantar complicados andamios narrativos, fue creando precisamente aquello de lo que menos capaz se sentía, un libro que abarcaba toda una vida y toda una época, su viaje de ida y vuelta entre Perú y Europa, el tránsito de las ciudades, los amores, las amistades, las lecturas, la pobreza, la vocación literaria, la paternidad, la enfermedad. Las primeras anotaciones de La tentación del fracaso están escritas en Lima, en 1950; la última es del 30 de diciembre de 1978. La gran novela que Julio Ramón Ribeyro pensaba que no iba a lograr la estuvo escribiendo día por día durante 30 años. Era esa y no otra la forma literaria que se correspondía con su manera a la vez desapegada y cordial de estar en el mundo: “Floto entre dos aguas, pico de aquí y de allá, acepto con la mayor sangre fría ideas contradictorias, carezco en absoluto de opiniones”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.