Debussy, la música sin etiquetas

Este domingo se conmemora el centenario de la muerte de uno de los padres de la música moderna, que contribuyó como ninguno a desencadenarla de sus viejos grilletes

El 26 de marzo de 1918, a las 10.50, un conciso telegrama viajaba desde París rumbo a Guéthary, una pequeña localidad costera vecina de San Juan de Luz: “Claude est mort. Emma Debussy”. El destinatario era el escritor Paul-Jean Toulet, un gran amigo de la familia. La muerte se había producido pocas horas antes, tras una larga y terrible agonía del compositor, que padecía desde hacía años un indomeñable cáncer de recto. Las muestras de condolencia empezaron a llegar sin cesar al domicilio familiar en la Avenue du Bois de Boulogne. Unas eran formales (“compartimos su dolor de todo corazón”, escribió Ígor Stravinski), otras sentidas y premonitorias (“lloro con usted al maestro de todos nosotros, al glorioso creador de la nueva música”, se lee en el telegrama enviado por Manuel de Falla desde Madrid), otras llenas de dolor y nostalgia (“usted sabe, señora, el agradecimiento infinito que sentiré siempre por el maestro por haber colaborado de una manera tan genial en la primera obra que tuve la dicha de estrenar y que será siempre para mí la más querida”, confiesa la bailarina rusa Ida Rubinstein en referencia a Le martyre de saint Sébastien).

Debussy se fue, por supuesto, con múltiples proyectos sin terminar. El último, la composición de una colección de seis sonatas —número clásico por antonomasia— pour divers instruments, de las que solo pudo completar la mitad, las tres nacidas en plena Gran Guerra y con su salud ya muy mermada. En la portada de la partitura, Debussy se autocalificó con orgullo, artístico y patriótico a partes iguales, de musicien français, lo que está también en consonancia con la duda que albergó durante un tiempo de si dedicar los coetáneos Études, su última obra pianística, a François Couperin o, como homenaje de gratitud, y por razones obvias, a Frédéric Chopin, un compañero fiel desde su infancia (cuando empezó a dar clases con Mme Mauté de Fleurville, que decía haber estudiado con el compositor polaco), cuya música editó como consecuencia de la prohibición de importar partituras alemanas durante la guerra y que fue finalmente el elegido. Y no menos significativo es que en sus Algunas palabras…, que figuran a modo de prólogo, Debussy escribiera: “Nuestros antiguos maestros —quiero referirme a ‘nuestros’ admirables clavecinistas— no indicaron jamás digitaciones, confiando, sin duda, en el ingenio de sus contemporáneos. Dudar del de los virtuosos modernos sería indecoroso. (…) ¡Busquemos nuestras digitaciones!”.

Este buscador infatigable sería bautizado por Gabriele d’Annunzio, el otro creador del “misterio compuesto en ritmo francés” Le martyre de saint Sébastien, como Claude de France, un apelativo que va mucho más allá de las connotaciones nacionalistas. Nacido en 1862, Debussy ingresó en el conservatorio de París en 1872, poco después de finalizada la guerra franco-prusiana, una de cuyas muchas consecuencias fue la creación de la Société Nationale de Musique, nacida como un orgulloso estandarte del ars gallica, de una música francesa capaz de contrarrestar la primacía del repertorio germánico. Debussy comulgaba con este ideal, pero, tras sus dos visitas a Bayreuth en 1888 y 1889, también él cayó presa del hechizo de Wagner, y quedó abducido hasta tal punto que muchos años después confesó, no sin humor, que en su juventud había sido wagneriano “hasta el punto de olvidar los principios más elementales del decoro”.

La indagación constante y el deseo de encontrar un camino propio le ayudaron tanto como la influencia de sus compatriotas: el primero, quizá, el poeta Stéphane Mallarmé, que representaba la estética contraria al conservadurismo que le habían inculcado en el conservatorio. Debussy puso música muy pronto a su poema ‘Apparition’, frecuentó habitualmente al escritor entre 1890 y 1895 en los famosos mardis que organizaba en su humilde piso de la Rue de Rome, y le brindó asimismo la inspiración para su última colección de canciones, Trois poèmes de Stéphane Mallarmé. Fue también el poeta quien le pidió imaginar “una nadería de obertura musical” para una representación de su L’Après-midi d’un faune prevista en el Théâtre de’Art en marzo de 1891, que nunca llegaría a celebrarse. Pero el Preludio de Debussy sí vería la luz y su estreno el 22 de diciembre de 1894 constituye, sin duda, una de las partidas de nacimiento de la música moderna. El propio Mallarmé le escribió al día siguiente: “Mi querido amigo, salgo del concierto muy emocionado. ¡Qué maravilla! Su ilustración del Après-midi d’un faune no presenta discordancia alguna con mi texto salvo en que va más lejos, verdaderamente, en la nostalgia y en la luz, con refinamiento, con desazón, con riqueza. Le estrecho las manos admirativamente, Debussy”. La música se liberó de muchas de sus antiguas cadenas (rítmicas, armónicas, formales, tímbricas) y se inauguró una nueva época: menos de 10 minutos de música y tan solo 110 compases para cambiar el curso de la historia.

Otro tanto podría decirse de lo que, a poco de iniciado el nuevo siglo, sucedió en la Opéra-Comique de París con el estreno, el 30 de abril de 1902, de Pelléas et Mélisande, la única ópera completada de Debussy, que dinamitó por completo buena parte de las convenciones del género. Ya en 1889 Maurice Emmanuel tomó nota, en las conversaciones que mantuvo Debussy con Ernest Guiraud, el profesor de ambos en el conservatorio, de que el texto que buscaba para convertirlo en ópera era uno en “el que las cosas estén dichas a medias. Dos sueños asociados: ese es el ideal. Ningún país, ninguna fecha. Ninguna gran escena. Ninguna presión sobre el músico que termina. La música predomina insolentemente en el teatro lírico. Se canta demasiado. Ropaje musical demasiado pesado. Cantar cuando merece la pena. Monocromía. Grisalla”. Y aspira a situarse en las antípodas del drama wagneriano: “Música donde termina la palabra. Música para lo inexpresable. Debe salir de la sombra. Ser discreta”.

Cuando asistió al estreno de Pelléas et Mélisande, de Maurice Maeterlinck, el 17 de mayo de 1893 en el Théâtre des Bouffes-Parisiens, Debussy supo que había encontrado lo que buscaba. Entre los espectadores estaban también Mallarmé, James Whistler y Konstantín Stanislavski. Abandonó de inmediato la composición de Rodrigue et Chimène, ya muy avanzada, se hizo con los derechos correspondientes (adelantándose a Puccini, que llegó demasiado tarde) y se lanzó a crear otra obra revolucionaria, atemporal, en la que el texto de Maeterlinck llega a nuestros oídos como si estuviera recitándose o declamándose, a pesar de que no deja en ningún momento de cantarse, si bien la música nace de un respeto absoluto y una alianza indisociable con los más pequeños matices de la prosodia francesa.

Antes del estreno en Londres en 1909, el crítico Edwin Evans preguntó a Debussy si estaba de acuerdo con la acusación tan extendida de que Pelléas carecía de melodías, lo que impedía que muchos la tuvieran por una auténtica ópera. Y en su respuesta esbozó lo más parecido a un manifiesto estético: “Hay que comprender claramente que la melodía —o la canción— es una cosa y que la expresión lírica es otra. Es totalmente ilógico pensar que podamos conseguir que una línea melódica fija contenga los innumerables matices por los que pasa un personaje. Se trata no solo de un error de gusto, sino de un error de ‘cantidad”. Más adelante se distancia de su antaño divinizado Wagner: “Si en Pelléas apenas puede hablarse, en conjunto, de trama sinfónica es para reaccionar contra esta nefasta estética neowagneriana que pretende transmitir, al mismo tiempo, el sentimiento expresado por el personaje y las reflexiones interiores que le hacen actuar. En mi opinión, se trata de dos operaciones contradictorias desde el punto de vista lírico, y que no pueden, si se unen, más que debilitarse mutuamente”. Pero la naturalidad, la ausencia de artificio de la ópera, la insólita cercanía de todo cuanto cantan los personajes y el impacto que produce en los espectadores fueron el resultado de un largo y radical proceso de despojamiento: “Hay que insistir en la simplicidad en Pelléas: he dedicado 12 años a quitar todo lo que podía haberse deslizado en ella de parasitario (…) he intentado demostrar que las personas que cantan podían seguir siendo humanas y naturales, sin tener jamás necesidad de parecerse a locos o a jeroglíficos. Al principio eso ha incomodado a los ‘profesionales’ y también al simple público que, acostumbrado a que le emocionen con medios tan falsos como grandilocuentes, no ha comprendido de inmediato que lo único que se le pedía era un poco de buena voluntad”.

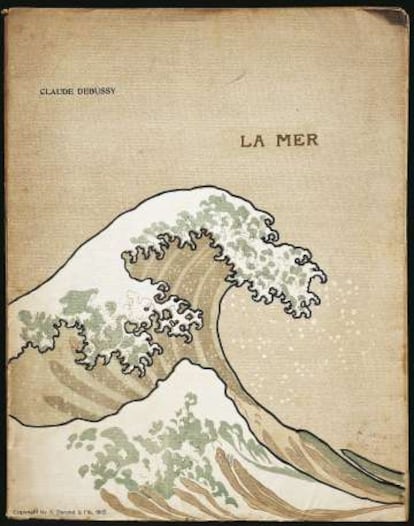

Sus obras orquestales y pianísticas priman la sonoridad, anteponiéndola al desarrollo de los motivos característico de la tradición germánica. Es frecuente encontrar marcados contrastes entre notas graves y agudas, una contraposición que puede revestir mayor trascendencia que la propia armonía. La luz y los colores son, claro, conceptos clave en la creación musical de Debussy, pero no debe ser encasillado bajo el adjetivo “impresionista”, simplificador y deformador, amén de que él rechazó siempre cualquier etiqueta o abanderar cualquier escuela. En una carta a Jacques Durand, en relación con sus Images, admitía estar intentando “hacer ‘otra cosa’ y crear, de alguna manera, realidades, eso que los imbéciles llaman ‘impresionismo’, un término empleado horriblemente mal, sobre todo por los críticos de arte, que no dudan en endilgárselo a Turner, el más hermoso creador de misterio en todo el arte”. En otra a Émile Vuillermoz admitió: “Me honra enormemente al tenerme por el alumno de Claude Monet”, y una estampa de la famosa ola de Hokusai (elegida para ilustrar la cubierta de la partitura de La mer) ocupaba un lugar preferente en su estudio, pero Debussy también escribió (al compositor Raoul Bardac) que “la música tiene esto sobre la pintura: que puede agrupar todas las variaciones de color y de luz. Es algo que no suele señalarse, aunque resulta bastante evidente”, una afirmación que explica el entusiasmo con que recibió la invención del cine quien confesó vivir: “En un mundo de imaginación que pone en movimiento algo sugerido por mi entorno íntimo más que por influencias externas, que me distraen y no me aportan nada. Encuentro un placer exquisito cuando busco profundamente en los recovecos de mi yo, y si hay algo original que pueda salir de mí, sólo puede surgir de este modo”. Es decir, Debussy pintaba su música a partir de los recuerdos y los sentimientos almacenados en su memoria, no de la contemplación directa de los objetos o de la naturaleza. Por eso los títulos de muchas de sus piezas deben entenderse como meramente indicativos más que descriptivos, y por eso en los Préludes pianísticos aparecen al final de la pieza, no al principio, y entre paréntesis.

Debussy fue enterrado el 28 de marzo de 1918, en un día frío y gris, mientras París era bombardeado incesantemente por la artillería alemana en su última y fallida gran ofensiva. Entre los asistentes, desafiando el peligro, estaban su hermano Alfred; amigos y compañeros como André Caplet, Paul Dukas, Henri de Régnier, Jean Roger-Ducasse, Louis Laloy, Camille Chevillard y Gabriel Pierné, o su fiel editor y confidente Jacques Durand. Además de, por supuesto, Emma Debussy (“Mi Pequeña”, como siempre la llamaba Claude) y su hija Chouchou, por la que el músico sentía una “adoración inmensa” y a la que dedicó Children’s Corner. Tenía entonces tan solo 12 años y moriría el 16 de julio del año siguiente, víctima de la difteria. “Mi tesoro, mi vida entera, lo más precioso que me quedaba —la viva imagen de su padre— también se ha ido. (…) ¡Tenga compasión de mí!”, escribió una desconsolada Emma al violinista estadounidense Arthur Hartmann. El cuerpo de Debussy se enterró provisionalmente en el cementerio de Père-Lachaise, pero pocos meses después, ya concluida por fin la infernal guerra, se trasladó al cementerio de Passy, donde él había pedido expresamente poder descansar “entre los árboles y los pájaros”. Este domingo su tumba se llenará de flores.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.