Una historia secreta de la fotonovela

¿Puede un anticuado formato resultar subversivo? Una muestra sobre su considerable influencia en el arte contemporáneo demuestra que sí

Denostada por quienes la consideraron literatura para amas de casa o, en el mejor de los casos, conservada como un souvenir de un tiempo que no volverá, la fotonovela fue el invento más exitoso de la industria cultural durante la posguerra europea, cuando logró seducir a millones de lectores cada semana con sus relatos desbordantes de afectación y remilgo. Este humilde formato caló hondo en el lenguaje visual de la segunda mitad del siglo XX, cuando numerosos artistas se reapropiaron de sus códigos para criticar la rigidez moral de la época o celebrarlos con la ironía y exageración propias de la sensibilidad camp. Por todo ello, resulta incomprensible que ninguna institución se hubiera dignado, hasta ahora, a examinar cuáles fueron los efectos de esa poderosa irradiación.

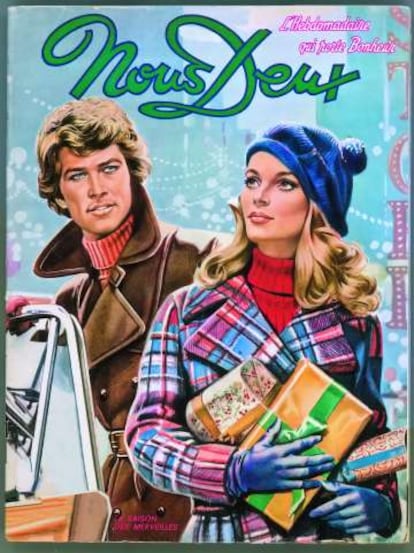

De romper el silencio se encarga el Museo de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo (Mucem), que dedica una exposición a la historia de la fotonovela y a sus efectos en el arte contemporáneo. La especialización geográfica del centro lo convierte en el sitio ideal para hablar de un formato inventado en la Italia de 1947, bajo el influjo del neorrealismo, de la mano de revistas como Bolero o Il Mio Sogno. Después triunfó en Francia y España, antes de ser exportada a Latinoamérica con idéntico éxito. Que se expandiera en países de cultura católica debe de explicar su iconografía, llena de claroscuros y lánguidos rostros de mujer, dignos de una virgen lastimera, y sus subtextos proclives a la redención, en una defensa de la moral dominante entre los últimos cuarenta y los sesenta prerrevolucionarios.

Género popular, nunca fue reconocido por la intelectualidad como el cine o el cómic. Tuvo a toda la sociedad biempensante en su contra

La fotonovela tuvo, desde sus comienzos, a toda la sociedad biempensante en su contra. Género prosaico y popular, nunca fue reconocido como sí lo fueron otros ejemplos de baja cultura, como el cine, el cómic o el circo. En Francia, los intelectuales le dedicaron un obstinado desdén. “Su estupidez me conmueve”, dejó escrito Roland Barthes, en un gesto de inusual condescendencia para el autor de Mitologías, donde no tenía reparos en reivindicar otros avatares de la sociedad de consumo. Más tarde, en sus Fragmentos de un discurso amoroso, añadiría que la consideraba “más obscena que el marqués de Sade”. El comunismo tampoco le tuvo especial aprecio, considerándola un nuevo opio del pueblo que anestesiaba su conciencia política. En la Francia de los cincuenta se creó una asociación “por la dignidad de la prensa femenina”, de la que formaron parte intelectuales católicos —pero también la escritora comunista Elsa Triolet, esposa de Aragon—, que denunciará que la fotonovela “atenta contra la moral y desintegra la familia”. El propio Juan XXIII la condenó en una encíclica de 1959.

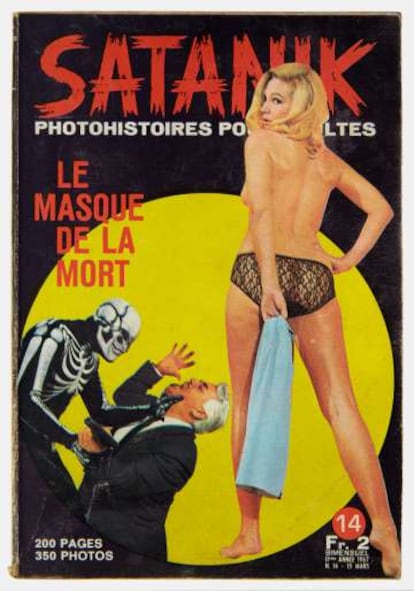

Cuesta imaginar qué peligro encerraba un formato tan aparentemente inocuo. Un vistazo más detallado permite descubrir su osadía. Pese al conservadurismo que imponían sus finales felices, símbolo de un regreso obligatorio al statu quo, la fotonovela reflejaba una sordidez inhabitual en la mayoría de medios de masas. Al final triunfaba el amor, siempre púdico y monógamo, pero no sin haber recorrido antes un mundo de adulterio, enfermedad y opresión que sus mujeres protagonistas vivían en sus carnes. La muestra se atreve a definir la fotonovela, si bien con excesiva timidez, como un objeto prefeminista. “Puede parecer conservadora por su resolución, pero por el camino habla de divorcio, de las dificultades de la mujer para integrarse en el trabajo y emanciparse de la religión y del poder masculino. En cierta manera, se anticipa a los cambios que vendrán más tarde. La fotonovela funciona, en ese sentido, como un sismógrafo social”, analiza Marie-Charlotte Calafat, comisaria de la exposición junto a Frédérique Deschamps. De hecho, con el destape de los setenta, la fotonovela se volverá abiertamente erótica.

La parte más estimulante y novedosa de la muestra es la dedicada a su reapropiación por parte del arte contemporáneo. En 1962, Chris Marker realiza La jetée, mediometraje posapocalíptico compuesto por una larga sucesión de imágenes fijas, que el director concibió y presentó explícitamente como fotonovela. Este icónico proyecto demolerá la infranqueable barrera que separaba la alta y la baja cultura, abriendo camino hacia la disolución de las jerarquías que llegará con la posmodernidad, y evidenciará que el más excelso cine de autor y la más infame fotonovela comparten un código común.“La jetée también tuvo un impacto real en el descubrimiento de los desafíos narrativos de la fotografía, estancada en el modelo del instant décisif de Cartier-Bresson”, escribe el crítico Jan Baetens en el catálogo de la exposición. “La disposición en secuencias y el paso a la ficción, características propias de la fotografía contemporánea, le deben mucho al nuevo impulso de la fotonovela tras la película de Marker”.

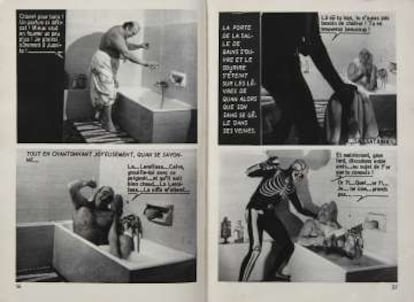

La Internacional Situacionista también se apoderó de la fotonovela para denunciar que la cultura popular podía ser un instrumento de alienación. Tentáculo de la sociedad del espectáculo sobre la que teorizó Guy Debord, el situacionismo consideró que formateaba la subjetividad de quien la leía. Inspirándose en los preceptos del dadaísmo y el surrealismo, utilizó el llamado détournement para distorsionar el significado de sus imágenes, agregando nuevos textos superpuestos las convertían en instrumentos políticos. La muestra recoge un puñado de folletos clandestinos, distribuidos en la huelga minera en Asturias en 1964, un ejemplo de la exigua presencia española en esta exposición.

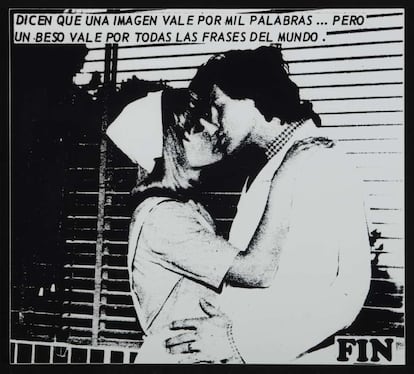

Otro sería Fin (1978), obra mural de Eugènia Balcells cedida por el Reina Sofía, que reúne un centenar de imágenes finales de fotonovelas compradas en el barcelonés Mercat de Sant Antoni. En la yuxtaposición que realiza Balcells, crítica velada pero punzante al orden social y sentimental, se destapa el dogma semioculto en cada viñeta. A la artista, que no era lectora de fotonovelas, le sorprendió que ninguna de sus protagonistas terminara viviendo sola.

En un apartado menos mordaz, cabe señalar el trabajo de Duane Michals, que actualiza el legado de la fotonovela en sus elípticos relatos fotográficos acompañados de texto, o el de Jacques Monory, adalid de la figuración narrativa a la francesa, que amplía viñetas en sus cuadros como Warhol lo hacía con las imágenes de prensa. Por su parte, Marie-Françoise Plissart desarrolló una fotonovela experimental bajo el paraguas de Les Éditions de Minuit, cuna del nouveau roman, igual que Sophie Calle fundamentaría su práctica en la secuencialidad y la alianza entre texto e imagen. En España, Carles Congost y Julia Montilla también se han adueñado de sus métodos. Su última reencarnación ha sido periodística, como demuestra L’illusion nationale, exitosa crónica de auge del Frente Nacional en Francia. “Vivimos en una época con una presencia total de la imagen, pero en la que una fotografía sola sigue generando frustración. Como ha sucedido desde la Edad Media, hoy seguimos queriendo verla asociada al texto”, señala Calafat. El mejor ejemplo serían esos interminables relatos compuestos por imágenes secuenciadas por la propia vida que proponen las redes sociales. En ellos no falta el texto, aunque tenga que ir precedido, como dicta la costumbre en nuestro siglo, de una vulgar almohadilla.

‘Roman-Photo’. Mucem. Marsella. Hasta el 23 de abril.

, comisaria de la exposición junto a Frédérique Deschamps.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.