Edvard Munch: ¿Cómo se pinta un grito?

Dos grandes exposiciones en Oslo (Galería Nacional y Museo Munch) rinden tributo al inclasificable e inquietante autor de ‘El grito’, estrella indiscutible en la obra de un genio que obsesiona por igual a amantes del arte, turistas... y ladrones

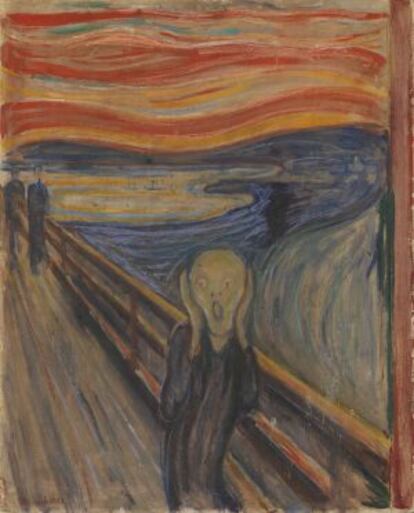

Los visitantes pasan veloces por las salas para cobrar la pieza más deseada: alguna de las distintas versiones de El grito, uno de los iconos de nuestro tiempo, imagen escapada del lienzo en el que yace para pasearse como un fantasma sin reposo. Máscaras, alfileres de corbata, utilización en películas de terror, magnetos, pañuelos, tazas, gomas de borrar… Todo ello no ha podido frivolizar completamente esa figura con la boca abierta que se tapa los oídos bajo un cielo rojizo y sinuoso.

La visión de El grito no puede anular la contemplación de las tormentas interiores que desatan los colores de La niña enferma, Ansiedad, La vampira o Melancolía. El cuadro que encierra La niña enferma se parece más a un ring en el que el artista se pelea a golpes, a brochazos y a apelotonamientos de pintura que al bastidor de un lienzo. Munch parece querer castigar el cuadro. Quizá es también una forma de castigarse a sí mismo.

Pero la estrella de la muestra sigue siendo precisamente esa: El grito. ¿Qué tiene este cuadro para atraer de tal manera la atención del amante del arte, del turista presuroso y de los ladrones de cuadros? ¿Qué grito de miedo lanza esa boca abierta? ¿Qué terror hay en el aire para que el personaje se tenga que tapar los oídos?

La historia de la pintura y de la escultura mantiene una tensión permanente con la expresión oral. ¿Grita la escultura de Laocoonte al ver atacados sus hijos? Esta es una de las primeras preguntas que se hace el entendido cuando contempla el gesto trágico de ese padre atormentado. No, responde Lessing a la cuestión. No puede representarse el grito, quedaría feo. La boca puede entreabrirse, pero no abrirse del todo hasta echar de menos un sonido que nunca llega a salir sus entrañas de piedra. Sería como asistir a una representación en la que los actores solo movieran los labios, sin pronunciar palabra. Grotesco. “El límite de una obra de arte está en su capacidad para representar el grito”, corrobora Schopenhauer.

Pero aquellos doctos no iban desencaminados, esta no es solamente una cuestión de buen gusto académico, es algo más. Incluso en nuestra época, los personajes del cómic mantienen las bocas cerradas, aunque los globos escritos nos indiquen que las palabras salen de ellas. Normalmente no les vemos lengua o dientes. En el cine mudo, cuando los actores cambian su mímica descomunal por la palabra, se salta a los intertítulos. La Medusa de Caravaggio tiene la boca monstruosamente abierta, pero solamente para mostrar su monstruosidad: su yugular está seccionada, imposible imaginar que nos esté lanzando maldiciones. En la pintura, incluso el ángel de la anunciación tiene la boca cerrada. Cierto, hay múltiples excepciones: esas madres de inocentes asesinados, esos coros seráficos, esa Cloris boticcelliana de aliento de flores que los tratadistas señalan solo para mostrar lo inútil del empeño. ¿Es posible pintar un grito?

Frente a Oslo, al otro lado del fiordo, hay una pequeña colina cubierta de árboles enormes. Ahora, en estos días, la colina está en obras. La nueva riqueza de los noruegos cubre progresivamente las riberas de enormes edificios apretados unos contra otros, como si les faltara espacio. ¡Qué ahogo! Pero en la orilla de Ekeberg —lugar en el que Munch sitúa materialmente la escena de El Grito— el ambiente y los olores del bosque predominan aún sobre los del puerto y la ciudad.

Esta es la genealogía de El grito, según las notas del cuaderno de Munch: “Caminaba con dos amigos por la carretera; entonces se puso el sol. De repente el cielo se volvió de color sangre y me sobrevino un sentimiento de tristeza. Un angustioso dolor me oprimía el pecho. Me detuve y me apoyé en la barandilla, increíblemente cansado”. Y más adelante: “Sentí el grito inmenso e infinito de la naturaleza”.

Lo sintió, no lo oyó. Bien es verdad que en las cercanías existían un manicomio —en el que estaba internada su hermana— y un matadero de animales. Alaridos y mugidos no debían de ser infrecuentes en el paraje. Pero aquí se trata de expresar una voz interna, un grito átono que resuena en las entrañas. Y que tiene su expresión en los colores rojo azulados y en las líneas sinuosas que configuran una obra en los bordes de lo artístico, donde la imagen se desnuda a sí misma. La sinestesia funcionó, al fin, y se pudo pintar un grito sin que echemos de menos su sonido. Ruge el cielo atormentado y el profundo azul curvado.

Pero la gran exposición de Munch no es solo esta obra maestra, por mucho interés que despierte esa expresión conmocionada de nuestro tiempo. Están también los retratos de cuerpo entero, magníficos, con la prestancia velazqueña venida del conocimiento que Munch tenía de Velázquez a través de Manet. La reelaboración continua a la que sometía sus pinturas, incluso años después de haberlas entregado, revela el sentido no finito de un trabajo que tiene algo de dietario personal, de continuidad, como si se tratara de una narración. El pintor siente la necesidad de comentar por escrito las circunstancias que rodean las obras. Celos, ansiedad, búsqueda, literatura. Munch era amigo y lector de Ibsen y también de Strindberg, con el que comparte esa lucha de sexos que algunos llaman misoginia. Temor a la mujer que es su igual, su competidora, su miedo.

Imposible que el visitante no demore sus pasos ante Vampyr. En el cuadro, una mujer desparrama sus cabellos rojos-sangre sobre la cabeza y la espalda de un hombre que se inclina en su regazo. Los labios de la mujer se posan sobre la nuca del hombre; quizá sus dientes se le claven en el cuello, o quizá lo bese. El nombre que le dio Munch a la obra fue Amor y dolor, pero pronto se la conoció bajo su título vampírico.

Gran parte del trabajo del artista se realizó y permaneció en Alemania. Algunas de las obras que aquí vemos fueron catalogadas por los nazis como arte degenerado. Ellos tenían práctica en el manejo de los asuntos culturales. No prohibieron las obras de buenas a primeras; las expusieron de nuevo para que el público las contemplara desde la nueva perspectiva nacionalsocialista. Resultado: rechazo total a esa clase de pintura. Y las obras fueron hechas desaparecer, como las de Gauguin o Picasso, de la vista del público.

La mirada nunca mira sola, siempre va acompañada de un cortejo de pasiones. Y la pintura de Munch no las suaviza, precisamente. Como dijo uno de sus contemporáneos: “No tiene la necesidad de ir hasta Tahití para ver lo que hay de primitivo en la naturaleza humana. Él lleva dentro su Tahiti”. Se atrevió a poner al desnudo sus pasiones, en una confesión pictórica única. Pintura de arquetipos originarios y remotos. Los símbolos sangrantes que destellan en el fondo de la caverna pintada.

Manuel Gutiérrez Aragón es cineasta, escritor y académico de Bellas Artes de San Fernando.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.