Gabrielle Bell: “No sé vivir sin dibujar”

La dibujante, icono de la explosión del cómic autobiográfico estadounidense, se toma “en serio” por primera vez a sí misma en el aclamado ‘Todo es inflamable’, una especie de poderoso ‘Apegos feroces’ de la viñeta

Gabrielle Bell nació en Londres, pero sus padres se separaron cuando era tan pequeña que no guarda un solo recuerdo de la city. Lo único que recuerda Bell (44 años), icono siempre al margen de la explosión del cómic autobiográfico que se vivió en Estados Unidos a finales de los 90 y principios de los 2000, es una casa en mitad de ninguna parte, en Mendocino, California. Y a su madre tratando de no perder la cabeza mientras intentaba mantenerse a flote. “Todo lo que hacía por aquel entonces era leer y dibujar”, recuerda Bell. Está en su apartamento, en Brooklyn. Hay una pobladísima librería de cómics a su espalda. No levanta la vista, no mira a cámara. Juguetea con algo, no deja de hacer cosas mientras habla. “Tengo un severo TDA [trastorno por déficit de atención], prácticamente no puedo hacer nada más que dibujar cómics”, confiesa al poco de que dé comienzo conversación.

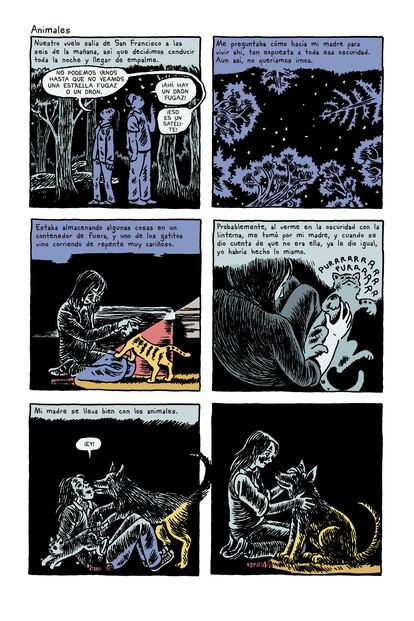

Acaba de publicar su más ambicioso trabajo hasta la fecha, Todo es inflamable (La Cúpula), elogiado a la vez por la mismísima Joyce Carol Oates y Tao Lin, que ahonda en su simbiótica y a la vez distante relación con su madre, a partir de, por primera vez, algo más parecido a lo que se tiene por novela gráfica que al puñado de situaciones ―casi extractos del diario de una no tan atrevida Julie Doucet― que acostumbraban a dar forma a sus personalísimos cómics. Ahí están Cecil y Jordan en Nueva York, Voyeurs, y, por supuesto, Afortunada, que reunían momentos ridículos, dolorosos o simplemente cotidianos (a menudo de una tristeza desarmante que, en realidad, no eran más que botes salvavidas). “No sé vivir sin dibujar. Quiero decir, necesito colocarme en algún lugar, y me coloco cuando me dibujo”, admite.

“Nada me parece soportable si no dibujo”, insiste. Por ejemplo, pensemos en Todo es inflamable. Bell recibe una llamada. Es la vecina de su madre. La casa de su madre ha ardido hasta los cimientos por culpa de un descuido con una vela que se le cayó encima y que primero le quemó los pantalones. Vive en mitad del campo. Lo ha perdido todo. Una vecina le ha dado unas botas porque salió corriendo descalza. Otro, una tienda de campaña. Está viviendo en la tienda de campaña, feliz, porque tiene tres habitaciones. “Pensé que tenía que ir a echarle una mano y sabía que la única manera que tenía de soportarlo sin fastidiarlo era convirtiéndolo en cómic mientras pasaba. Sé que es de lo más inmaduro y narcisista que existe pero no sé hacerlo de otra manera. Necesito sentir que soy la protagonista de una historia en marcha para actuar como es debido”, dice.

Bell no ha leído Apegos feroces, de Vivian Gornick, pero como Gornick en su memoir ha sido consciente, mientras escribía sobre ella, de que su madre no encaja en ningún tipo de molde del que la ficción haya hablado jamás. “En las películas”, escribe Bell, “la maternidad suele representarse en un espectro que va de la fría, indiferente y egoísta, hasta la bruja, déspota y represora, pasando por la mártir, sufridora y sacrificada”. “La mía está fuera de todo rango”, añade. La suya, podría decirse, se limita a vivir y a dejar vivir, o a sobrevivir y a evitar molestar a nadie con sus problemas. Un poco como la propia Bell. De hecho, su madre parece una versión ligeramente mayor de sí misma en la historia. ¿Necesitaba cerrar algún tipo de herida? “Sí, pero no creo que la haya cerrado. Nada se cierra nunca del todo”, dice.

Yo no soy exactamente como me dibujo. Soy un personaje. Cuando empecé, con 20 años, era una tía intensa, súper tímida, seria, incómoda, y me pinté como una chica maja, conectada con el mundo, con amigos.

La dibujante se fue de casa a los 17. “Y no me importó dejar a mi madre en mitad de una depresión horrible. Acababa de abandonarla mi padrastro. Estaba muy sola. Necesitaba ayuda pero yo no sabía cómo ayudarla y me moría de ganas de empezar a vivir por mi cuenta. Así que me fui. Siempre me he sentido culpable”, relata mirando de reojo a la cámara del ordenador. “Cuando se le quemó la casa y decidí que volvería y le echaría una mano fue como volver a aquellos 17 años. Y sentí lo mismo. Es decir, que no iba a poder ayudarla. Por suerte, ahora tomo antidepresivos y tengo los cómics. Puedo ayudarla para luego contar que la he ayudado y eso, supongo, me hace de alguna forma más capaz que entonces”, dice. “En realidad, no podemos ayudar a nadie, no podemos salvar a nadie, solo hacerles la vida un poco más fácil”, añade.

Pasó algo curioso mientras escribía y dibujaba esos infinitos viajes de ida y vuelta – cargada con todo tipo de pequeñas cosas que podían serle útiles, cruzando literalmente el país con ellas, cruzando, por ejemplo, el país con un escurreplatos – a California desde Nueva York, y es “vida y arte confluyeron por primera vez de una forma que las hacía casi indistinguibles”, dice. Se sintió en extremo cómoda explicando esa historia. “Cuando empecé a dibujar, a los 20 años, me obsesioné con la idea de que una buena novela gráfica no podía tratar sobre mi vida, porque ¿qué tenía mi vida de interesante? Así que me pasé meses dibujando una misma página sin sentido”, recuerda. “Le decía a todo el mundo que era dibujante y todos querían ver lo que hacía, así que hice una primera historieta sobre algo que me había pasado, y les encantó, pero yo no me la tomé en serio”, dice.

Y así había seguido un poco, confiesa, hasta Todo es inflamable. “Yo dibujaba, a la gente parecía que le gustaba, pero a mí siempre me parecía demasiado fácil, o poca cosa. Siempre pensaba que lo verdaderamente serio y bueno era la ficción. Entonces una chica hizo una tesis sobre mi trabajo y el de Julie Doucet y achacó al sexismo en el arte el desprecio por lo autobiográfico, y me empoderó tantísimo que me dije que lo que había hecho hasta entonces importaba y empecé a tomarme en serio. Y fue en ese momento cuando escribí Todo es inflamable, y creo que se nota”, explica. También le ayudó leer a Karl Olve Knausgard. “Leerle ha hecho que considere mi trabajo emocionante. Al final, no es de lo que hablas, es cómo lo haces”, dice. “Me fascina, más que su día a día, cómo describe un atardecer, o cómo siente las cosas”, dice.

¿Y no hay riesgo al convertirse en personaje? “No. Yo no soy exactamente yo. Soy un personaje. Cuando empecé, a los 20, era una tía intensa, súper tímida, seria, incómoda, y me pinté como una chica maja, conectada con el mundo, con amigos. Alguien con quien puede empatizarse. Mentía, pero a la vez decía la verdad. Era quien siempre había querido ser o quien era en realidad, sin todo aquel miedo y horror”, contesta. Y en el fondo, era un alguien del pasado. “Estoy cambiando todo el rato, así que la Gabrielle de la que hablo en un cómic, en el fondo, no tiene mucho que ver conmigo ya cuando ese cómic se publica”, añade. Los cómics no son para ella, en cualquier caso, “una armadura” sino su manera de conectar con el mundo: “No me defienden del mundo sino que son un vehículo para moverme por él”.

Otra cosa es cómo llevan los demás formar parte de ese otro mundo que inventa para estar en el mundo. “Nada bien”, dice. Su amigo Tony, un personaje recurrente en su obra, lo aborrece. “Dice que no es él. En realidad, lo que pasa es que no le gusta ser un personaje secundario. Todos queremos ser el héroe de nuestra historia. Y no perder el control de nuestra imagen. Y cuando escribo sobre él, lo pierde. Aunque lo pinte como alguien maravilloso, sigue sin gustarle”, asegura. ¿Y ha pasado lo mismo con su madre? “Sí. No le ha gustado nada. O eso creo. No sé”, contesta. Y ahora que se toma en serio su obra, ¿ha pensado en revisitar momentos del pasado para rellenar el vacío de su historia? “No. Vivo en el presente y nada me interesa más. Quiero vivir intensamente en el presente, el pasado prefiero olvidarlo”.

Todo es inflamable

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.