Llámame Sam y no Samira

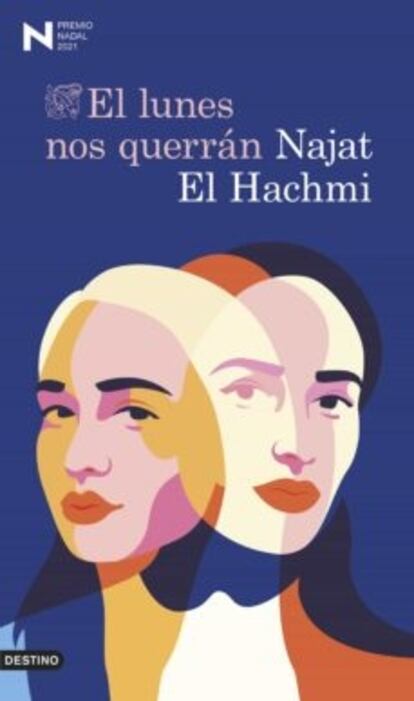

‘Babelia’ avanza el primer capítulo de ‘El lunes nos querrán’, la novela de Najat El Hachmi que se alzó con el Premio Nadal de 2021. El libro narra la lucha por libertad de dos mujeres jóvenes, hijas de la inmigración marroquí en los márgenes de la periferia de Barcelona

Este 10 de febrero llega a las librerías ‘El lunes nos querrán’, de Najat El Hachmi, ganadora del Premio Nadal de Novela 2021, editada por Destino. El libro narra la lucha por libertad de dos mujeres jóvenes, hijas de la inmigración marroquí en los márgenes de la periferia de Barcelona. Estas son sus primeras páginas.

Íbamos en manga corta el día que nos conocimos. Aún no estaba mal visto que las chicas jóvenes enseñáramos los brazos en ese barrio en la periferia de la periferia de Barcelona, pero que podría ser la periferia de la periferia de cualquier otra ciudad. Ya no hay rayos de sol que rocen la piel de las chicas, el fino vello de los brazos ya no se aclara en verano ni salpica el agua sus espaldas desnudas. Y no es porque se haya instalado sobre nuestras cabezas un nubarrón permanente, sino porque el oscurantismo ha penetrado en las mentes de los vecinos sin encontrar resistencia. Muchas de las jóvenes tapadas que ahora verías en nuestro barrio (son mucho más numerosas que cuando tu familia se mudó allí) dicen que renuncian al sol y a la brisa, al agua del mar y las piscinas, al amor y al sexo libres por convencimiento y voluntad propia. Discuto a veces con ellas cuando visito a mi madre —ella sigue viviendo allí—, pero lo hago como si mi yo de ahora hablara con mi yo de entonces, de unos diecisiete años. Nosotras también lo hicimos, ya lo sabes, renunciamos expresamente a ciertas cosas, y también creímos hacerlo voluntariamente.

El caso es que cuando nos conocimos íbamos en manga corta. Tú no lo sabías entonces, pero yo en esa época salía al mundo exterior con el cuerpo encogido sobre sí mismo, como ocultándome de las miradas de toda la gente con la que me iba encontrando. Daba igual quiénes fueran, yo siempre me encogía. Ese cuerpo era mío, pero me estorbaba hasta resultarme asfixiante porque no sabía muy bien cómo desprenderme de él. Al mirarte por primera vez vi un rostro deslumbrante, tu sonrisa se me contagió sin que yo pudiera oponer resistencia alguna, pero al fijar mis ojos en los tuyos no tardé en darme cuenta de que en lo más hondo, bajo el destello de simpatía, había una sombra que no podía interpretar. Mi cuerpo encogido y la sombra en tu mirada eran fruto de una misma herida, pero por aquel entonces ni tú ni yo lo sabíamos.

Cuando se hacía de noche en nuestro barrio vertical, las ventanas iluminadas de centenares de pisos minúsculos parecían ojos que nos observaran. Todos nuestros movimientos, nuestras conversaciones, gestos y acciones, todo era público y visible para los vecinos amontonados los unos encima de los otros, unos vecinos que dedicaban buena parte de su tiempo a controlar nuestras vidas. Me acuerdo mucho de Sam, que vivía en el piso de abajo y se partía de risa cuando alguien le contaba lo que habían dicho sobre ella. ¿Y crees que me importa? Vive y deja vivir, repetía, y puede que por eso mismo yo fuera tan a menudo a su casa y me sentara sobre su cama, una cama con un somier viejo que se hundía y nos hacía resbalar la una hacia la otra. Su dormitorio estaba lleno de cajas y bolsas que no se podían guardar en ningún otro sitio. No sé si sigue haciéndose llamar Sam y no Samira. ¿Te acuerdas de que se enfadaba cuando la llamábamos por su nombre real porque sonaba a buena chica, a chica anticuada de las que se casan con catorce años y tienen el primer hijo a los quince? No, ella quería que la llamáramos Sam porque era más moderno y encajaba mejor con la otra cosa que quería ser (aparte de moderna): negra. Nos daba la risa, pero estaba convencida de que lo conseguiría. Nosotras, las moras, no somos nada, nos decía, no salimos en videoclips ni en películas, no existimos. Solo aparecemos en la mierda de reportajes aburridos de La 2. Y a veces ni eso. Cuando salimos en televisión nos enfocan de lejos o de espaldas, en grupo y todas tapadas, como si fuéramos parte de una manada en medio de la sabana. No hacemos nada. Ni cantamos ni bailamos. Pero los negros sí, ellos son guais, tienen su música, sus series, son los protas, y la gente los admira, no los estudia.

Y es que había unas cuantas Samiras en nuestro barrio. A pesar de que las leyes de entonces prohibían el abandono escolar temprano y el matrimonio infantil. ¿O no eran infantiles esas uniones pactadas con un primo del pueblo que necesitaba los papeles? Todo por el bien común de la familia. Si las Samiras querían otra cosa, que se aguantaran, como se aguantaban los padres de las Samiras comiendo cada día patatas y tomates de lata, porque la comida fresca era demasiado cara y todos los meses debían mandar dinero a los parientes del otro lado del Estrecho. Todo formaba parte del mismo sacrificio: comer barato, vivir en pisos de techos bajos y cocinas de armarios de formica abombada, trabajar todas las horas que les ofrecieran y dar las hijas de catorce años en matrimonio al hijo mayor de un hermano que no podía cruzar la frontera de ningún otro modo. Cuando cumplían los quince, las Samiras ya empujaban el cochecito de su primer bebé y nadie les cantaba la canción: ¡tiene mi amoooor!

Es verdad que Sam tenía un rizo muy pequeño y crespo, y siempre le decían que era pelo de negra, pero no se parecía nada a ti. Era la chica con los labios más carnosos que he conocido nunca, con esa forma de corazón, llenos, como a punto de derramarse. Me imaginaba a los hombres recorriendo con un dedo aquellas protuberancias, deseando morderlas, pero cuando me venían este tipo de pensamientos volvía al lunes, lunes y a confeccionar listas mentales, listas y más listas para frenar la excitación. Aunque no siempre lo conseguía. Sí, cuando nos conocimos, aquel verano de finales de los años noventa, yo ya había llegado a esa fase. Obsesionada con un autocontrol imposible, convencida de que era la única forma de alcanzar todos mis objetivos: sacar las mejores notas, tener un cuerpo normal y no aquella confusión de carnes casi monstruosas, aprender inglés, ganar dinero, escribir una novela, leer todos los libros y salir del agujero en el que nos había tocado vivir para viajar y conocer algo más que nuestro barrio vertical de pisos de techo bajo.

A Sam la conocí en el colegio. Nunca le había interesado demasiado estudiar y al terminar la etapa obligatoria lo dejó. No me entra nada, tía; ella siempre me llamaba tía. Cuando nos presentó no tardó ni un segundo en decírtelo: es una empollona asquerosa. Mi madre siempre me lo dice: tendrías que ser más como la hija de Muh y no tan cabra loca. En el barrio me llamaban la hija de Muh y en el colegio empollona, algunos incluso mora empollona. Los chicos, también moros en su mayoría, me decían si me creía mejor que ellos, si por el hecho de ser empollona iba a dejar de ser mora. Una mora de mierda como nosotros, decían a veces. Claro que también había alumnos que eran cristianos. Los llamábamos así porque era lo que se decía en nuestras casas, el mundo se dividía entre moros y cristianos. Los cristianos me llamaban empollona o mora empollona dependiendo del día, de si había habido una pelea o no. Puede que fuera por todas esas fronteras invisibles entre los alumnos por lo que yo me sentía siempre más cómoda en compañía de un libro.

Sam me llamaba empollona con admiración, siempre me repetía que yo iba a llegar muy lejos. Nunca se habría imaginado que a pesar de mis buenos resultados académicos yo me sentía totalmente defectuosa. Que cuando sacaba un 9,75 me quedaba atrapada en el error fatal que suponía el 0,25, una tara imperdonable que demostraba que, al fin y al cabo, yo no era nada, no servía para nada y nunca llegaría a nada. Y que si los demás pensaban que era inteligente era porque tenía la habilidad de engañarlos a todos, de disimular mi condición de tonta sin remedio. Viví muchos años así, azotándome sin parar. Mi gran delito era ser mediocre y por eso merecía todo el dolor del mundo. Por eso me gustaba encontrarme con Sam y hablar con ella un rato, por que la suya era una juventud luminosa. Ella la disfrutaba sin la actitud malsana y retorcida con la que la vivía yo.

Yo leía mucho entonces, y tanto Sam como mi madre y todos en el barrio creían que lo hacía porque era muy estudiosa. Ya sabes que para nuestras familias los libros son eso: instrumentos al servicio de la preparación académica, símbolos de seriedad y buena conducta. Si mis padres hubieran podido leer algunas de las novelas que me excitaban en las noches de insomnio, seguro que me las habrían prohibido, del mismo modo que cambiaban de canal cuando en televisión estaban a punto de darse un beso. Pero como eran todos analfabetos confiaban en la corrección moral de lo escrito. Al fin y al cabo, nuestras vidas de musulmanes estaban vertebradas por el libro sagrado, ¿cómo iban a imaginar que un objeto parecido al noble Corán pudiera contener lo que ni siquiera se podía decir en voz alta? ¿Lo que no se podía ni pensar? Intentaba evitarlo porque después sentía una culpa insoportable, pero a menudo, cuando al leer un libro cualquiera me encontraba con párrafos en los que se describía la intimidad de algún encuentro amoroso o sexual, los leía una y otra vez hasta que no podía evitar la excitación y mi mano, como si fuera ajena a mi voluntad, descendía hasta la humedad de mi entrepierna. Contenía la respiración siempre y apenas me movía para no despertar a mi hermano pequeño, que dormía en la cama de debajo. Después, si llegaba la explosión de placer, lloraba. Siempre lloraba después de los orgasmos. Ni siquiera contigo pude hablar de esto. Ahora leo alguno de los párrafos que más me excitaron y descubro que eran de lo más inocentes, que en realidad poco decían y casi todo era fruto de mi imaginación inflada de fantasías.

También leía por miedo a la vida. Eso no lo sabíais ni mi familia, ni tú, ni Sam. Ella disfrutaba con todo, hablaba con naturalidad del mundo de los chicos, coqueteaba con ellos aunque luego no llegaran a nada, tenía fama de fácil por el solo hecho de reírse y porque vestía como quería, y sus padres dejaban que fuera así. No le daba miedo gustar. Yo admiraba y envidiaba su comportamiento extrovertido y espontáneo, que le importara una mierda su reputación o cosas intangibles como el honor de la familia. Al recordarla me viene a la cabeza la voz de Cyndi Lauper diciendo: “Oh, girls just want to have fun”. Era lo que nos tocaba entonces, era lo que se suponía que teníamos que hacer, pasarlo bien. Pero eso tan simple era toda una novedad: nunca antes se había dicho que a nuestra edad nos teníamos que divertir. Pero si nuestras madres nos habían parido poco después de salir de la infancia, ¿cómo podíamos saber lo que era ser adolescente si en el país de nuestros padres no existía tal cosa? ¿Cómo podíamos vivir despreocupadas y hacer como que éramos chicas normales al filo del milenio con todas esas ventanas iluminadas acechándonos?

Yo estaba convencida de que podía aprender lo que era la vida leyéndola en los libros: el amor, el sexo, la libertad. Lo que fuera. Pensaba que era lo mismo entender algo por escrito que en la práctica.

¿Qué diferencia podía haber? Tú, con tu espíritu pragmático y los pies en el suelo (creo que en nuestro barrio todo el mundo era mucho más pragmático que yo), me contestarías que vaya tontería, que una cosa es lo que puedes entender con la cabeza (y aquí te llevarías el índice a la sien con un gesto muy nuestro, muy de nuestras madres) y otra es vivir las cosas de verdad. Como una receta, me dirías, la lees y todo cuadra, pero luego te pones a hacerla y ¿qué pasa? Que hay cosas que salen bien y otras que no.

¿Por qué? Por mil razones. Nena (tú no me llamabas tía, me llamabas siempre nena), nena, los libros no lo dicen todo. Ni siquiera los de cocina. No te cuentan cosas que los cocineros saben y dan por hecho que todo el mundo conoce, o no te dicen el tipo de harina, si el horno es eléctrico o de gas, hay miles de cosas que no controlas leyendo la receta y que solo descubres cuando cocinas tú. La vida se vive, no se lee. Bueno, no sé si me habrías soltado una frase tan ampulosa. Eras profunda, más madura de lo que te tocaba por edad, pero te expresabas de un modo claro y accesible. Por eso después, cuando ya nos teníamos más confianza, cuando yo te hablaba y hablaba, me decías: para, nena, para, para, que no entiendo nada de lo que dices.

Lo que no supe explicarte entonces es que leer, sentirme parte de un mundo que nada tenía que ver con el nuestro, tan pequeño, ponerme en la piel de la protagonista de pequeñas y grandes aventuras, me permitía ensayar cómo vivir. Todo era un simulacro, es verdad, pero me sirvió de asidero al que agarrar me para no ahogarme bajo el peso de todas las normas que nos iban imponiendo.

Y era una forma de vivir sin el peligro de que la vida, la real, me desbordara. Al sumergirme en un libro abandonaba un poco el cuerpo, dejaba de resultar tan amenazante, aunque de vez en cuando despertara de repente de su letargo con esos párrafos que yo consideraba tan sexuales. Cuando nos conocimos no me di cuenta, centrada como estaba en mí misma, de que a vosotras también os pasaban cosas en el cuerpo que expresaban lo que no podíamos decir en voz alta. Ahora sé que era puro miedo al placer, al amor, al sexo, a la libertad, pero también al acoso, a las consecuencias devastadoras que podía tener el hecho de provocar el deseo en los hombres, un deseo amenazador sobre el que todas las madres nos advertían sin parar desde que éramos pequeñas. No andes sola, ni a oscuras, el lobo siempre está al acecho; y al convertirnos en mujeres, mujeres vírgenes aún, el peligro aumentaba de un modo exponencial. Pero todo esto lo comprendí muchos años más tarde.

Tú conocías a Sam de antes, vuestros padres eran vecinos en el pueblo al otro lado del Estrecho y ahora habían recuperado el contacto cuando vuestra familia se mudó al barrio vertical, unos pisos por encima del nuestro. Estábamos en medio de la plazoleta que formaban las tres torres cuando Sam nos presentó. Todas las ventanas observándonos, y tú y yo nos quedamos atrapadas de repente la una en la otra. Daría lo que fuera para volver a ese preciso instante, a la atracción repentina que sentí hacia ti, un impulso físico que escapaba a la voluntad o la razón. Con el sol calentándonos ligeramente la espalda, sentimos una goma elástica que tiraba de la una hacia la otra y desde entonces buscamos todas las excusas posibles para encontrarnos. Si coincidíamos por la calle, nos pasábamos horas hablando. Yo llegaba a casa y mi madre me hacía mil preguntas sobre dónde había estado. Podías verme desde la ventana, le respondía, estaba abajo con una amiga. Tienes suerte de que él no esté. Mi madre siempre decía él en vez de tu padre. A veces coincidíamos en la habitación apretujada de Sam, a veces nos parábamos en el rellano. No consigo recordar de qué hablábamos tanto rato de pie, aquella tirantez extraña, aquella confianza inmediata para contarte mis secretos que yo no había sentido con nadie. Aunque entonces me daba tanto miedo lo que pudieran decir de mí que intentaba no tener nada que ocultar, no hacer nada que pudiera considerarse una mala conducta. No por mi mala conciencia, sino para poder seguir disfrutando de los privilegios que me habían concedido: salir para ir al instituto o para hacer recados concretos, un margen de libertad inaudito para las mujeres como mi madre, que no salían de casa más que una vez por semana.

Tener secretos era demasiado arriesgado, y si los hubiera tenido no se los habría contado a nadie que viviera en el barrio. Los rumores, en esas tres torres de pisos, corrían como la pólvora, y las paredes parecían tener oídos. Por eso a mí me habían puesto el sobrenombre de la Mudita. Así era yo en el barrio, muy distinta de como me comportaba dentro de las aulas del instituto, donde hablaba y hablaba sin parar, en clase, en los pasillos, en el comedor lleno de humo. A mi instituto no iba ningún alumno que viviera en nuestro barrio, porque entonces la primaria se acababa a los catorce años y los pocos que seguían estudiando se apuntaban a formación profesional. No recuerdo si nos dimos dos besos ni la conversación del primer día, te recuerdo sonriendo, con el pelo liso recogido en una cola de caballo, unos pómulos majestuosos y los ojos almendrados siempre pintados de negro. A las chicas solteras se nos prohibía pintarnos los ojos, el kohl era para las casadas, pero yo a ti siempre te he visto con esa mirada intensa, las cejas enmarcándola como en una miniatura persa. Eras, sin duda, la encarnación del ideal de belleza de nuestras madres: con la piel blanca y de carnes abundantes. Aunque tenías la cara llena de granos y parecías medio enterrada en ti misma. De cintura para arriba estabas delgada, con poco pecho y los hombros estrechos, pero de cintura para abajo te ensanchabas como si te hubieran plantado en otro cuerpo, más lento, más espeso, un cuerpo que parecía frenar tus posibilidades de alzar el vuelo. ¿Eso es lo que pensé ese mediodía ante el portal o es ahora cuando me parece que tus caderas y muslos desmesuradamente anchos y los granos en la cara eran mecanismos de defensa ante el mundo, del mismo modo que lo era mi forma permanente de encogerme sobre mí misma?

No lo sé, pero pronto correrían rumores en la escalera sobre tu vida, sobre lo que te había pasado antes de aterrizar en el barrio. Y de haber sido ciertos me habrían confirmado que la sombra en el fondo de tu mirada era una tristeza razonable, por muy risueña que te mostraras. Yo entonces, por principios, no me creía ninguno de los cotilleos que circulaban. Cuando mi madre me decía: ¿sabes que la hija de fulanita ha hecho tal cosa?, me encogía de hombros y le contestaba que yo no había visto nada y ella tampoco, y que por eso no podíamos sacar conclusiones y menos aún dedicarnos a juzgar a las demás (porque los rumores siempre eran sobre chicas o mujeres, ellos no eran materia de interés para la brigada de control social de las tres torres). Entonces mi madre se empecinaba en defender a la persona que le había confiado la información y, para demostrarme que no mentía, me decía que había jurado por Dios. ¿Quién se atrevería a usar el nombre del Señor en vano?

¿Quién crees que diría juro por el sagrado Corán si no fuera cierto? Yo volvía a encogerme de hombros, porque en la mayoría de los casos los rumores tenían que ver con hechos inocentes o normales para chicas de nuestra edad: que si una había hablado con aquel, que si había salido de noche, que si aceptaba trabajar sirviendo alcohol a los cristianos o limpiando culos a los viejos. Todo eran excusas para frenar nuestros pasos, por pequeños que fueran, y se nos juzgaba de forma implacable. La señora del sexto segunda, hermanastra de una prima lejana de mi padre, conocida por todos como la Parabólica, porque a la que le llegaba una exclusiva corría a la cabina de teléfono a gastarse el dinero para contarla a los del pueblo al otro lado del Estrecho, no tardó en visitar a mi madre para traerle noticias sobre tu familia. Le contó que, aunque vinieras del mismo pueblo que las respetables familias de nuestra raza (decían raza en castellano, no eran pocas las palabras que tomaban prestadas), sin duda la más noble de todas las razas, vosotros erais más relajados, del tipo de gente a quien le da todo igual. Por eso, cuando había reuniones en vuestra casa se mezclaban hombres y mujeres.

¿Te acuerdas del peso que tenía la expresión “todo les da igual”? Todo les da igual no quería decir que fuerais unos pasotas, no, lo que quería decir es que erais moralmente relajados, algo que creaba todo tipo de suspicacias. No sé de dónde sacó la Parabólica que vosotros erais de ese tipo de gente, pero cuando aún no habíais terminado la mudanza ya os habían colgado la etiqueta, y eso después complica ría nuestra amistad, vista muy pronto por mi padre como un peligro. Pero ya sabes que para él prácticamente todo constituía un peligro.

Yo hice siempre oídos sordos a todo lo que contaban sobre ti y tu familia. Me parecías de lejos la persona más transparente que había conocido. Y, al contrario de lo que hacían los demás, nunca te oí contar nada que no fuera sobre ti misma. Si sabías algo de las otras chicas, eras como un médico que guarda un secreto profesional.

A la Parabólica yo la desconcertaba mucho. Cuando venía a casa y se sentaba en la salita, se recogía un poco el vestido hasta que se le veían los pantalones de debajo, enganchaba dos dedos en el cinturón trenzado para colocárselo bien y me miraba repasándome de arriba abajo de un modo que me inquietaba. Entonces me soltaba: el otro día te vi pero tú ni caso, ni te diste cuenta. Tú siempre andas rápido y con la mirada fija en el suelo. Desde luego que no hay chica más ejemplar que tú. Y me lo decía como preguntándome: ¿qué escondes? Algo escondes, y tarde o temprano lo descubriré.

Yo entonces, ya te lo he dicho, estaba intentando controlar la vida haciendo listas y abdominales y leyendo todo lo que podía leer, no daba pie a rumor alguno, y si seguía en el instituto era por eso mismo, porque a mi padre no le habían llegado comentarios negativos sobre mi comportamiento. Pobre de mí. Si se entera del más mínimo desvío, me advertía a menudo mi madre, que le hacía de mensajera, se te acabarán todos los privilegios. Poco se imaginaba la Parabólica que pronto tendría material de sobra para dejarse un dineral en la cabina, hablando de mí y de ti y de las cosas que haríamos a escondidas.

Poco después de conocernos empezamos a salir a correr. Tú, Sam y yo. Qué gran novedad, qué comportamiento tan escandaloso que ocuparía las tertulias en las casas y provocaría encendidos debates: que un grupo de chicas como nosotras, con madres que no salían de casa más que por motivos concretos y tapándose antes de pisar el mundo exterior, que chicas solteras como nosotras en un barrio como el nuestro, tres torres alrededor de una plaza de cemento limitadas por el triángulo que formaban un río, la vía del tren y una carretera comarcal, nos pusiéramos a correr por los caminos sin asfaltar como cabras locas.

¿Dónde se ha visto? Pero esa sería solo una de las controversias que provocaríamos. Controversias por actos insignificantes. La cucharita escarbando en la enorme muralla tras la que estábamos encerradas. Es cierto que no éramos muy conscientes de lo que estábamos haciendo. No éramos más que unas chicas jóvenes que querían ponerse en forma y correr como las que salían en televisión.

El lunes nos querrán

Autora: Najat El Hachmi

Editorial: Destino, 2021

Formato: Tapa dura, 304 páginas, 20,90 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.