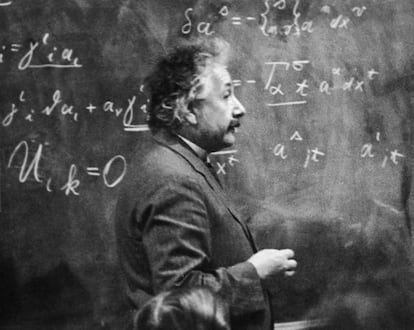

Einstein: la luz que mide las cosas

Las teorías del científico alemán sobre el espacio y el tiempo ahondaron en la querella entre la ciencia y las humanidades que sigue siendo la médula del pensamiento moderno

La gravedad fue el Dios de Newton, el de Einstein fue la luz. La luz ha sido la gran protagonista de las dos teorías que revolucionaron la física del siglo XX. En la relatividad, define la naturaleza del tiempo y el espacio. En la teoría cuántica, se comporta de forma ambivalente (y cordial). Responde a nuestras expectativas y será onda o corpúsculo en función del instrumento que utilicemos para observarla.

Einstein tuvo la gran intuición que marcaría el rumbo del siglo: la luz como medida de todas las cosas. Pero prefirió prescindir de los sistemas de referencia vivos y los sustituyó por mecanismos de detección automática. Una elección que ahondaría en la escisión entre las dos culturas (ciencias y humanidades) que sólo será corregida parcialmente por la física cuántica. La relatividad, cuyo planteamiento y detalle algebraico es fascinante e imaginativo, funciona en el nivel físico, pero se descalabra en el epistémico. Lo advirtieron Poincaré, Heidegger, Bergson, Whitehead e incluso Lorentz (cocreador de relatividad especial y cuya firma debería figurar en ella). En cierto sentido, ese desliz fue una elección filosófica. La concepción de Einstein del espacio y el tiempo acaba por reducir, en lugar de amplíar, nuestra visión del cosmos.

A principios de siglo XX en Francia había una sólida tradición de colaboración entre científicos y filósofos. Lamentablemente, ese diálogo se ha perdido y, sin embargo, la querella entre las dos culturas sigue siendo la médula del pensamiento moderno. Una polémica que se remonta a Galileo y que tuvo un momento decisivo en abril de 1922, cuando se celebró en París un debate entre Einstein y Bergson. Un excelente libro de la mexicana Jimena Canales (El físico y el filósofo, Arpa), analiza, con frescura y agilidad, los detalles de aquel encuentro, en el que se dirimía la naturaleza del tiempo y el espacio.

En el centro de la discusión había una cuestión. ¿Es lícito hablar de un “tiempo espacial”? O, dicho de otro modo, ¿comparten el tiempo y el espacio una misma naturaleza? (algo que anticipó Aristóteles). Si así fuera, el tiempo podría considerarse una dimensión más del espacio (una cuarta dimensión del espacio con los mismos derechos que las anteriores). Y eso es lo que hizo Einstein: “Para dar un significado físico al concepto de tiempo, hay que establecer relaciones entre lugares diferentes”. Bergson, por otro lado, consideraba ilícita esta equivalencia. Suponía ignorar el tiempo vivido, ese en el que no todos los instantes son iguales ni tienen la misma duración. Reducirlo a un tiempo homogéneo t (que facilita las ecuaciones) supone corromper la naturaleza genuina del tiempo, cuya frescura descansa en su resistencia a ser homogéneo.

Einstein y Bergson no se entendieron. Y el debate concluyó con una triste y lapidaria frase del alemán: “El tiempo de los filósofos no existe”. Un desacuerdo que ilustra la brecha entre las dos culturas. Einstein reconoció que Bergson había entendido la esencia de la relatividad. Bergson confesó a un amigo que Einstein nunca no lo había entendido, quizá porque no quiso, o quizá por una combinación de factores. Su escasa formación filosófica, su temperamento y educación fueron sin duda importantes, pero había algo que se movía a mayor profundidad. Cierta incompatibilidad metafísica, que reeditaba la de Heráclito y Parménides, Platón y Aristóteles o, más recientemente, Berkeley y Locke.

En la relatividad especial el tiempo es la cuarta dimensión del espacio, con los mismos derechos que las otras tres. Para Lorentz ese era el mayor problema con la teoría. El tiempo y el espacio no podían ser simplemente intercambiables. De hecho, el “tiempo espacial” que manejaba Einstein desvirtuaba a ambos. Lorentz creía que no era improbable que, en el futuro, la vía del éter, descartada por Einstein, pudiera dar resultados. El hecho es que, en 1905, cuando Einstein publicó su famoso artículo, la carrera por la estandarización del tiempo ya se había iniciado y las naciones competían por imponer sus métodos de cronometraje. Pero no sólo el tiempo era problemático. Desde hacía mucho la física buscaba algo quieto en el universo, algo que pidiera servir de punto de referencia absoluto para el espacio. A finales del XIX, el tiempo se media mediante el movimiento de la tierra respecto a las estrellas fijas (el llamado tiempo sideral), pero se observó que la velocidad de la tierra se ralentizaba. Michelson tuvo la audacia proponer que la luz fuera el patrón para la longitud. El objetivo era redefinir el metro utilizando longitudes de onda de la luz y su frecuencia para medir el tiempo. Maxwell propuso el espectro del átomo de sodio, pues ofrecía nítidas líneas de frecuencia. Los patrones basados en espectros moleculares eran los mejores por su estabilidad (la molécula era lo más imperecedero e inalterable que se conocía). El método de Michelson se siguió utilizando hasta 1967, cuando se definió el metro con un isótopo del kriptón. Por fin los científicos habían encontrado un patrón natural ideal. Rayos que son al mismo tiempo patrones de longitud e instrumentos de medición. En 1907, Michelson recibió el Nobel por haber encontrado ese “patrón absoluto”.

Como en el caso de Newton, todo había empezado con el movimiento. Todo se mueve en el universo, no hay nada quieto en la naturaleza (no hay ni siquiera “objetos”, dirían los budistas), y el patrón más estable era la luz emitida por ciertos isótopos. Pero nadie aseguraba que esos fenómenos espectrales, enormemente estables, no estuvieran sometidos a variación (lo lógico es que lo estén). Un mismo fenómeno se utiliza para medir tanto el espacio como el tiempo. Algunos físicos como Brillouin advirtieron la circularidad del razonamiento. El espacio y el tiempo se definían mediante ondas de luz, por tanto, no quedaba otro patrón para medir la velocidad de la luz. La constancia de la velocidad de la luz parecía más bien un postulado, una verdad que se admite sin pruebas, si las consecuencias no la contradicen, y que sirve de base a ulteriores razonamientos. Goethe ya lo había advertido: “el mayor arte de la vida teórica y práctica consiste en suplantar un problema por un postulado”. Einstein lo reconocería más tarde, había alzado una conjetura a la categoría de postulado. Un postulado que, visto lo visto, funciona.

Tras el temblor del debate, hubo numerosas réplicas. En defensa de Einstein, Russell afirmó que Bergson representaba “la bancarrota del intelecto y el triunfo de la intuición”. Exageraba. No hay oposición entre intelecto e intuición. Whitehead, por otro lado, apoyó a Bergson. Planteó una filosofía que evitara la “bifurcación de la naturaleza” y descartara la distinción entre naturaleza y experiencia. Whitehead no creía que la velocidad de la luz fuera insuperable, ni que lo fuera a seguir siendo durante toda la eternidad. Hubo otras críticas, desde la filosofía. Heidegger denunció que la teoría de Einstein abordaba la medición del tiempo, no el tiempo en sí. Y que se equivocaba al considerar el tiempo como algo homogéneo y cuantificable. La naturaleza del tiempo era completamente diferente a la del espacio. En este punto resuena el pensamiento de las upaniṣad. El tiempo es la conciencia original (puruṣa), mientras que el espacio es la naturaleza creativa (prakṛti). El primero es vacío e inmutable, la segunda es pura transformación. Cuando se experimenta el primero desde la segunda, parece que fluye, pero es sólo un efecto. La esencia original del tiempo es la quietud. Visto así, el tiempo es el centro de todo lo vivo, el no-lugar del corazón, donde el conocimiento se conoce a sí mismo. Confundir el tiempo con su medida y reducirlo a espacio implica distorsionarlo. Heidegger reaccionaba contra el mantra del positivismo, lo que no es medible, no existe. Y ofrecía un matiz esencial: “la vida humana no tiene lugar en el tiempo, sino que es tiempo en sí misma”. El tiempo, lo más significativo y vivido, quedaba confiscado, reducido a mera tasación.

Mientras que para Einstein la filosofía no debía inmiscuirse en el problema del tiempo, para los filósofos era un problema esencial. Cuando se produjo el debate, Einstein era un perfecto lego en filosofía. De hecho, su proyecto era borrar cualquier rastro de filosofía de la ciencia. Admitió que había dos formas de percibir el tiempo, la psicológica y la física. En la primera percibía la persona entera (cuerpo y mente) y se veía afectada por el aburrimiento, la expectación o el hambre, mientras que la segunda era medida por un aparato indiferente a dichas perturbaciones. Pero Einstein nunca reconoció que las máquinas no perciben, que solo miden. Equiparó esa medición con la experiencia, como si el tiempo no dependiera de una conciencia corpórea (Merleau-Ponty). Y convirtió el universo en un gran mecanismo.

Humanismo singular

La mejor respuesta que he escuchado a la querella entre las ciencias y las humanidades es que ambas son complementarias, aproximaciones diferentes a una misma realidad. Me parece una postura conciliadora y, en este sentido, goza de mis simpatías. Pero en esa respuesta hay implícita una idea, desmentida por la experiencia artística y la cultura mental. La de que la realidad es independiente del modo en que nos aproximamos a ella. Es evidente que el físico y el filósofo ven mundos diferentes. Y la vida consiste, entre otras cosas, en ver el mundo. Hay que vivir y hay que elegir qué ver.

El dominio de la ciencia ha sido tan apabullante que muchos ciudadanos se preguntan por qué existe la filosofía si tenemos la ciencia. En la era de la tecnología, la propia filosofía ha justificado de dos maneras su razón de ser. En el primero, habitual en los departamentos de ética, la filosofía renuncia a competir con la ciencia y se convierte en disciplina “auxiliar”. Deja hacer a la ciencia y observa, de modo crítico y reflexivo, sus avances. Denuncia esto o aquello, pero sin intervenciones significativas o creativas. En el segundo caso, la filosofía sigue siendo rival de la ciencia e intenta, como intentó la ciencia inversa de Goethe, restablecer otro tipo de relación con las cosas. El tipo de relación que, precisamente, la ciencia oficial esconde. Kierkegaard, William James o Whitehead escogieron esta segunda vía. Bergson creía que, si impedimos todo conflicto entre la filosofía y la ciencia, se corre el riesgo de sacrificar la primera, sin que la segunda gane nada importante con ello.

Todos estos filósofos renegaron de un tiempo conformado por instantes vacíos y uniformes. Concebían el instante como algo lleno de vida y profundidad, como algo difícilmente manejable. No hay dos instantes iguales, los hay vertiginosos, decrépitos o renovadores. Cada uno a su manera propuso una filosofía de la simpatía y la participación, que ponía el acento en la mirada y para la que había una posible cosmología. El universo aparece en ella como un organismo vivo, sujeto a periodos cíclicos de recreación o disolución, que se desarrollan en paralelo a la evolución cognitiva de los seres que lo habitan. El espacio y tiempo no es ya, como en Kant, el marco o escenario de la vida, sino que es la vida consciente la que proyecta los habitáculos del espacio y los cursos del tiempo.

Me gusta llamar a esa postura “humanismo singular”. En ella, el individuo articula su vida consciente en torno a ciertas intuiciones y cualidades. Podrá utilizar los aviones, los puentes o los edificios que le ofrece el físico, sin necesidad de asumir, como hace éste, que el tiempo pueda reducirse al espacio. La vida es una constante elección y esta decisión concierne a la vida misma. “El primer acto de libre albedrío es creer en el libre albedrío” (William James). Para el humanismo singular, los dioses son siempre locales. Y su cosmología sitúa el centro del cosmos en cada ser vivo. Una geometría extremadamente compleja y diversificada. Cada especie y cada individuo es un ángulo que ofrece una visión particular del cosmos. El humanismo singular considera que hemos abusado de la crítica y la atomización del pensamiento, que es hora de profundizar en la empatía, de ver con los ojos del otro. Descarta la búsqueda de leyes inmutables y se limita a un arte de la simpatía, a cierta cultura mental y ciertos hábitos del pensamiento. Una participación que asume que vemos las cosas según el tipo de relación que establecemos con ellas. Se recupera así una visión artística del cosmos, como organismo vivo y fluctuante, con diversos humores según épocas y lugares. Un cosmos lúcido y enajenado, que puede caer en contradicciones o en ataques de ira. Donde caben los recuerdos y los sueños, junto con los drones, los relojes y los ordenadores cuánticos. El tiempo no es una caja o habitáculo, tiene facetas y ángulos. Ese tiempo vivo puede someterse a medición cuantitativa (y de ello resultan ciertos beneficios tecnológicos), pero esa reducción no hace justicia a su naturaleza y, sobre todo, no la agota. El tiempo, esa es su magia, tiene difícil medida. La memoria lo experimenta a diario.

La cuestión de fondo que palpita en este debate es si la vida domina sobre el mecanismo o el mecanismo sobre la vida. El organismo vivo y consciente es un elemento inalienable del conocimiento. Concebir algo sin él (ya sea el espacio, el tiempo o la luz) es un contrasentido. Podemos construir colectivamente una objetividad, pero cuando hablamos de la relatividad del tiempo o del espacio, siempre es respecto a un “sistema de referencia”, a un observador consciente. Sacar al testigo de la ecuación es ilícito. Einstein nunca terminó de aceptar la teoría cuántica. Quizá porque nos enseñó que la detección automática lo único que hace es diferir la observación. El gato de Schrödinger lo sabe bien.

Naturaleza proteica

Los antropólogos lo han repetido de mil maneras. Nuestra observación del mundo no es meramente contemplativa o desinteresada. Está cincelada por nuestros recuerdos, por la lengua y la cultura. No hay un sistema definitivo para la interpretación de la naturaleza. Ella es como el dios Proteo, podrá convertirse en todos los seres, pero es astuta y nunca revela todos sus secretos. Responde a las cuestiones que se le plantean, y lo hace en el lenguaje que se plantean. Leibniz lo entendió bien. En función de la catadura de la pregunta, lo que revela la naturaleza será importante o trivial.

Los historiadores de la ciencia saben bien que, a nivel científico, observar es teorizar. Los instrumentos hablan el lenguaje de la teoría con la que fueron diseñados. La naturaleza, esa es su cortesía, responde en ese mismo lenguaje. Pero ello no quiere decir que hable “ese” lenguaje, sino que puede hacerlo en la lengua que le propongamos. Einstein negó esa prerrogativa para justificar el lenguaje propio de su teoría (la geometría de Riemann), al igual que otros lo hacen para justificar el lenguaje de la tribu filosófica en la que se han educado. Cometió en mismo desliz que Galileo. Poincaré y otros protestaron, pero el prestigio y la celebridad acabaron imponiéndose.

Whitehead advirtió las dificultades de distinguir lo local de lo distante, mediante su “falacia de la ubicación simple”. ¿Pertenece al cuerpo lo que el ojo mira y el modo en que lo mira? El ser vivo no siempre está donde está. La percepción lo desplaza en el espacio, el recuerdo en el tiempo. Con este planteamiento tomaba distancias respecto a la distinción entre sucesos locales y distantes. La definición de tiempo de Einstein dependía de esa distinción. La sincronización de dos sucesos en un único lugar, llevaba inscrita esa contradicción. Russell sostenía que la ciencia dependía de la distinción entre lo local y lo distante. La falacia de la ubicación simple implicaba la muerte de la ciencia. Para Russell, suponía asumir un “panteísmo místico” incompatible con la ciencia. Pero no existe un criterio para determinar dónde termina lo local y dónde empieza lo distante.

Sólo al final de su vida, Einstein reconoció la dificultad de distinguir los resultados experimentales de las premisas teóricas. De ahí que no aceptara algunos principios esenciales de la teoría cuántica: la dualidad de la luz, que se comporta como onda o corpúsculo en función del instrumento utilizado para observarla. Tampoco aceptó el principio de indeterminación y, paradójicamente, rechazó la importancia del observador (cuya mirada condiciona el resultado del experimento), a pesar de su compromiso con los sistemas de referencia, esenciales a la relatividad. No pudo aceptar la indeterminación esencial de la naturaleza (“Dios no juega a los dados”), una idea que fascinaba a Leibniz y que resulta esencial en el universo cuántico. Como apuntó Watanabe, la teoría cuántica parecía haber descubierto el eslabón perdido entre el tiempo interior y el tiempo físico. No convenía establecer una división rígida entre ambos. Cualquier medición física del tiempo contiene un elemento mental. La cuestión es establecer prioridades. La teoría cuántica revolucionó el concepto de medición (que está en la base de la relatividad) e introdujo en él una incertidumbre inevitable. Esa incertidumbre era para el poeta una alegría. Paul Valéry vio en ella un motivo de celebración: “los físicos han encontrado la libertad”.

La idea de la ley eterna, tan sinaítica, nunca abandonaría a Einstein. La máquina no es tiempo, funciona en el tiempo y se deteriora, no así el ser vivo, que es tiempo encarnado. Su “pecado original”, como él mismo reconocería, fue confundir la medición del tiempo con el tiempo mismo. En su juventud había sido un soldado de la ciencia con una misión. Estaba orgulloso de haber barrido los elementos subjetivos del tiempo y de haber contribuido a la construcción del mundo objetivo de la ciencia. Pero esa fe inquebrantable en su misión se fue diluyendo. Einstein fue incapaz de justificar por qué había definido el reloj de luz como un reloj ideal. La luz parecía algo diferente a todas las demás cosas. Mientras todo cambia, la luz no lo hace y su velocidad se mantiene constante. Le inquietaba que su teoría dependiera tanto de un número concreto. Cualquiera que entienda la naturaleza de los números descartaría esa posibilidad. Sólo hay un número alrededor del cual giran todos los demás. Ese número es el 1, que para Nicolás de Cusa no era un número, sino aquello que hacía posible los números. Para Einstein la unidad absoluta, que hace posible la medición (la ciencia física), era la velocidad de la luz.

La vida civilizada necesita del reloj y del calendario, pero eso no quiere decir estos marquen el único tiempo posible. En una entrevista en Princeton, Einstein admitió la dirección del argumento: que la velocidad de la luz fuera una constante fundamental permitía consensuar el tiempo objetivo. Implícitamente admitía que lo objetivo (el reloj de luz) era un “acuerdo común” entre expertos. Nordmann lo encontró inquietante: las mediciones de la velocidad de la luz mostraban que era constante en todas las direcciones y que no dependía del movimiento de su fuente. Pero ese resultado dependía de cómo se definían las unidades de tiempo y espacio, a partir de ondas de luz. El argumento parecía circular. La ciencia de Einstein, como una religión revelada, se asentaba en esa aceptación. La constancia de la velocidad de la luz (que permite definir el tiempo de modo objetivo) era un juicio sintético a priori (un juicio extensivo y universalmente válido).

En sus últimas reflexiones, Einstein también admitió que no hay una diferencia clara entre impresiones sensibles e ideas mentales. Esa distinción era el “pecado” que debía cometer el físico para realizar su trabajo. Esa dificultad de distinguir con precisión entre las sensaciones y la mente, suponía de algún modo admitir que la distinción entre el tiempo interno y el objetivo era espuria. Pero ya era tarde. Con su elección la física salió airosa y sometió a la filosofía. La corrección de esta situación está muy lejos de haberse cumplido.

Somos una civilización científica donde todavía es posible llevar una vida filosófica. Entramos ahora en la era de la biotecnología y corremos el riesgo de que los datos sensoriales sustituyan a las sensaciones (Deleuze), amenazando las antiguas formas de vida. El observador no debería ser nunca irrelevante, la teoría cuántica nos lo recuerda. No hay una disyuntiva entre la “razón viva” y la “razón mecánica”. La segunda está incluida en la primera, pero decantarse por una u otra es vital, tanto para el individuo como para la sociedad que queremos construir.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.