Un golpe de suerte

La escritora argentina María Gainza ejerció durante años la crítica de exposiciones en ‘Art Forum’ y ‘Página/12’. Un libro recupera ahora sus textos sobre arte

Si la vida es un paisaje hecho de mesetas, picos y barrancos, entonces es de esperar que, de tanto en tanto, uno caiga en un pozo. El asunto es que, en general, solemos percibirlo cuando ya es demasiado tarde. Las cosas que tan sólo un tiempo atrás exaltaban nuestro ánimo hasta llevarnos al borde del paroxismo —una fiesta alocada, una charla animosa—, ya no nos producen ni el más leve cosquilleo. Los objetos pierden nitidez, la luz se apaga, de a poco, hasta que el cielo queda cubierto por un gris-granito erosionado, un color que no anuncia tormenta sino, más bien, que piensa quedarse así por un buen rato. No hay píldoras ni tragos que logren remolcarnos de ese estado de estupor. Y sin embargo, no es una época desgraciada, semeja más bien un sueño; un profundo sueño de bella durmiente.

Que una pintura nos devuelva al cuerpo la savia vital perdida, puede sonar un poco pretencioso o rimbombante, pero créame que fue así. Ahora, déjenme explicarles exactamente cómo ocurrió.

Ese día la lista de obligaciones era larga y sinuosa, y sin embargo, bastó una sola llamada para que me decidiera a dejar todo de lado. La posibilidad de postergar es siempre una bendición y se recibe tentadora como el timbre del recreo. El plan era salir a caminar con destino a una galería de arte. Debo admitir que fue la posibilidad de tonificar mis piernas más que la idea de ver una muestra lo que terminó por decidirme.

Me había retirado del mundo del arte, me repetía a mi misma a cada rato, decepcionada ante su frivolidad, invadida por el hartazgo. Pero, qué más daba. Una muestra más sólo confirmaría lo acertado de mi decisión. Y así, enfundada en mi tapadito verde militar, con la bufanda de lana tricolor enroscada al cuello, puse un pie en la calle.

Podría hablarles sobre el crujir de las hojas secas bajo mis pies y el solcito otoñal del mediodía pegando sobre mis mejillas, pero recuerden que mi ánimo estaba por el piso y, en esos estados, las impresiones de la naturaleza pasan totalmente desapercibidas. Por una simple razón de supervivencia, creo yo: de advertirlas, correríamos peligro de mayor derrumbe. Blindada, caminé entonces dándole charla a mi compañera para no ser descortés, pensando qué desprogramada que parecía estar la gente por las calles de Palermo.

Agucé el oído al llegar a la puerta de la galería. Siempre es motivo de satisfacción notar que ni el artista ni su galerista están en las inmediaciones; la visita adquiere inmediatamente una serenidad inusitada. Mirar una muestra con ellos respirándote en la nuca es un sufrimiento indescriptible: hay que deshacerse en elogios, en onomatopeyas de asombro, en miradas cómplices. Te deja totalmente desarmado, el norte perdido, la posibilidad de una experiencia genuina, aniquilada para siempre. Pero ese día no parecía haber moros en la costa, salvo por Christian que apenas hubo abierto la puerta se refugió detrás de su computadora a terminar un juego de solitario. Para que lo sepan, ese es el tipo de personas que me caen bien.

Avancé hacia la primera sala con la cabeza gacha, rabillando un par de pinturas abstractas sin demasiado entusiasmo, con mi mente girando en su ruedita de hámster. Y luego, convencida de que ya no tenía nada más que hacer en un sitio como ese, que mi entumecimiento general era clara señal de la pobreza de espíritu que abatía al mundo del arte, perseguí a mi compañera escaleras arriba. Fue ahí cuando las pinturas de Max Gómez Canle me hicieron cambiar de opinión.

¿Qué había en esas pinturas que lograba insuflarle vida a mi cuerpo abatido? ¿Qué tenían ellas que otras en el pasado no hubieran tenido?

No me malinterpreten, no estaba atravesando un período místico a lo Franny Glass, ni había tomado un té de floripondios, no. Sobre las paredes de esa pequeña sala superior colgaban tímidamente las primeras pinturas sinceras que había visto en mucho tiempo. Lo que había allí era una sensación de verdad, no de verdad revelada, sino más bien de autenticidad. No había amaneramiento, ni afectación, ninguna sensación de especulación o pose, no había intento de refinamiento ni de ingenio. Parecían ser, simplemente, los fragmentos de una imaginación rica y espesa. No sé si eran pinturas originales porque la originalidad jamás me ha preocupado, pero todo el óleo respiraba un hálito de vida nuevo.

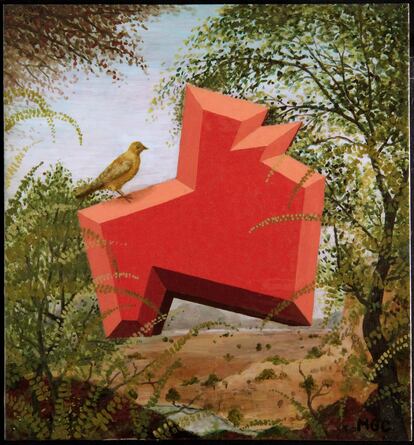

Las pinturas de Gómez Canle, algunas no más grandes que un libro, presentaban dos sistemas de representación opuestos conviviendo en armonía; esa fue para mí la primera señal ineluctable de una mente superior. Ninguno anulaba al otro, ni lo desplazaba: la figuración de un paisajito renacentista, coexistiendo junto a una figura geométrica y monolítica; un marco recortado a lo Rod Rothfuss y un pajarito descansando sobre él; una montaña-monstruo como la cara de la luna en algunas noches heladas y unos árboles pelados; una escalera en medio de un paisaje de suavidad veneciana que subía entre velos grises hacia el abrasador azul del cielo, nubes plúmbeas convertidas en Tetris. Un Masaccio moderno, pensé. Y me hundí en los paisajes. Montañas de Brueghel envueltas en un sólido y tupido velo de nieve; senderos, de un amarillo claro, serpenteando por praderas de un verde refulgente; promontorios rocosos heredados del medioevo; paisajitos del valle del Arno; arbolitos de Giotto; una versión oscura de La Tempestad de Giorgione; abetos de gran altura que se erguían orgullosos y firmes cargados de más nieve que, al derretirse, goteaba de las anchas ramas. Todo el paisaje parecía esperar la llegada de alguna noble princesa.

Puede que en las descripciones de estas imágenes haya desvariado un poco; es altamente probable que ante aquel súbito encontronazo, mis recuerdos se hayan confundido. Lo que les relato no es una observación fidedigna ni taxonómica de las pinturas. Eso supondría relegar lo importante y esencial a la esfera de lo fútil y poco significativo, confundiría lo central con lo accesorio. Y nos evitaría presentir que lo que aquellas imágenes ponían de manifiesto era la posibilidad infinita de barajar las cartas una y otra vez. Todo el futuro —bisbiseaban las hojitas temblorosas de los árboles en aquellos paisajes— estaba contenido en el pasado.

Sabía que la pintura había vuelto, desde hace rato, pero últimamente me venía preguntando para qué. Max Gómez Canle parecía tener la respuesta. Los partidos políticos de las vanguardias puestos a un lado, los credos estéticos del siglo XXI mirados de reojo y con desconfianza. Todavía había cosas por hacer con un pincel y una tela.

En algún momento me quedé sola en la sala, mi amiga había desaparecido; no me sorprendió, incluso dudé si alguna vez había estado allí. Pero entonces me sobrevino el pánico: recordé como había muerto Bergotte frente a la Vista de Delft de Vermeer, ante aquel pequeño muro amarillo de una belleza indescriptible, como un objeto precioso de cerámica china. Y alarmada, opté por abandonar el lugar. Salí cabizbaja al frío exterior. Parada en la vereda, perdí la mirada en un yuyito caprichoso que, desoyendo el ritmo de las estaciones, intentaba abrirse camino entre las baldosas rotas, y pensé que tal vez el mundo no era un lugar tan desabrido después de todo. Al llegar a la esquina, metí la mano en el bolsillo superior de mi tapado y saqué los restos de un cigarrillo arrugado, era el último que me quedaba. Mientras lo encendía, volví la vista hacia las pinturas, saludándolas mentalmente. Después, seguí mi camino.

Una vida crítica

Editorial: Clave Intelectual, 2020

Formato: tapa blanda, 328 páginas (18 euros)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.