Cuando a un refugiado no le basta con ser un alumno brillante

La mitad de los 14,8 millones de desplazados forzosos en edad escolar no recibe educación formal a pesar de ser clave para su integración. A ello se unen particularidades como el país de acogida, si hablan su idioma, si están solos o en familia, su género o si tienen algún tipo de formación. Elena, Jorge y Massouda, que llegaron a España hace dos años, son ejemplos de esa integración y de esas dificultades

Elena, una hondureña de 15 años, quiere ser presidenta de su país, y hay que creerla. Vive con su hermano Jorge (16) y su madre María (51), vendedora de helados, en el centro de acogida para refugiados en Madrid. Su excelencia en el colegio desde muy pequeña se convirtió sin embargo en una penalidad.

Asistía en Honduras junto con Jorge, también brillante, a la International School of Tegucigalpa, un centro solo al alcance de familias muy adineradas o de alumnos de matrícula como ellos, que habían recibido una subvención privada. Una mara que opera en su barrio pensó que tenían dinero. Los amenazaron de muerte y tuvieron que esconderse en una ciudad a tres horas de la capital. Decidieron huir e instalarse en España, donde se les ha reconocidos como refugiados. Tras perder dos trimestres de clase en Honduras, Elena y Jorge han podido volver a estudiar y continuar con su propósito de convertirse él, en neurocirujano y ella, en política. Si un día regresa a Tegucigalpa, dice Elena, quiere hacerlo para cambiar su país, “para que ningún chico como nosotros pase por esto”. Por temor a ser localizados por los mareros, la familia ha pedido ocultar la cara y se les ha dado una identidad ficticia en el reportaje.

Tras ponerse a salvo en España, donde ya vivía su abuela materna, lo prioritario para la severa María era que sus hijos pudieran reanudar sus estudios y seguir sacando los nueves y dieces que ella les exigía. “Un 8 es una mala nota”, asegura Elena. “Sé los hijos que tengo”, le contesta su madre, unos días antes de que empiece el colegio. Ambos, sociables y de espíritu alegre, están deseando volver a las clases.

Si Elena y Jorge siguen su curso formarán parte del escaso 6% de refugiados que se matriculan en la universidad o en formación profesional superior en forma de becas y de planes a largo plazo, algo que se debería potenciar, según Manal Stulgait, oficial de Educación de Acnur: “Estas personas tienen que formar parte del mundo en el que viven de todas las maneras”, señala la experta.

Acnur acaba de publicar un informe sobre educación, que se basa en datos recabados en más de 70 países de acogida al cierre de 2022. El 20% de los refugiados vive en los 46 países menos desarrollados del mundo y tres de cada cuatro residen en países de renta media o baja, lo que dificulta el acceso a la educación. La clave está, según el informe, en eliminar barreras como el factor de la nacionalidad, el estatus legal de los refugiados, la documentación, y dejarlos asistir a clase.

“Aprender el lenguaje del país de acogida resulta fundamental. Si un afgano llega a Brasil, tiene que aprender portugués para continuar con sus estudios. Si está en España tiene que saber español”, pone como ejemplos Stulgait. La brecha de género, según el informe, sigue siendo significativa en algunos países, pero la media indica paridad. Asisten a clases de primaria un 63% de niños y un 61% de niñas. En secundaria, 36% y 35%, respectivamente.

“Una vez cubiertas las necesidades básicas, no hay nada más importante que la educación. No solo lo pienso yo, es lo que me cuentan las familias”Manal Stulgait, oficial de Educación de Acnur

En casos como el de los jóvenes Elena y Jorge, la escolarización redunda en una integración más rápida en el país de acogida. “Me siento muy bien aquí”, afirma Jorge, en comparación con EE UU, donde vivieron seis años tras cruzar el río Grande como migrantes. “En Houston [Texas] nos separaban por niveles aunque fuéramos al mismo curso. Aquí estamos todos juntos, lo prefiero”, afirma este aficionado a un canal de YouTube de física cuántica. “Aquí los chavales son más abiertos. En EE UU solo quieren estar en casa, aquí se sale más. Me estoy creyendo lo del sueño europeo”, concluye con socarronería este joven futbolero, que ha cambiado el Real Madrid por el Manchester City. “Tras un tiempo en el que era el cool de la clase, he vuelto a ser el Jorge de antes, el chico tímido que saca buenas notas”, añade con sorna. “Me encanta estar con compañeros de otros países y aprender muchas cosas que no habría aprendido en Honduras”, tercia Elena, una alumna más formal.

Brillante pero aislada

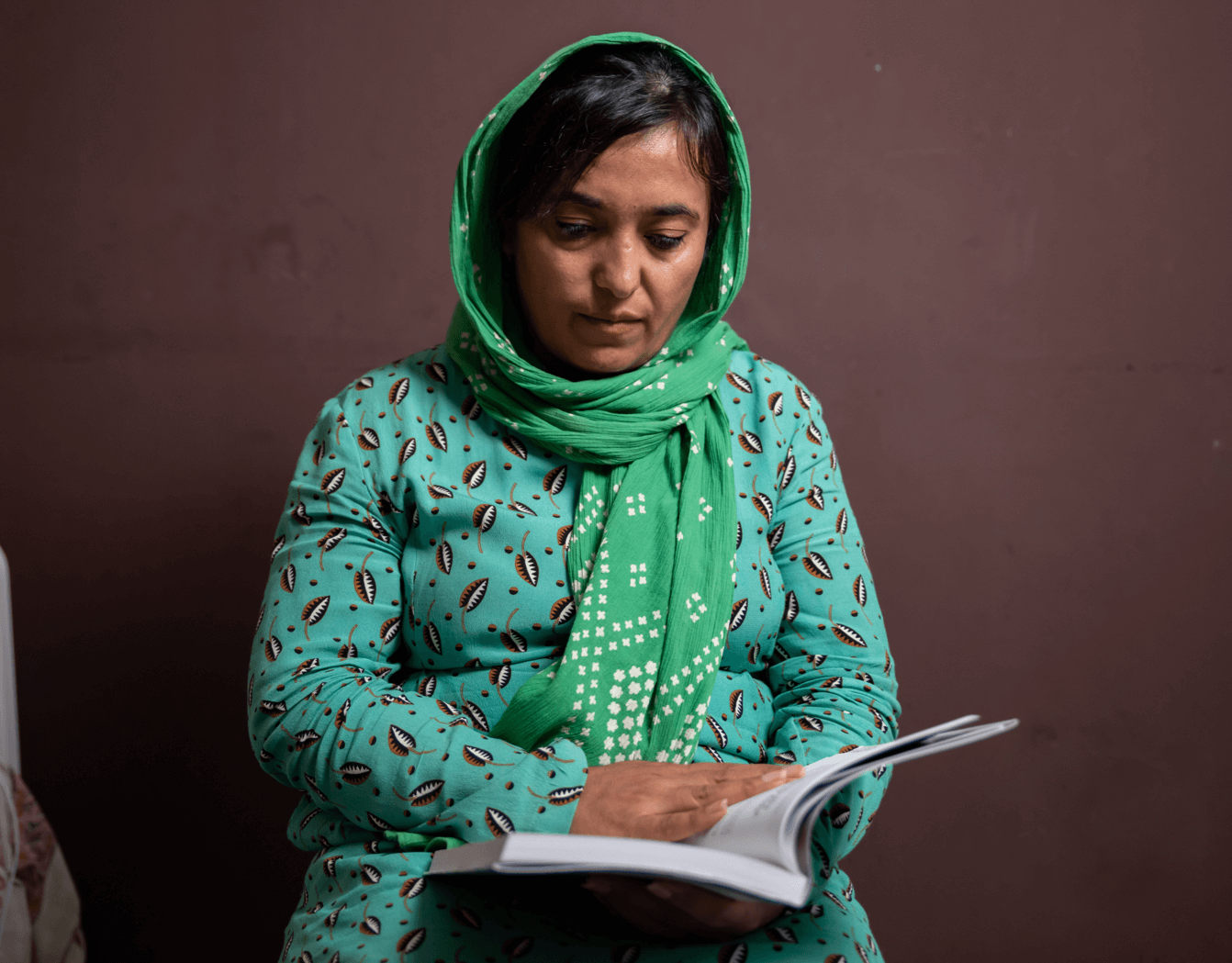

El caso de la estudiante Massouda Kohistani, una refugiada afgana de 41 años, es diferente. Activista y articulista, huyó de su país en agosto de 2021, en cuanto los talibanes tomaron el poder. Tras vivir un año en Salamanca, se trasladó a Cataluña para cursar un máster en Análisis Político y Asesoría Institucional en la Universitat de Barcelona. Está becada y valora la oportunidad de seguir estudiando, pero está sola. Vive en un piso compartido en Viladecans (Barcelona). “No estoy casada. Me falta mi hermano, mi sobrino, mis sobrinas. Ellos son mi familia. No consigo que se reúnan conmigo en España”, explica. “Estoy viva, pero no tengo una vida plena”, afirma con dolor, en inglés, al teléfono.

—¿Has hecho amigos en la universidad?

—Mis compañeros son jóvenes, dominan el idioma, no tienen tensiones familiares. Yo tengo muchos problemas. En cierto modo somos amigos, pero en realidad no tengo amigos.

Formada en Ciencias Políticas, Massouda trabajó en organizaciones internacionales en Afganistán durante 12 años, fue profesora en una escuela e impartió clases particulares de inglés. Desde la llegada de los talibanes al poder, por orden del Ministerio de Educación, las niñas tienen prohibido ir al colegio y las mujeres no pueden asistir a la universidad. Massouda no solo aumenta su formación en España, sino que contribuye a la de algunos de sus compatriotas. Al poco de asentarse en Salamanca conoció a una familia de afganos que no sabían leer ni escribir. Massouda les enseñó, en su casa: “Al principio iban a clases de español y no podían leer lo que escribía el profesor en la pizarra. Su vida ha mejorado desde entonces”, explica. Massouda pretende volver a ser profesora, en este caso de farsi (o dari, como se llama en Afganistán a este idioma cooficial con el pastún), su lengua materna. “Voy a hacer intercambio con catalanes que quieran aprender mi idioma”, añade.

Massouda lamenta no poder echar una mano a su familia, hostigada en su país (no solo sus sobrinas tienen prohibido ir a la escuela, sino que “están obligando a mi sobrino a vestir de una manera concreta”, detalla). “No tengo un trabajo en España para poder vivir de forma independiente. El dinero que percibimos los estudiantes es insuficiente”, añade esta mujer muy activa en redes sociales, que acude a manifestaciones para que la situación de su país no caiga en el olvido. “No puedo trabajar de camarera, de limpiadora o cuidando mayores porque no estoy bien físicamente, me canso”, dice. “Tengo que seguir formándome. La educación es muy importante para mí. Espero que sirva para conseguir un trabajo de oficina o para ayudar a mi país”, afirma esta activista rodeada de libros y de pancartas en su habitación de Viladecans.

A diferencia de la vitalista Elena, todavía en 4º de ESO, que fantasea con liderar su país, con cambiarlo por completo, con que “los niños puedan ir al parque y no correr peligro”, Massouda espera que su activismo y el de sus colegas, las charlas políticas que imparte, su formación continua –su plena dedicación a la causa contra los talibanes– sirva para liberar Afganistán algún día, y que las niñas puedan volver al colegio o a la universidad como ella misma.