¿Por qué seguimos leyendo revistas femeninas?

Estas publicaciones han sido cruciales para la liberación sexual, los hábitos higiénicos y la lucha por la igualdad. Es justo reconocer todo lo que se ha conseguido desde sus páginas.

Cuando, tras más de medio siglo de vida, la revista alemana Brigitte anunció que dejaría de utilizar fotos de modelos para mostrar imágenes de mujeres reales tan sólo Karl Lagerfeld protestó. Es moda, no realidad, vino a decir. No es un ser humano, es Karl Lagerfeld, vino a ser la respuesta de los editores, que se encontraron –gracias al diseñador– con una magnífica campaña de publicidad gratuita que animaba el debate sobre la moda sin modelos.

Por fin, una veterana de la prensa femenina europea se plantaba con hechos frente a la famosa “talla cero” (convención no escrita del sector al apostar como referencia por modelos que tienen, de media, un 23% menos de peso del deseado para su rango de edad, altura y constitución). Brigitte estaba siguiendo el llamamiento de Alexandra Shulman, editora del Vogue británico, que unos meses antes se había propuesto concienciar a los popes del sector de la necesidad de acercar la realidad al papel, con el argumento inapelable del peligro social que entraña la transmisión de patrones físicos inadecuados desde los medios de comunicación.

Corría el año 2009 y los planes de la cabecera tuvieron el eco internacional pretendido: artículos, debates, análisis, adhesiones, aplausos y nuevas suscripciones acompañaron a la publicación durante los primeros meses de los números sin modelos, que llegaron a los kioscos en enero de 2010.

Al principio, miles de candidatas anónimas deseaban ser la imagen de Brigitte y profesoras, estudiantes, actrices o policías, se postulaban a modelos, mientras los editores concedían entrevistas en las que aseguraban su sensible compromiso con los índices de masa corporal superiores a 18 y recordaban, con aparente horror, su épica cruzada contra el Photoshop para engordar modelos.

Pero tras los oropeles mediáticos llegaron los informes económicos: en menos de un año la cabecera había perdido centenares de miles de lectores, 620.000. dijeron. También llegó algún secreto: “No son profesionales, las sesiones se prolongan y tenemos que seguir usando Photoshop para perfeccionar las imágenes”. contaba una redactora de la revista al semanario Der Spiegel. “Es un calvario encontrar la modelo amateur cada mes”, aseguraba el nuevo redactor jefe. Y comenzó de nuevo a dudarse en público de que alguien quiera comprar una revista femenina para ver mujeres “normales”.

¿Por qué leemos prensa femenina?

¿Para qué compra o lee alguien una revista femenina? No lo sabemos. Pero, apenas un par de años después de que Brigitte anunciara a bombo y platillo su “moda sin modelos”, cambió de opinión y de política. Y todavía se encuentra tratando de remontar la pérdida de lectores llevando a su portada imágenes de mujeres que, efectivamente serán irreales, pero aumentan las ventas.

La historia de esta cabecera puede generar distintas interpretaciones sobre la obviedad del poder de los medios en la configuración de las costumbres, actitudes, normas y hábitos de cada época. Y puede, y de hecho lo hace, propiciar una reflexión sobre la descomunal dimensión aspiracional de los seres humanos que vivimos en sociedades económicamente avanzadas (reconozcámoslo, nos gusta la ensoñación que nos producen los celebrities, ver sus casas, ver sus maravillosos vestidos que no nos pondremos, ver belleza, al fin). Pero, fundamentalmente, puede proyectar un delicado debate en torno a los aspectos negativos de la prensa femenina clásica, que ha sido acusada de reproducir esquemas relacionales androcentristas y, por tanto, nocivos para la mujer que las lee.

Pero a pocos parece interesar el hecho de que la prensa femenina también ha sido el origen de un hecho que tiene más envergadura de la que parece: la introducción del discurso de lo privado en el espacio público. El origen de la prensa femenina se remonta a las primeras Women’s Pages, esto es, páginas dedicadas a mujeres en periódicos tradicionalmente asociados al consumo masculino de prensa. Tras estos primeros pasos, que tuvieron lugar en el siglo XVIII, los contenidos referidos al ámbito personal, individual, privado de las personas, fueron ganando terreno en los discursos públicos y así nacieron las primeras revistas femeninas en las que podían encontrarse informaciones sobre el triángulo belleza, amor y salud y gracias a las cuales, por ejemplo, se reconocen pasos de gigante en aspectos hasta ese momento ignorados como la higiene personal. Como muestra, un botón: en su magnífico Tratado sobre la vida privada, Arié y Duby recogen que, en 1951, una encuesta de la revista Elle, suscitó un pequeño escándalo en Francia al revelar que el 25% de las mujeres encuestadas no se lavaban nunca los dientes y el 39% lo hacían una vez al mes. La tendencia se había revertido tan sólo una década más tarde cuando otra encuesta señalaba que en 1966 las mujeres parisinas dedicaban una media de una hora al día al cuidado del propio cuerpo y los hombres un poco menos. Otra década después, a mediados de los 80, el tiempo dedicado al aseo había crecido de un 30 % a un 40 % en las mujeres y de un 20 % a un 30 % en los hombres.

La prensa femenina también ha sido el origen de la introducción del discurso de lo privado en el espacio público.

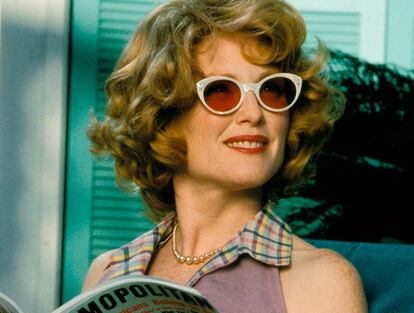

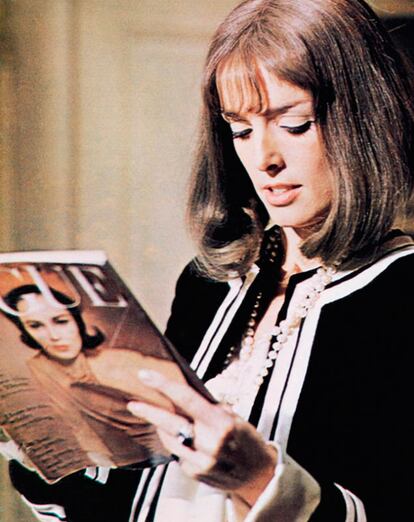

Everett Collection

Una nueva aproximación hacia la vida sexual

Sigamos con los ejemplos. Hace unos meses, la revista estadounidense Psychology of Women Quarterly publicaba el artículo Striving for Pleasure whitout fear: Short-Term Effects of Reading a Women’s Magazin on Women´s Sexual Attitudes de las profesoras Kim y Ward. El texto afirma que la respuesta hacia la sexualidad de las mujeres que leen revistas femeninas es mucho más positiva que la respuesta de las que no lo hace. En esencia, los resultados del estudio sugieren que las mujeres que fueron expuestas a los mensajes de revistas como Glamour o Cosmopolitan perciben el sexo como una actividad natural, recreacional y más asertiva.

Este estudio, al igual la anécdota sobre el crecimiento de las costumbres de aseo personal, son ejemplos que dignifican la prensa femenina ante la hostilidad con la que se la ha examinado desde la década de los noventa. Años de políticas necesaria y afortunadamente receptivas a los estudios sobre la mujer han generado fantásticos avances a favor de la paridad ineludible de cualquier sociedad avanzada. Pero también han propiciado una severa mirada hacia lo femenino que, en algunos casos, incide en las diferencias que se quieren combatir…

El trabajo de Kim y Ward demuestra el efecto positivo de la lectura de revistas femeninas sobre la sexualidad de las mujeres y cabe anticipar que esta cuestión no es la única para la que dichas publicaciones haya supuesto avances significativos y hasta inconcebibles hace algunas décadas. Sin embargo, en general, la investigación sobre revistas femeninas parte de un enfoque crítico que, aunque acertado en numerosos asuntos, ignora o, al menos no insiste, en el gran logro de esta prensa que, a mi juicio, es la responsable de que los recorridos personales tengan hueco en el espacio público.

Estamos arrebatándole a la prensa para mujeres el origen de una de las modificaciones más profundas que está teniendo lugar en los medios de comunicación: la preocupación por asuntos de carácter personal para los lectores, en particular –y conectándolo con la “moda sin modelos” de Brigitte– las asociadas con las aspiraciones humanas. ¿Será posible que las propias mujeres prefieran ver modelos en una revista de moda? Pues seguramente algunas sí, a qué negarlo y a qué hacer juicios. Si exceptuamos las terribles imágenes de chicas desnutridas, que por fortuna ya no abundan en las revistas, las modelos son bellas y no hay nada de malo en contemplar la belleza, incluso la más canónica e inalcanzable.

Porque esa es otra. Modelos, marcas, formas de vida ilusorias, eso publican solamente, dicen muchos. Y no es así. Las revistas son evasión, entretenimiento. Pero si hemos de ponemos defensivos también encontramos en ellas otras lecturas del mundo. Como esas nuevas sensibilidades publicadas en sus páginas y que desubican el lujo de su contexto tradicional y afilian la experiencia lujosa con el disfrute de placeres sencillos, la búsqueda de entornos naturales para vivir o formas de proceder solidarias para amortiguar la angustia (paradigmas frecuentes en las revistas femeninas de los últimos años). En definitiva, una gama de opciones de estilo de vida que se han hecho más visibles con la llegada de las dificultades económicas (a todos nos suenan ya conceptos heterogéneos que hablan de saborear el tiempo, recuperar prendas del baúl de la abuela, dedicar más tiempo a los demás, volver a la artesanía, integrar a los productores en los procesos de producción y adquisición, etc.), y que las revistas femeninas con su tendencia al neologismo ya nos habían presentado al hablarnos de simple life, slow fashion, vintage o eco fashion antes de que la crisis las situara en el imaginario colectivo.

Son lógicos los recelos, resistencias e incluso los complejos que puede provocar asistir a una modificación de la agenda de los medios que va al compás de la modificación del individuo contemporáneo y que viene precedido por el discurso de las revistas para mujeres que, desde su nacimiento, se han ocupado de esa agenda a priori “femenina” pero que a todos interesa, sin marca de género. Pero es injusto el desdén por lo femenino que resulta de ese prejuicio. Porque es un análisis que se ubica directamente en los motivos para la crítica sin recapacitar antes sobre qué significa el prejuicio mismo, ni qué significa la prensa femenina más allá de los conflictos y contradicciones argumentales o formales que deba corregir.

* María Garrido es Doctora en Comunicación y autora del libro 'Revistas femeninas de alta gama. Crónica de un desdén'.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.