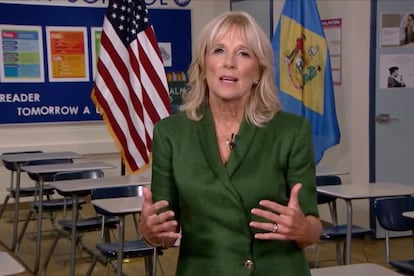

Jill Biden, la profesora de inglés que no quería que en el trabajo supieran quién era su marido

Poderosa, ¿pero inofensiva? Su imagen encaja en la figura de la esposa abnegada, mujer comprometida y profesora modelo de un imaginario típicamente estadounidense que está más allá de la política de partidos.

Jill Biden estaba en bikini, junto a la piscina y trataba de relajarse, pero le era imposible sentirse ajena a lo que sucedía a pocos metros de distancia, dentro de la biblioteca de su casa. Unos cuantos invitados de honor intentaban convencer a su marido de que presentase su candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos. Joe Biden, que llevaba desde los 29 años siendo Senador por el Partido Demócrata, un hombre de Estado ejemplar y líder natural, tenía que hacerlo: le decían que no podía permitir que George W. Bush acabara reelegido presidente en 2004. Jill escuchaba cómo le presionaban una y otra vez: podemos imaginar la escena igual que un grupo de adolescentes desafiándole a superar algún reto peligroso. No era la primera vez que ocurría y que a él le costaba negarse. Así que Jill, enfadada, se levantó, cogió un rotulador, se pintó un “NO” gigante en la tripa y se paseó por la biblioteca frente a los ojos de aquellos hombres. “Eso llamó su atención, recibieron el mensaje”, terminaba de contar entre risas Jill Biden en una entrevista en 2008, tal y como recordaba el periodista Jonathan Van Meter.

La anécdota, conscientemente escogida y adornada, muestra el carácter decidido y simpático de la que pronto se convertirá en la nueva primera dama de Estados Unidos y, a su vez, es sintomática de cómo ha transcurrido la vida para una mujer que ha tenido a su lado al hombre que tantas veces ha estado cerca de convertirse en presidente de EE UU. Treinta años después de presentar su primera candidatura, Biden no se quedará en el casi: el matrimonio dormirá pronto en la Casa Blanca. Pero durante todo este tiempo han pasado muchas cosas, y las han pasado juntos: tres intentos fallidos de ganar unas primarias –la primera vez que se presentó como candidato fue en 1987–, una vida bajo presión constante, la muerte de un hijo y una vicepresidencia junto a Barack Obama, que le concedió a Jill Biden el papel de ‘segunda dama’ durante ocho años.

Para bien y para mal, Jill Biden no es ninguna desconocida entre la sociedad estadounidense. Su imagen pública, igual que la de su marido, está perfectamente engranada en el ecosistema mediático: si para gran parte del electorado Joe Biden aparece como un buen tipo, un hombre decente y normal –el equivalente yanki del “campechano”–; Jill representa a la esposa trabajadora, madre y abuela de seis nietos, una mujer capaz de sacrificarse por la carrera política de su marido sin desatender su propia vocación como profesora. Al contrario que Melania Trump, quien se ha labrado una extraña reputación y se ha mostrado bastante más preocupada por sus outfits que por sus discursos, los medios estadounidenses no se cansan de destacar la naturalidad y la autenticidad de Jill. La futura primera dama consiguió incluso que la “poca joyería” que lucía en los vídeos de campaña quedase relatada como un detalle irrelevante y en cierta manera positivo: si le daba igual aparecer con unos leggins y una camiseta vieja significaba que tenía cosas más importantes en las que pensar.

De hecho, resulta difícil encontrar a alguien que hable mal de ella. Durante su tiempo en el Naval Observatory (la residencia oficial del vicepresidente situada detrás de la Casa Blanca) el secretario del presidente Obama la describió como su “persona favorita en Washington, cálida, maravillosa, nunca parecía tener un mal día”. Aunque si hay alguien que sirve como testigo de su carácter afable es Michelle Obama. Ambas se conocieron trabajando juntas en la Casa Blanca a través de la iniciativa Joining Forces, centrada en apoyar a los miembros, familiares y veteranos del servicio militar, y pronto se convirtieron en amigas íntimas: durante los años que fueron primera y segunda dama era habitual verlas divirtiéndose en múltiples apariciones públicas. La icónica imagen que culminaba esa amistad ocurrió precisamente en el evento final de Joining Forces. “Eres un modelo a seguir para las niñas”, dijo Biden sobre Obama, que después, con lágrimas en las ojos, explicó que Jill era “una de sus amigas más queridas. Hemos estado ahí la una para la otra durante este tiempo. Este viaje fue increíble. Y Jill no solo es brillante, sino amable. Es muy divertida. Y es una de las personas más fuertes que conozco. La amo y la admiro con todo mi corazón”.

‘Un hombre y una mujer’: la cita y la película premonitoria que lo cambió todo

Al contrario de lo que sucede en países como España –donde la mujer del presidente apenas tiene impacto en su imagen pública– en EE UU la primera dama (o el primer caballero) es una figura clave para que su pareja gane las elecciones: humaniza al candidato y, en un ejercicio de simbiosis mediática, hace que los aspectos más cruciales de su vida se asocien con la personalidad de su marido. En este campo, Jill Biden está cerca de obtener la matrícula de honor: antes, durante y después de las campañas se ha mostrado piadosa, empática, sin un afán de protagonismo excesivo frente a las cámaras, asumiendo siempre de buena gana el papel que le correspondía. “Ella es probablemente su mejor baza”, reconocía en la misma entrevista el periodista Van Meter, pensando, quizá, en otro aspecto que se ha destacado de su papel como candidata consorte: la capacidad para salvar a Joe de sus “simpáticas” meteduras de pata –apodadas coloquialmente como ‘bidenismos’–. Por ejemplo, podemos verla en un vídeo de hace tan solo unas semanas separar a su marido de los periodistas a los que estaba atendiendo: los brazos de Jill, la única parte de su cuerpo que aparece en la imagen, le agarran por detrás para recordarle que no está respetando la distancia de seguridad mientras él retrocede.

Aunque no puede decirse que la historia de amor entre Jill y Joe sea idílica, han conseguido despertar entre su electorado algo igualmente valioso en la cultura estadounidense: una enorme compasión, encarnada en su capacidad para superar juntos las adversidades. Según contó Jill Biden en sus memorias, Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself, la primera vez que quedaron vieron la película francesa Un hombre y una mujer, donde un hombre viudo se vuelve a enamorar de una mujer más joven. La trama del filme era una réplica a escala de lo que estaba sucediendo entre ellos: en 1972 Joe Biden enviudó de forma trágica, cuando su primera esposa, Neilia, y su hija pequeña, Naomi, fallecieron en un accidente de tráfico. Tres años después, mientras viajaba en coche con su hermano, Biden vio un cartel en el que una chica rubia anunciaba los parques nacionales y soltó: “Ese es el tipo de chica con la que me gustaría salir”. Su hermano le dijo que tenía amigos en común con ella y le consiguió su teléfono. Entre ellos había nueve años de diferencia.

No todo fue tan fácil ni romántico desde ese día, pero las adversidades se convirtieron en un ingrediente indispensable de la fórmula que hoy simbolizan los Biden. Joe cuenta que tuvo que pedirle matrimonio en cinco ocasiones, hasta que finalmente ella aceptó y se casaron en 1977. Con 26 años, Jill decidía hacerse cargo de los dos hijos supervivientes del primer matrimonio de Biden, Beau y Hunter. Más tarde tuvieron juntos otra hija, Ashleyl, y desde el principio han presumido de ser una familia muy unida. Es habitual oír a Joe contar con entusiasmo que sus hijos siempre han llamado “Mom” a Jill, y “Mommy” a Neilia.

Sin embargo, aún les quedaba por llegar la última gran tragedia para el matrimonio –y para la construcción de su imagen actual–. En 2015, el primogénito, abogado y militar que siempre aparecía como el hijo ejemplar y posible sucesor político de su padre, falleció de un tumor cerebral. A su muerte le sucedieron varias turbulencias familiares relacionadas con el hermano menor: la viuda de Beau, Hallie, empezó una relación con Hunter que duró al menos dos años. El circo mediático se desató cuando, un tiempo después, pudo probarse con un test de ADN la paternidad de Hunter del hijo de una bailarina de striptease, llamada Lunder Roberts, de modo que los Biden pasaron de tener seis a siete nietos. Lo interesante del caso es que esta mezcla de tragedia y escándalo no solo no debilitó su imagen matrimonial, sino que ayudó a reforzarla, como si los Biden estuvieran mandando un mensaje con su ejemplo: no somos perfectos, solo somos humanos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Un mensaje que, visto el resultado, parece haber convencido también a los electores.

No es un ángel del hogar

Sería un error, sin embargo, catalogar a Jill Biden como un ángel del hogar a la vieja usanza, la muchacha humilde que, como en los cuentos infantiles encontró por adversidades de la vida al príncipe azul. Si ella encarna la mujer perfecta del s. XXI es porque nunca dejó de lado su vocación de maestra: “Enseñar no es lo que hago, es lo que soy”, escribía en Twitter este agosto. Jill suele presumir de que su vida ha estado llena de libros desde que era pequeña, y por eso trata de transmitir a sus alumnos la salvación que encontró en la lectura, animándoles a leer y escribir. “Me encanta Mary Poppins, la magia que contiene”, responde cuando le preguntan por su libro preferido.

Más allá de su matrimonio, Jill Biden es una mujer que se ha esforzado a conciencia para definirse bajo el esquema meritocrático de la cultura del esfuerzo y la superación personal: es profesora de inglés en un colegio comunitario en Virginia, tiene un doctorado y dos másteres en Educación. En su cuenta de Instagram lo mismo cuelga fotos de campaña con su marido, que de promoción con su libro o al lado de sus dos enormes perros. “Quería mi propio dinero, mi propia identidad, mi propia carrera”, contó a The New York Times en 2008. “En Delaware Tech simplemente no sabían que ella era la esposa del senador Biden”, explicaba Mary Doody, su asistente en el centro donde trabajó durante muchos años. “Ella lo mantuvo en secreto. Y cuando obtuvo su doctorado fue con el apellido Jacobs; no usó a Biden, porque siempre ha querido que los estudiantes la conozcan como maestra y no como esposa de un senador”.

No sorprende entonces que cuando los Biden llegaron a la Casa Blanca en 2008, la segunda dama se negara a renunciar a su trabajo y tratara de equilibrar las actividades oficiales con sus obligaciones como maestra. Nunca había existido un precedente igual. Ahora, con 69 años, afirma que está decidida a seguir en la misma línea: durante la campaña electoral ha recalcado en varias ocasiones que no dejaría su trabajo aunque fuese nombrada primera dama.

¿La acompañante del ‘paternalismo blanco’?

Sin embargo, esta imagen de mujer hecha a sí misma, independiente y moderada, acorde a lo que representa el Partido Demócrata y su propio marido, parece convencer más incluso a quienes no les votan que al ala izquierdista entre los suyos. “En cualquier otro país sería impensable que Biden y yo estuviéramos en el mismo partido», esgrimió la congresista Alexandria Ocasio-Cortez; y en la misma línea hablaba de él la autora feminista Rebecca Traister: «Representa todo lo que no me ha gustado de mi partido durante las últimas cinco décadas. No es una mala persona. Solo estamos ante el confortable paternalismo blanco”. Una crítica que se ha hecho extensible a Jill y al imaginario de madre coraje y profesional infatigable que tanto se ha esforzado en construir.

La escritora Jessa Crispin, en una columna en The Guardian en la que hablaba de Jill Biden a propósito de la serie Mrs. America, señalaba que desde una perspectiva feminista mujeres como ella o Hilary Clinton servían para desactivar cualquier intento de cambio: “Son poderosas, pero inofensivas”. Crispin resumía, con su habitual lenguaje ácido, hasta qué punto estas figuras resultan problemáticas para el movimiento de las mujeres, en tanto que representan una fantasía de auto-empoderamiento que solo sirve como entretenimiento popular. Para ilustrar su razonamiento, Crispin se hacía eco de una encuesta de Twitter donde se preguntaba qué sería lo que más le gustaría a los usuarios hacer con Jill Biden y la respuesta más votada fue que irse a desayunar con ella. “Hay mujeres mayores en las redes sociales fantaseando sobre cómo sería tomar un brunch con la Dra. Jill Biden, la ventrílocua que trabaja cada vez más duro para asegurarse de que su esposo ficticio parezca una persona real en sus conferencias telefónicas de Zoom”. Y concluía su reflexión cuestionando las consecuencias de encumbrar políticamente a figuras que se ajustan a un ideal de perfección tan inocente y amoldada al status quo: “¿Cómo nuestra cultura se ha vuelto así, llena de muñecas de papel feministas, todas brillantes y planas, fáciles de vestir con cualquier atuendo favorecedor? ¿Qué hace que las mujeres fantaseen fervientemente con tomarse un bottomless mimosa (cóctel típico del brunch) con una mujer que tiene un doctorado en educación y dientes excepcionalmente blancos?”.

Quizá el ejemplo que mejor expresa esta ambigüedad es el papel que Jill Biden ha adoptado frente a algunos de los episodios más escabrosos de la carrera política de su marido, como cuando Joe Biden permitió y no condenó –hasta 28 años después– un interrogatorio a la profesora de derecho Anitta Hill que es paradigma del machismo y revictimización que sufre una mujer cuando denuncia por acoso sexual a un hombre poderoso. Pero también, y especialmente, cuando en el contexto del #MeToo dos mujeres denunciaron que Biden las había tratado de forma invasiva en actos públicos y las había hecho sentir incómodas. En ambos casos, la respuesta de Jill fue tibia, se limitó a disculpar a su marido por su forma de ser, negando el problema de fondo, restándole importancia al asunto y limitándose a reconocer que Joe antes era así, quizá un poco demasiado tocón al igual que toda su familia, pero que ahora había cambiado.

El final de la columna de Crispin, con un recado punzante para Jill Biden, apunta en este sentido: la obsesión por la imagen perfecta puede hacernos olvidar qué significa ser un buen presidente y en su caso, ser una buena primera dama. “La política no es una cuestión de autorrealización personal. Convertirse en presidente no es lo más importante de la pirámide de necesidades de Maslow; tampoco es la recompensa por ser una persona realmente buena, permaneciendo en un matrimonio después de la primera o la octava acusación de violación contra tu esposo. La política trata sobre la distribución de recursos, y esos recursos, ya sea dinero o comida o bombas, decide quién en nuestra sociedad vive y quién muere, quién tiene abundancia y quién apenas se las arregla”.

Es muy probable que este calculado desinterés por la política, más allá de los decorados institucionales, los mítines de la campaña y su papel como asesora premium de Joe, acabe marcando el paso de Jill Biden por la Casa Blanca. Es fácil imaginar una legislatura discreta: aunque su figura siga siendo omnipresente, y mucho menos artificial que la de su marido, difícilmente acaparará los titulares. Pero esto no quiere decir que ella no sea también un animal político. Acabar convertida en el brunch platónico del electorado demócrata suena a broma, pero no lo es. Igual que ser la bestie de Michelle Obama o presentarse en leggins frente a las cámaras no son opciones irreflexivas: de ello ha dependido una parte importante de la movilización del voto femenino indeciso. Jill sabe que su imagen de esposa abnegada, mujer comprometida y profesora modelo encaja con un imaginario típicamente estadounidense que está más allá de la política de partidos: una muchacha humilde, auténtica, hecha a sí misma, que podría tenerlo todo y que, sin embargo, se sacrifica por sus alumnos, su marido, el país entero, y lo hace siempre con una sonrisa.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.