De la desconfianza política a una segunda transición

El descrédito de los políticos se ha ido acelerando en el último lustro hasta cotas desconocidas en la democracia. Solo la irrupción de nuevas fuerzas ha permitido parar la caída

Cuarenta años después del final del franquismo, y coincidiendo con una grave y profunda crisis económica — ya en su octavo año y que ha dañado severamente nuestro tejido social— la confianza ciudadana en nuestra clase política ha ido cayendo gradualmente hasta quedar en niveles mínimos. ¿Cabe temer por ello que la democracia española esté profundamente dañada y en riesgo? Ciertamente no. En realidad, el actual régimen democrático no parece encaminarse hacia el anquilosamiento y la obsolescencia sino más bien hacia su relanzamiento, como lleva años reclamando la propia ciudadanía.

Que nuestra clase política ha experimentado, en estos años últimos, una severa pérdida de imagen y de credibilidad entre la población, parece fuera de duda. Fue el CIS, en su Barómetro de julio de 2010, el primero en dar la voz de alarma: los políticos habían pasado a ser percibidos como el tercer problema más importante de España (lo indicaba así el 22% de los españoles, tras el la situación económica —53%— y el paro —78%—; por entonces, la corrupción no tenía aún, en la conciencia pública, el papel estelar que poco después adquiriría). Sencillamente, para una fracción sustancial de la ciudadanía, los llamados por su función institucional a procurar remedio a los problemas existentes —los políticos— habrían franqueado la línea roja, engrosando la lista de cuanto en la sociedad requiere reparación urgente. Sin duda, en las democracias consolidadas, los políticos rara vez gozan de una imagen establemente positiva. Por lo general, su consideración social tiende a ser ambivalente: fluctúa entre un más o menos respetuoso recelo y un más o menos reticente reconocimiento de su utilidad como gestores de demandas y conflictos sociales. Pero gozar de más o menos simpatía y consideración no es lo mismo que pasarse al lado oscuro, convertidos en uno más de los problemas que lastran la vida del país.

En los meses siguientes y hasta octubre de 2014, la situación no solo no mejoró, sino que, con leves fluctuaciones, el porcentaje de radical descrédito de la clase política se mantuvo estable en torno al 30%. Solo en el año actual, el porcentaje de españoles que percibe a los políticos como parte del problema, y no de la solución, ha empezado gradualmente a decrecer, quedando en el Barómetro del CIS de este pasado octubre en un 21.5%; es decir, en una cifra similar a la que en 2010 disparó la alarma. La mala imagen parece estar refluyendo y cabe pensar que esta evolución guarda alguna relación con la reorientación que se anuncia de nuestra escena política nacional. Porque el descrédito de la clase política no lo originaron los casos de corrupción (por graves, recurrentes y extendidos que hayan ciertamente sido). Estos vinieron más bien a consolidar una desafección preexistente que tenía dos grandes causas: por un lado, la percibida incapacidad en la clase política, en los últimos dos decenios, para ponerse de acuerdo en las adaptaciones, actualizaciones y reformas que el transcurso del tiempo imponía a nuestro ensamblaje constitucional, al que se dejó innecesariamente envejecer; por otro, la impericia que la ciudadanía atribuye, por igual, al último gobierno socialista y al actual gobierno del PP, en la gestión de la crisis económica: al primero, por no haberla visto venir; al segundo, por haberla afrontado con unos costes sociales que mayoritariamente se consideran excesivos.

Conviene, en todo caso, recordar que la existencia de un generalizado e intenso descrédito de la clase política no constituye precisamente una rareza en la vida política democrática. Se ha registrado, y se registra, con parecida intensidad, en varios de nuestros socios de la Unión Europea y es cíclicamente endémica, desde 1958, en Estados Unidos, la democracia más antigua y estable. Allí, el 66% que en 1966 decía confiar en el sistema político pasó al 32% en 1996 y ha quedado, en 2012, en un magro 22%. Estos datos requieren un análisis prudente pues lo que connotan no es necesariamente autoevidente: una cosa es el grado de confianza e identificación ciudadana con el sistema político en su conjunto, y otra muy distinta el grado de confianza y respeto con quienes lo pilotan, es decir, con los políticos. En 1995, un estudio de Hibbing y Theiss-Morse, de título provocativo (Congress as Public Enemy: el Congreso como enemigo público), comparó las evaluaciones ciudadanas emitidas por separado para las instituciones y para quienes las desempeñan, encontrando llamativas diferencias: confiaba en el Tribunal Supremo, como institución, el 94% de los ciudadanos, pero en sus concretos integrantes en el momento de hacer el estudio, el 73%; en la Presidencia del país, el 96%, pero en el Presidente concreto que entonces la ejercía (George Bush) ya solo el 46%; y —sin duda el dato más relevante por ser el más directamente referible a la clase política— mientras que un 88% confiaba en el Congreso como institución, únicamente el 24% lo hacía en los congresistas. La clase política, con su mal hacer, puede ciertamente manchar la imagen de todo el sistema político y desteñirle parte de su descrédito. Pero en una democracia asentada, la ciudadanía suele tener la suficiente perspicacia para uno de otros, y así el remedio a la mala gestión política suele ser el relevo no del sistema, sino de los que lo pilotan.

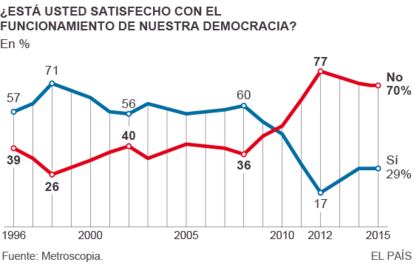

Y eso es lo que parece ahora estar a punto de pasar en España. Desde hace al menos cinco años, en la serie de sondeos “Pulso de España” que realiza Metroscopia, ocho de cada diez españoles han podido expresar su decepción —y desapego— no con la actual democracia ni con sus instituciones, sino con la forma en que se las está haciendo funcionar; no con los partidos políticos en sí (a los que consideran imprescindibles), sino con el modo en que han venido funcionando sobre todo en los últimos dos decenios. Sencillamente, la ciudadanía no cuestiona el actual régimen democrático: reclama un modo distinto de hacerlo funcionar. Son tres los reproches que, de forma masiva (y, por tanto, por encima de alineamientos ideológicos) la ciudadanía dirige a los partidos que han protagonizado en estos dos últimos decenios la vida política nacional: su desentendimiento del sentir ciudadano (para el 90%, tendrían que reorganizarse de modo que pudieran prestar más atención a lo que piensa el ciudadano medio); su autismo autocomplaciente (para el 88%, los partidos solo han pensado en lo que les beneficia e interesa a corto plazo, no en el interés general); y su endogamia y consiguiente selección negativa (para el 73%, tal y como los partidos están organizados y funcionan es muy difícil que logren atraer y reclutar para la actividad política a las personas más competentes). Y cabría añadir un cuarto, más reciente pero especialmente dañino, reproche: su deplorable reacción ante los casos de corrupción. El profesor Manuel Villoria ha estudiado con meticuloso cuidado las percepciones ciudadanas al respecto: en cuanto a la sensación de que en España exista corrupción, las respuestas de nuestros conciudadanos son equiparables a las de los países europeos más obviamente castigados por esta lacra. Pero en cuanto a las situaciones de corrupción real y personalmente padecidas, los españoles dan respuestas similares a las de los países con niveles más bajos de corrupción. En otras palabras: el escándalo moral que en nuestra sociedad —y por fortuna— siguen produciendo los casos de corrupción que se van conociendo supera de forma sumamente desproporcionada a las experiencias personales, reales y tangibles, de conductas inapropiadas. Sencillamente, España no es un país corrupto, pero nos lo parece. Y lo que los españoles —una vez más, masivamente— no entienden es que su indignación moral no parezca ser compartida (incluso de forma más extremada) por la clase política, que acaba apareciéndosele como objetivamente cómplice de algo de lo que, en realidad, es primera y principal víctima. La ciudadanía no entiende que casos tan graves como los conocidos (a estas alturas, parece innecesaria su detallada enumeración, que —de una forma u otra y con diversa intensidad— alcanza prácticamente a todo el espectro ideológico) hayan podido perdurar tanto en el tiempo (¿cómo fue posible impunidad tan prolongada?); que, una vez conocidos, se reaccionara de forma tan blanda y dubitativa como, a la postre, torpe (¿cómo pudo pensarse que con no hablar más del asunto este dejaría de pesar en la conciencia ciudadana?). Y, para colmo, la desmesurada lentitud de su tramitación judicial, que nadie parece haber tenido interés en remediar proporcionando los recursos precisos para aliviarla ha acabado propiciando la sensación de que, indirectamente, se propiciaba la impunidad.

Por todo ello, los españoles han venido dejando claro en los sondeos desde hace ya tres años, que el problema radica en los partidos y en su modo de organizarse y funcionar. Su advertencia, sondeo tras sondeo, ha sido tan clara como recurrente: o se regeneraban a fondo y de manera creíble, o propiciarían con su voto la aparición de nuevas formaciones capaces de encarnar la ejemplaridad pública reclamada y de reeditar el estilo político que un espectacular 84% dice añorar: el de la Transición. Con esta palabra —que remite a un tiempo que ha quedado mitificado en nuestro imaginario colectivo—, los españoles de cualquier edad u orientación ideológica aluden a una forma de entender y practicar la política basada en el mutuo respeto, en la capacidad negociadora, en la altura de miras en aras del bien común y en la predisposición a reformar y actualizar, en nuestras leyes e instituciones, cuanto requiera ser reformado y actualizado en función del tiempo nuevo que se abre. Y como los partidos existentes no han parecido dispuestos en estos años últimos a encarar decididamente el reclamado proceso de renovación, las miradas de casi media ciudadanía han acabado volviéndose hacia los ahora llamados partidos “emergentes”: Podemos primero y Ciudadanos después. Uno en apenas un año, en solo unos meses el otro, han logrado darle la vuelta al estado de ánimo ciudadano, reorientándolo desde la indignación con la vida pública a la reclamación de su radical oxigenación (por decirlo con términos de Marcos Sanz, en un texto reciente publicado en este mismo diario). Ello ha conllevado, como cabía esperar, una intensa reactivación del interés ciudadano por la política: la predisposición ahora declarada de acudir a votar en las elecciones del próximo diciembre presenta niveles casi históricos. Por otro lado, los alineamientos electorales tradicionales han pasado a experimentar una clara y creciente tendencia a fluidificarse, lo que aumenta las probabilidades de trasvases de voto multidireccionales. Y cada vez parece más verosímil, a la luz de los datos disponibles, que el actual esquema bipartidista ceda el paso, finalmente, a un modelo nuevo de “tres y medio” o, incluso, cuatripartidista: una segunda transición, para revitalizar y readaptar lo mejor de la primera.

Por supuesto, está por ver en qué quedará finalmente toda esta nueva —e impensable hace solo unos meses— efervescencia política. Por lo pronto, lo que ya cabe constatar es el modo sin duda ejemplarmente democrático escogido por los españoles para dar salida a la profunda desafección que experimentaban respecto de la situación política imperante: no han cedido a tentación alguna anti-sistema, sino que han reclamado la renovación del sistema político actual —no uno distinto—; han reclamado de los partidos su disposición a revitalizar lo ya existente y conseguido —no a demolerlo—; y han dejado clara su preferencia por el retorno al añorado estilo de vida pública que caracterizó a la Transición —no por aventurerismos experimentales—. Y todo ello, recurriendo a las urnas.

Hitos corruptos

Caso Bárcenas, sobre financiación irregular en el PP. El juez instructor considera, tras el análisis de los papeles del extesorero popular, la formación conservadora se había financiado ilegalmente durante 20 años.

Caso Blasco El exconsejero valenciano del PP (aunque también lo fue en el pasado con el PSOE) fue condenado en 2014 a ocho años de cárcel por desviar fondos destinados a proyectos de cooperación al desarrollo en Nicaragua.

Caso BOE (1989-1991). Fraude de 1000 millones de pesetas cometido por la ex directora general del BOE Carmen Salanueva. Murió en 2000 antes de que se celebrara el juicio. El fiscal pedía 14 años.

Caso Casinos (1989). El director financiero de Casinos de Catalunya denunció el desvío de 600 millones de pesetas a CDC, el partido de Jordi Pujol.

Caso de los ERE Fraude en la gestión del fondo creado por la Junta de Andalucía para conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis. De los 746 millones con los que se dotó el fondo, se repartieron irregularmente casi 140, según la investigación. Por este caso están imputados los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Caso Fabra. En 2013 el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, fue condenado a cuatro años de cárcel por delito fiscal. No había ninguna explicación lógica para unos ingresos de dos millones de euros.

Caso Filesa. El Tribunal Supremo condenó en 1997 al exdiputado del PSOE Carlos Navarro (11 años), el senador del PSC Josep Maria Sala (tres años) y la responsable económica del partido Aída Álvarez (2 años y 4 meses) por financiación irregular entre 1989 y 1991. La empresa Filesa facturó más 1.000 millones en consultorías fantasma a bancos y empresas con los que se pagaron facturas del PSOE.

Caso Juan Guerra. El hermano del vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, fue condenado por tráfico de influencias en 1995

Caso Gürtel. La más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político conocida en democracia. En la primera etapa investigada, se juzgarán 12 delitos cometidos entre 1999 y 2005. Los daños causados a las arcas públicas alcanzan los 450 millones de euros.

Caso Hormaechea. El ex presidente cántabro, primero regionalista, luego en el PP, fue condenado en 1994 a seis años de prisión por prevaricación

Caso Nòos. En 2016 se juzgará a Iñaki Urdangarin por corrupción y a la infanta Cristina como cooperadora en dos delitos fiscales.

Caso Malaya. Jesús Gil instauró en Marbella el mayor caso de corrupción municipal de España. En 2013 el asesor urbanístico de Gil, José Antonio Roca, que amasó 100 millones, fue condenado a 11 años.

Caso Naseiro (1989). Presuntas comisiones destinadas al PP a cambio de licencias urbanísticas. El Supremo lo archivó aduciendo irregularidades en la obtención de pruebas mediante escuchas telefónicas.

Caso Palau. Indaga el saqueo del Palau de la Música por parte de su expresidente Fèlix Millet y la mano derecha de este, Jordi Montull. El saqueo está cifrado en más de 20 millones de euros. El caso también sacó a la luz la financiación irregular de Convergència, que presuntamente recibió 6,6 millones de euros de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública. Después de seis años, se ha cerrado la instrucción y hay 16 acusados, entre ellos el extesorero de CDC Daniel Osácar, que afronta siete años de prisión.

Caso Pallerols. En 2013 el TSJ de Cataluña condenó a excargos de UDC por el desvío de subvenciones públicas para financiar el partido.

Caso Rato. El exvicepresidente del Gobierno, del PP, está investigado por en las irregularidades fiscales derivadas de los negocios particulares del ex político del PP y ex banquero y en los sobornos supuestamente cobrados por él en su época al frente de Bankia. Y también, dentro del caso Bankia, por el uso de las tarjetas black.

Caso Roldán. El ex director general de la Guardia Civil con el PSOE fue condenado en 1998 a 31 años por apropiarse de dinero delos fondos reservados, recibir comisiones de las constructoras de los cuarteles y por fraude fiscal.

Este texto es una versión larga del artículo aparecido el domingo 15 de noviembre en el suplemento Ideas de EL PAÍS.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.