La evolución de la complejidad

Una reciente teoría asegura que no es que nuestra torpeza nos impida predecir las innovaciones, sino que son impredecibles por principio

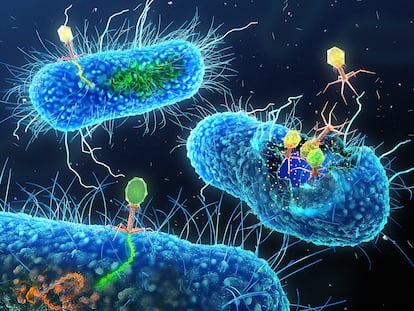

Quizá no seamos muy inteligentes, pero desde luego somos muy complejos. Venimos de animales primitivos que a su vez vinieron de organismos unicelulares que a su vez vinieron de bacterias y arqueas que a su vez vinieron de grandes moléculas hechas de moléculas pequeñas. Esto está claro. Pero ¿por qué ha ocurrido? Las bacterias están perfectamente adaptadas a su entorno desde hace 3.500 millones de años, en la infancia del planeta. ¿Por qué demonios iban a agruparse con otros microbios para formar células avanzadas y organismos multicelulares como el que suscribe? Este es un tema clásico en el pensamiento evolutivo, un problema que no hemos sabido resolver en dos siglos.

Siendo justos, se pueden avanzar algunas ideas para ciertos sucesos concretos de aumento de la complejidad. Por ejemplo, el origen de la célula moderna (célula eucariota, en la jerga) se puede asociar a un aumento del nivel de oxígeno ocurrido hacia la mitad de la historia de la vida en la Tierra, hace unos 2.000 millones de años. Por chocante que nos resulte ahora, el oxígeno era un elemento tóxico para los seres vivos de la época, precisamente porque lo oxida todo. Oxidar es el eufemismo químico para quemar: cuando quemas un tronco, estás combinando sus moléculas con el oxígeno del aire. Por ejemplo, combinas el carbono del tronco con el oxígeno del aire y produces dióxido de carbono, para desmayo de los climatólogos.

Entre las bacterias de aquellos tiempos, sin embargo, había unas (las alfa-proteobacterias) que sabían convertir el oxígeno en energía útil para ellas. Una de ellas se asoció con otro microbio (una arquea) que tenía altas capacidades genéticas, pero estaba agonizando por un exceso de oxígeno que no sabía cómo procesar. Su asociación creó la célula eucariota de la que estamos hechos por completo. Las alfa-proteobacterias originales están dentro de cada una de nuestras neuronas y nuestras células de la piel, donde las llamamos mitocondrias. El punto es que el aumento de complejidad que supuso el origen de la célula moderna se debió a la necesidad de gestionar el exceso de oxígeno ambiental.

Curiosamente, otro incremento de oxígeno muy posterior (hace 600 millones de años, cuando la Tierra salía de una glaciación brutal) se puede asociar al origen de los animales. Las células eucariotas de las que estamos hechos llevaban ya 1.500 millones de años nadando por todas partes, pero solo al final de la snowball Earth (la bola de nieve planetaria) y tras el incremento de oxígeno subsiguiente se asociaron de una forma lo bastante organizada y fructífera como para dar lugar a las esponjas, los corales, las medusas, los artrópodos, los vertebrados y todos esos bichos que vemos en los documentales y en los debates políticos. De nuevo, el incremento de complejidad que supuso la aparición de los primeros animales se puede achacar a las presiones del entorno.

Pero estas ideas palidecen frente a la que acaban de tener el geólogo Robert Hazen y el astrobiólogo Michael Wong, de la Carnegie Institution de Washington. Su idea es que el aumento de la complejidad es nada menos que una ley natural. La complejidad, según esto, aumenta en el universo de un modo tan inexorable como la entropía, o grado de desorden de los sistemas. La evolución, sea o no biológica, genera novedades que no se pueden predecir con las leyes del nivel más básico, que al final de la cascada son las leyes de la física. No es que nuestra torpeza nos impida predecir las innovaciones, sino que son impredecibles por principio.

La ley natural que proponen Hazen y Wong es por el momento una especulación más bien salvaje, pero tiene una virtud indudable para la biología, porque la teoría evolutiva tampoco nos permite predecir el resultado de sus exploraciones. Así está el tema en el frente de vanguardia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.