Santa Ana Tlacotenco, el último reservorio del náhuatl en la capital mexicana

Los pobladores del pequeño municipio de Milpa Alta rechazan la desaparición de su cultura, pese a la pérdida del arraigo de su idioma originario más extendido

Las colinas y los campos de cultivo de nopal dibujan el paisaje rural de Milpa Alta, el segundo territorio más extenso de Ciudad de México y, a su vez, el menos poblado. En uno de sus pequeños municipios, Santa Ana Tlacotenco, José Ortiz muestra efusivamente algunas de sus coloridas obras. Los tonos azulados tiñen uno de los cuadros, que simboliza el Akakilistle, algo así como el sonido que produce el agua al caer sobre una superficie. El título de la obra mantiene la sensibilidad hacia la naturaleza que ha acompañado al pueblo náhuatl desde su origen. La localidad, que cuenta con unos 11.000 habitantes, y que ha visto cómo su lengua insignia ha perdido fuerza en las últimas décadas, busca ahora revitalizar la identidad náhuatl desde la cultura.

“Puede que la lengua deje de existir, pero seguimos pensando en náhuatl”, asegura. Ortiz es una especie de filósofo del idioma, un sabio contemporáneo que ha tratado de reflejar la visión del universo de los náhuatl en una serie de cuadros y esculturas repletas de metáforas hacia la naturaleza y las deidades. También es el presidente del Consejo de la Lengua Náhuatl. Explica la esencia del idioma con entusiasmo, inflando las gesticulaciones. “Hay una especie de magia. Y la magia es la misma naturaleza. Las mismas plantas, la posición del sol con respecto a la luna. Todo eso es mágico y en ese lapso en el que la luna y el sol cambian de posición se pueden hacer ciertas cosas. Aquí todavía se conserva esa creencia”, afirma.

Ciudad de México cuenta con 9,2 millones de habitantes. De ellos, 124.540 hablan algún idioma originario. Con cerca de 40.000 hablantes, el náhuatl es la lengua originaria más extendida en la capital, de acuerdo al último censo del Inegi de 2020. En Milpa Alta no existe un conteo concreto, pero los datos recogidos por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi) mostraban cómo el músculo de un idioma que llegó a 9.506 personas en 1940 (el 64,3% de las 14.785 personas que entonces vivían en la alcaldía), se fue desinflando hasta quedarse en las 1.909 que se mantuvieron en 1990 (el 3% del total, que en ese año era de 63.654 personas). Las cifras de la capital son solo una pequeña muestra de los 7,3 millones de hablantes de lenguas indígenas que se expanden por todo el país.

En Santa Ana, Ortiz ha tratado de reunir en los últimos años a las 50 personas mayores que aún mantenían el náhuatl como lengua materna, para tratar de armonizar el lenguaje popular del lugar. “Les hicimos grabaciones, escritos y los llevamos incluso hasta la computadora para ver la vibración del sonido, para diferenciar los matices de sus voces”, explica. Con el tiempo, las personas más conocedoras del idioma han ido muriendo, y ahora, el pequeño pueblo milpaltense cuenta con menos de 10 de esos hablantes. El profesor quiere mantener la supervivencia del lenguaje popular: “Sé el valor que tiene [la lengua] y soy consciente de la sabiduría que guarda”. De fondo, el portavoz del Consejo, Alejandro Ortiz, matiza las respuestas del artista: “Mantener el idioma es defender una alianza y una preservación de la naturaleza”.

Danzas tradicionales

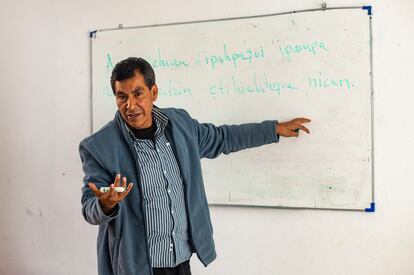

En pleno centro del pueblo, el maestro de náhuatl Javier Galicia pasea por una de las humildes aulas que cada fin de semana acogen a cerca de 80 alumnos, en el edificio de Coordinación Territorial. “Milpa Alta es una región de pueblos originarios, el último bastión donde se sigue hablando la lengua náhuatl [en la capital]. Aquí tenemos a los últimos hablantes que lo tuvieron como lengua materna. Y estamos hablando de que es una cantidad sumamente pequeña”, afirma. Galicia pertenece a una de las asociaciones civiles que siguen luchando por mantener vivo el idioma, y sabe que de la enseñanza de esta lengua no se puede vivir. “No te contratan. Cada uno [de los maestros] tiene su trabajo individual, y dedica un poco de tiempo para esto. Por eso [las clases son] los sábados y domingos”, asegura.

El maestro asume que en unos 10, quizás 20 años, la lengua corre el peligro de desaparecer. Considera que mantener su vigencia popular es importante, más allá de una mera perspectiva académica. “Los diccionarios son geniales, importantísimos. Pero les hace falta una visión que tenga que ver con las comunidades [...] hay traducciones a las que se les da una espiritualidad que las traducciones sacadas de los diccionarios pierden”.

Galicia dice que los jóvenes llegan a las aulas para fortalecer los lazos con su comunidad y mantener así su sello de identidad. Pero tiene en cuenta las dificultades: “En un país donde hay una discriminación hacia lo indígena, ser indio no te brinda todas las mismas oportunidades”. El maestro, como Ortiz, cree que la cultura —las danzas tradicionales, la música o el propio acto de sembrar— seguirá ocupando el espacio que pudiera dejar la lengua.

En la plaza del edificio municipal, dos jóvenes bailan bachata. En uno de los bancos, un cartel invita a unirse a ellos: “¿Quieres bailar?”. Durante las fiestas patronales, la plaza da un giro distinto: niñas, jóvenes y adultas bailan danzas aztecas tradicionales, acompañadas del sonido de violines, guitarras y líricas en náhuatl. La etnomusicóloga —experta en el estudio de la música con enfoques culturales— y maestra de danza tracalera Taly Gutiérrez cuenta que la danza, aunque tiene rasgos contemporáneos, mantiene un trasfondo histórico que abraza a la cultura prehispánica: “Conecta con esa memoria sobre la comunidad, la memoria sobre los pueblos originales de Milpa Alta”.

Considera que la danza sirve como una estrategia para acercar a las nuevas generaciones a un idioma que actualmente se refugia sobre todo en los entornos de la tercera edad. “Ayuda a conocerla no solo en lo abstracto o en las estructuras lingüísticas, sino en la acción. Las niñas cantan y bailan”, resume. Las letras clásicas que se cantan en las fiestas mantienen la cosmología de la naturaleza que interiorizaban los náhuatls. Una de las canciones que resuenan esos días es la de Aztecatzitzin (venerables aztecas). Entre estrofas, dice: Totetlazo tlatonaltzin macenemihacac. En español, algo así: “Como hoy en este sagrado día, en esta alegre festividad”. La observación en esta estrofa se encuentra en la referencia al día. “Habla del hoy, de este día. Pero enfatiza la importancia de un día en particular, que en este caso es la fiesta. No es cualquier día, sino que es ‘el día”, incide.

Un teléfono y muchas expectativas en Milpa Alta

A unos 50 kilómetros del centro de Santa Ana, el coordinador del museo Regional Altepepialcalli, Marco Laubarraquia, reflexiona desde su modesto despacho. “Los chavos de ahora, la gente de hoy, no está tan identificada como cuando nuestros abuelos nos inculcaron la situación del idioma y de las costumbres”, sostiene.

Minutos después, el jefe de Atención a Pueblos Originarios, Gabriel Sánchez, entra por la puerta con un celular en la mano. Cuenta que desde la Jefatura plantean un programa para revitalizar la cultura y la lengua náhuatl en Milpa Alta. “[El idioma] es una parte de todo el desarrollo cultural. Lo demás se refiere a la gastronomía, la danza, la música y los usos, costumbres y tradiciones. Lo que implica la vida comunitaria”. De su boca, como de la del resto de entrevistados, sobresalen dos palabras: “comunidad” e “identidad”. Sánchez propone una lucha contra el individualismo, enfocada en defender la idea de comunidad.

Levanta su brazo y muestra el teléfono. “Puedes usar la tecnología para trabarte en el rollo del individualismo, dentro de un teléfono; o puedes utilizarlo como herramienta para poder crecer, para poder proponer modelos sociales, culturales, políticos, medioambientales y económicos”. Un segundo después, añade: “El proceso de revitalización de la lengua y cultura implica la utilización de las nuevas tecnologías”. Desde hace unas semanas, el departamento en el que trabaja ha tratado de lanzar una aplicación para aprender el idioma. Aún continúa en proceso.

En el pequeño estudio artístico de Santa Ana, José Ortiz continúa explicando el significado de sus obras. Habla de deidades, de la planta del maguey —el agave, con gran simbología para él— y de las fuerzas de la naturaleza. Lo hace en náhuatl. Cada vez que termina una frase, Alejandro la traduce al español: “Aquí está la invitación, si tienen alguna pregunta...”. El maestro cree firmemente que una desaparición de la lengua no acabaría con la estrecha relación cultural de las actividades como la siembra. Ha tomado un vaso de pulque natural antes de entrar al estudio, y al salir de él, habla con los visitantes: “¿Volverán más tarde? Puede que no esté, voy al campo”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.