Paseo por la sequía de la mano de J. G. Ballard, soñador de catástrofes

Recorrer pasajes sedientos del Montseny con la novela sobre un mundo sin agua del gran visionario británico resulta una experiencia estremecedora

Decidí escribir sobre la sequía consciente de que antes de publicar esta crónica igual se ponía a llover, por fastidiar. Pero pensé que si la crónica servía para que lloviera por fin, como las rogativas, bienvenido sea. Además, me dijeron que ya pude llover, ya, que si no lo hace durante sesenta días con sus noches —no se si es un dato científico o una reminiscencia bíblica— no se van a llenar los pantanos y vamos a seguir sin agua. Ha sido sumergirme (quizá no es la palabra) en la sequía y sentirme como si yo mismo me estuviera secando. Posiblemente es un proceso natural y vivir es irse deshidratando, marchitando, perdiendo la humedad y volviéndonos enjutos, adustos y agostados, momificándonos, en suma. En el fondo, parafraseando a Eugen Leviné, el optimista bolchevique judío alemán que lideró la efímera República Soviética de Baviera y fue fusilado por el ejército y el Freikorps en 1919, todos somos momias de permiso.

Con estos animosos pensamientos en la cabeza decidí que mi aproximación a la sequía debía tener un respaldo literario, por aportar algo, ya que los ángulos meteorológico, climático, social, económico, territorial o político de la crisis (e incluso religioso) están ya muy bien cubiertos. Añadiría mi enfoque una visión existencial de lo que la sequía nos está haciendo por dentro. A la hora de escoger un libro de acompañamiento para mi paseo por la sequía pensé en la obviedad de La tierra baldía, de T. S. Eliot, que, aparte de citar varias veces los jacintos, posee pasajes acongojantemente actuales —y no sólo lo de que “abril es un mes cruel” o, llevando agua a mi molino (perdón de nuevo por la expresión), “nosotros que estábamos vivos vamos muriendo/ con un poco de paciencia”— sino versos turbadores para leer paseando por la naturaleza marchita, versos de “secas cisternas y fuentes agotadas” y de “trueno estéril sin lluvia”. Podría haber situado mi sequía también bajo advocación de Dune, de Frank Herbert, o Rebelión en el desierto, de T. E. Lawrence. Pero finalmente me incliné por La sequía, de J. G. Ballard.

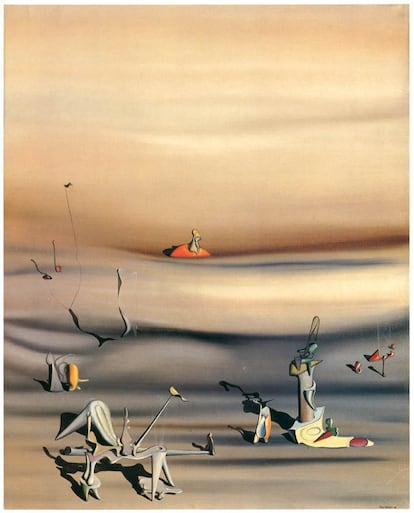

La sequía es una de las famosas novelas apocalípticas de Ballard (Shangai, 1930-Londres, 2009), el hombre que dijo que el futuro murió ya hace unos años y que la mejor manera de tratar con el mundo a nuestro alrededor es asumir que es una completa ficción. Trata de eso, de una sequía que se extiende sobre todo el planeta, desertizando el paisaje pero también provocando cambios inquietantes en la mente de los personajes. Mi novela favorita de Ballard, para el que, desde que vivió de niño la conquista japonesa de China (que describió en El imperio del sol), la vida era una zona de desastre, siempre había sido El mundo de cristal, pero leer La sequía ahora es una experiencia única. El protagonista, Charles Ransom, observa cómo el lago y el río junto a los que vive se van desecando y mientras el agua se evapora, dejando a la vista lechos de cieno y peces muertos, lo hacen también recuerdos y sentimientos. A su alrededor, la civilización y la moralidad se derrumban y sus vecinos desarrollan conductas extrañas, salvajes y hasta psicopáticas, mientras se produce una masiva migración desesperada hacia la costa, donde el mar está retrocediendo frente a una playa de sal que se extiende hasta el horizonte. La sequía, que provoca una lucha por el agua, tiene en la novela una explicación racional (y ecologista avant la lettre: es de 1965), los desechos industriales acumulados en los océanos han formado una película de polímeros saturados que impide la evaporación y la formación de nubes y lluvia. Pero a Ballard, admirador de los surrealistas, le interesa más el carácter onírico y psicológico de la catástrofe, simbolizado por el cuadro que tiene colgado Ransom, Jours de lenteur, de Yves Tanguy, y expresado en un poderosísimo despliegue de imágenes y metáforas. Entre las estampas inolvidables, el tiovivo medio enterrado en las dunas, los barcos varados y devenidos cementerio de chatarra, como los coches; el siniestro campamento montado en una piscina vacía, o el joven demente que se ha hecho un tocado con un cisne muerto de sed.

Con las imágenes de Ballard (al que conocí y al que entrevisté una alucinada tarde el 4 de abril de 1995 en un piso de la calle de Enric Granados) en la cabeza, me fui a ver la sequía donde mejor podría describirla, en el entorno natural que me es más cercano, y por tanto donde más duele: en Viladrau, en el Montseny, que en primavera tendría que estar tan húmedo y rebosante de fecundidad. Fui primero a la vieja masía de Can Batllic, mi Arcadia y mi Brideshead: rodeada de campos, estos se extendían como una excrecencia amarillenta y requemada. El umbrío bosque de castaños antes de llegar era una desolación parda y sedienta con el mantillo fragante de siempre convertido en un sudario reseco de tierra y hojas muertas. En aquel ambiente leproso y sediento no se escuchaba más que el ocasional graznido quejumbroso de un arrendajo. Caminé por los campos con el corazón encogido mientras una atmósfera pesada y desesperanzada se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La vida parecía haber abandonado el lugar junto con el agua, la gran higuera desfallecía como una vieja dama y la charca bajo la encina no era sino polvo al polvo.

Más tarde, en una segunda estación de evaporado Via Crucis, me acerqué al río, bajo el Mas de la Vila. Tras dejar atrás algunos aperos abandonados y los restos de una carretilla oxidada que me recordó los automóviles estrellados de otra novela de Ballard, Crash (en La sequía sepultan a los muertos en los coches semienterrados en las dunas), recorrí el trecho de un arroyo donde suelo observar salamandras y que es siempre un maravilloso reino feérico de musgo y agua donde nunca descartas encontrarte una dona d’aigua, una ninfa acuática estilo Amades y Waterhouse. El contraste era terrible. Apenas descendía un pequeño caudal miserable, un hilillo, entre helechos mortecinos. Ahí no vivía ni una bruja rebruja. El agua escasa se concentraba en charcos insalubres y flanqueaban todo el estrecho cauce dos franjas amarronadas de barro sucio. A partir de ese espacio superviviente apenas, lo que había era un territorio de hojas muertas, ramas quebradas, sobre las que avanzabas como si pisaras huesos viejos, y maleza enfermiza que parecía arrastrarse como un borracho sediento en busca de unas gotas de líquido. En vez del habitual canto cristalino, el arroyo desprendía un murmullo angustiado. Sopesé regresar corriendo a casa y montar guardia con la lanza en torno a la alberca, que tenemos aún llena y junto a la que florece el ciruelo como un desafío. Pero continué y llegué hasta la explanada del Castanyer de les Nou Branques que parecía una zona terminal ballardiana, con el icónico castaño y sus congéneres extenuados alzando sus brazos al cielo como crucificados sedientos suplicando la esponja con vinagre del centurión romano (además de Ballard me influía, como se ve, la Semana Santa). Los pájaros habían desaparecido. En todas partes la luz y las sombras se arrastraban lentamente.

Tras continuar el camino y cruzarme con dos corzos atraídos sin duda por la visión de mi cantimplora, me senté emocionalmente agotado en un tocón cerca ya de l’Arimany y extraje de la bolsa mi ajado ejemplar dedicado de La sequía (Minotauro, 1979) para buscar un consuelo imposible, pues no hay redención en Ballard, en sus últimas páginas. “Era como si al fin hubiera completado su viaje entrando en el paisaje interior que había llevado en la mente tantos años. Un inmenso palio de oscuridad se extendía sobre la arena como si todo el mundo exterior estuviese dejando de existir”. Y acabé: “Fue un poco más tarde cuando no se dio cuenta de que había empezado a llover”.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.