¿Se puede?

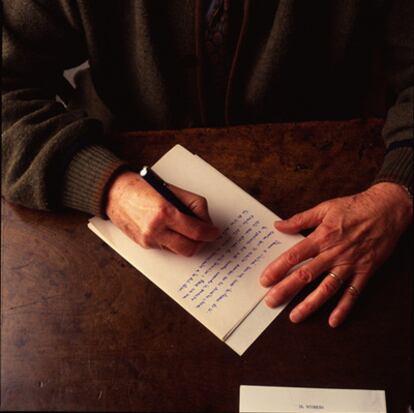

Las guardo como oro en paño. En una caja de madera. Después de haber vivido tantas mudanzas desde niña me he dado cuenta de que siempre hay que tener una caja, como antes se tenían los baúles, para guardar cartas que de otra manera acabarían en la basura. Cuando vuelvo a Madrid me encanta perder el tiempo hurgando en mi caja. Siempre se trata de un tesoro renovado. En mi caja de cartas late la vida de antes de mi vida: cartas que se escribieron mis padres de novios. Mi padre escribe muy formalmente en la máquina de escribir de su oficina; mi madre tiene una letra primorosa, la letra de una mujer a la que la guerra dejó sin escuela demasiado pronto pero no sin el empeño de escribir sin faltas y con una caligrafía rebosante de rabillos historiados. Me emociona leer los encabezamientos, mi adorada, mi dulce, mi añorado... Asisto de pronto al empeño que ponían dos novios separados por más de quinientos kilómetros (de los de antes) en que el amor viajara fresco a su destino. Cuídate, que no te cuidas. No te olvides de mí, que me muero. En otras cartas estoy yo, de niña, haciéndole a mi madre de escribiente. Mi letra infantil, grabada con fuerza incontrolada sobre el papel reproduciendo las palabras que mi madre me dictaba para sus hermanas. Muchas son cartas de muertos, en las que trato de hallar un detalle revelador que antes se me hubiera escapado. Hay cartas de amoríos pasados que leo como si leyera la historia de una desconocida, porque no hay nada más difícil que comprender una pasión que ya no se siente. O cartas del principio de un gran noviazgo, testimonios de amor clandestino, donde se percibe de verdad lo frágil que fue todo, lo cerca que estuvo de frustrarse. En esa caja guardo listas de la compra con la letra de mi madre (¡la mamá moderna que me mandaba a por botes de ketchup y puré de sobre!) y páginas de un diario que mi suegro escribió, por recomendación del médico, para ejercitar la memoria y en el que nos describía cómo "gente encantadora", expresión que nos hace sonreír porque no era habitual en él. Estaba claro que ese hombre escribía para la posteridad. También hay postales, de cumpleaños, de vacaciones, con una redacción que responde a la retórica cursi de mi infancia. Hay cartas de cuando los amigos nos escribíamos cartas, o cartas de ancianos que ya no saldrán nunca del universo del snail mail, el correo caracol, el postal. Ahí están las de Miguel Delibes o las de Emilio Lledó, por ejemplo, que tratamos de descifrar una vez y otra sin éxito porque tienen una ortografía tan artística como endemoniada. La melodía del afecto se aprecia en ellas, pero no así la letra, así que sentimos por esas cartas un cariño ciego. Miguel Hernández escribió, precisamente, un poema sobre las cartas que cada casa alberga: "En un rincón enmudecen / cartas viejas, sobres viejos, / con el color de la edad / sobre la escritura puesto. /Allí perecen las cartas / llenas de estremecimientos. / Allí agoniza la tinta / y desfallecen los pliegos, / y el papel se agujerea / como un breve cementerio / de las pasiones de antes / de los amores de luego". Pero si aquellas cartas de las que hablaba el poeta rondaban en los cajones como testimonio de todo lo vivido, ahora, mi colección de cartas habla de un tiempo que está a punto de perderse. Yo misma ya no suelo escribir cartas a mano. La inmediatez de Internet me ha colonizado y paso una hora al día contestando correos electrónicos. Eso sí, en ellos procuro reproducir la vieja retórica de las cartas. No me gusta escribir mensajes sin encabezamiento, no me gusta despedirme a las bravas. Si se pierde el encanto del manuscrito (a algunos pueda parecerles rancio este gusto por la letra individual), al menos que no se pierda la educación. En todas esas cartas que guardo en mi caja (en las que se encuentra la de algún lector también, de cuando los lectores mandaban cartas) hay un rasgo común: la formalidad en el trato. Desde las cartas de enamorados, de novios o familiares a las cartas de personas a las que admiramos, todas ellas guardan esa plantilla tan ceremoniosa del intercambio epistolar. Es como si quienes las escribieron supieran que para entrar en una casa primero hay que llamar a la puerta o preguntar "¿se puede?". Hay estudiosos del correo electrónico que teorizan sobre la inmediatez del lenguaje, la economía de palabras. Los periódicos se hacen eco y cada dos meses sacan un reportajín del lenguaje juvenil en los SMS. Ese reportaje me lo sé. Pero la pura verdad es que cuando recibes con frecuencia propuestas de actos, cursos o entrevistas, percibes, con asombro o molestia, que hay personas que trabajando incluso para organismos oficiales te saludan con un desabrido "Hola", a veces ni se despiden, te tutean por la simple razón de que jamás en su vida han considerado la posibilidad de utilizar el "usted" y cometen faltas de ortografía. Hay una tendencia general a hacer la vista gorda, pero habrá un día en que otros expertos con más sesera estudien cómo siempre se tomará en más consideración la propuesta de alguien que se dirige a los demás con cierta formalidad. No debe ser tan difícil, pienso, cuando yo en mi caja tengo cartas de personas que apenas fueron a la escuela y en su escritura mostraban una educación exquisita.

Yo misma ya no suelo escribir cartas a mano. La inmediatez de Internet me ha colonizado

En todas las cartas que guardo en mi cajón hay un rasgo común: la formalidad en el trato

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.