Lección de estética

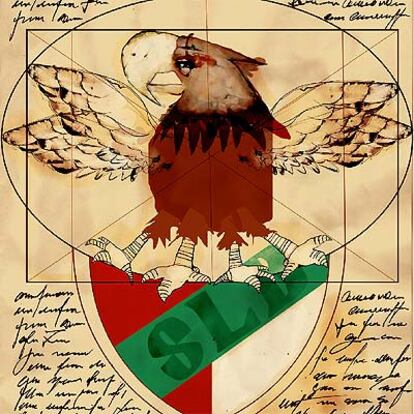

De niño, cuando mi gusto era más refinado que hoy y mi sentido de la elegancia más lúcido y exigente, lo único que me apetecía tener era un anillo con el emblema del Benfica de metal barato, es decir, el emblema, con colores y todo, pegado a un aro de hojalata. Los había a montones en los puestos de la feria de Nelas, irresistibles y lindísimos, por una bicoca, pero mis padres, que en materia de sensibilidad estética dejaban mucho que desear, se negaban, con una ceguera que incluso, pasados tantos años, no comprendo, a regalarme aquella maravilla de la orfebrería nacional. Tuve que recurrir a los buenos oficios (fijaos con qué rigor escribo) de mi abuela, cuya mayor cualidad era hacer todo lo que yo quería, para ablandarlos. La arrastré un sábado de feria (los sábados de feria eran cada quince días, llenos de gitanos y lechones) a los puestos donde los anillos del Benfica les disputaban el espacio a vírgenes fosforescentes y a arañas de cristal y alambre de arquitectura complicada, que rivalizaban en primor con los mencionados anillos, y le señalé con dedo firme mis oscuros objetos de deseo. Me pareció que a mi abuela le dio un mareo, pero debe de haber sido impresión mía. De cualquier modo, se aferró a un varal y se recompuso. No eran sólo los anillos del Benfica: las arañas y las vírgenes verdes le producían un tic que no le conocía y le fruncía la mitad de la cara, dio un complicado paso hacia atrás tambaleando, pregunté

La mayor cualidad de mi abuela era hacer todo lo que yo quería

-¿No son bonitos, abuela?

mi abuela, a quien la admiración, no el horror, la había privado del uso de la palabra (fijaos de nuevo con qué rigor escribo) me observó con una mueca de pánico, me llevó de vuelta a casa lo más deprisa que pudo, me observó varias veces durante el almuerzo, con una arruga afligida que se le iba desvaneciendo de la frente, y a la hora del postre les sugirió a mis padres

-¿Por qué no le compráis el anillo al pequeño?

juraría que añadió

-Tranquilizaos, que pasada una hora ya no se acordará de ese adefesio

pero seguro que fue una alucinación mía, porque en el campo del reconocimiento de la verdadera belleza mi abuela era insuperable. Guiñó un ojo (mejor dicho, no guiñó ojo alguno, le entró una mota en el párpado), mis padres agacharon la cabeza, obedientes a los dictámenes de la matriarca (¡qué rigor y de qué forma!) y en la feria siguiente mi padre se acercó a los anillos del Benfica como si tuviese un revólver apuntado a la columna, cogió uno de ellos con un par de falangetas engurruñadas y una expresión de cólico, me lo entregó como si me pasase un ratón muerto

-Ahí tienes ese chisme, listo

(si en lugar de médico hubiese sido joyero no iría muy lejos el pobre) y regresé a los castaños con aquella maravilla en el pulgar, ya que se escurría de las otras cuatro prolongaciones de mi mano, victorioso, feliz y arrebatado por lujo tan discreto, mostrando mi tesoro a las gallinas y a la cocinera, la única persona, me cuesta admitirlo, que compartía mis criterios, la única alma gemela que encontré en mi infancia, dueña de una miniatura de la Torre Eiffel, de plomo, colocada en el alféizar de la ventana, y que estaba juntando dinero para comprarse un bambi de vidrio de tamaño natural, con pestañas que se me antojaban hechas con ramas de escoba. Me temo que hoy en día, lamentablemente, ya no se encuentran en el mercado animalitos tan lindos; los fabricantes de adornos se preocupan cada vez menos de la calidad. El anillo no duró una hora, al contrario de las previsiones de mi abuela: duró un verano de Nelas entero. Notaba a mis padres observándome a hurtadillas, deseosos de un pulgar sin Benfica, pero el emblema resistía. Perdió el esmalte rojo y blanco, el águila por encima del emblema se quedó sin alas, el lema del club, E pluribus unum, se borró, y sin embargo mi pulgar, aunque desvalorizado, seguía brillando. Poco a poco mis padres lo olvidaron, mi abuela dejó de darles ánimo

-Ya se le pasará

ocupada en buscar el misal en el cajón (un misal gordísimo, lleno de estampas, me acuerdo de santa Bárbara Virgen que la ayudaba a serenarse cuando había tormenta) y yo mismo, con un desinterés que no me perdono, me fui olvidando también. Acabé perdiéndolo en la vendimia, que era un carro de bueyes allá arriba y nosotros abajo cortando ramas: para tales ocasiones mi abuela, siempre temerosa de mi relación con los objetos punzantes, consentía en prestarme la tijera de la costura después de un largo discurso acerca de montones de niños de sus amistades que se clavaron los ojos con esos instrumentos terribles y circulaban por el mundo a tientas infelices, chocándose con los sofás. Acabé perdiéndolo, escribía, en la vendimia, y sólo me di cuenta cuando el carro de bueyes se marchó. Para mi sorpresa no me disgusté, ni rebusqué siquiera entre las raíces de las vides: la cocinera me había hablado de su proyecto del bambi y yo la estaba ayudando con las monedas que me daban para comprar caramelos de naranja en la tienda del señor Casimiro. Lamentablemente no pudimos reunir el dinero necesario y, poco después, ella se casó con el cartero y se marchó, dejando la Torre Eiffel en el alféizar. Mala suerte la mía: si la vida hubiese sido justa conmigo, habría ahora un animal de vidrio de tamaño natural en este escritorio, con pestañas hechas de ramas de escoba. Si lo vieseis (y creo a pie juntillas en vuestra noción de belleza), os quedaríais extasiados, muertos de envidia.

Traducción de Mario Merlino.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.