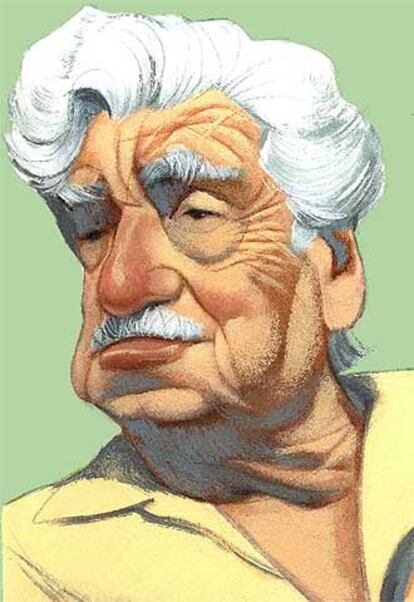

El capitán de la arena

Y de repente, no sé por qué, me acordé de Jorge Amado. Tal vez debido a una fotografía en la que estamos los dos, junto a Ernesto Sábato, en un restaurante de París. Sábato se cansa porque vive en un drama interior perpetuo, casi teatral, una especie de dureza de vientre crónica del alma, de la que nos hablaba con angustia pomposa. Jorge Amado, por el contrario, tenía una bonachona alegría de vivir. Pequeño, redondo, de voz gruesa y lenta, siempre me gustó más él que sus libros, casi todos ahora con demasiadas bisagras. Hicimos un viaje por el sur de Francia con Gisèle Freund, la extraordinaria fotógrafa que retrató, por ejemplo, a Virginia Woolf y a Joyce, minúscula, ya muy vieja, con unos ojos completamente transparentes de inteligencia e ironía. Pocas personas, hasta hoy, me han impresionado tanto como esa mujer que, al reírse, parecía hecha de piezas que se desencajaban unas de otras y caían al suelo con ruiditos musicales. Al ponerse seria recogía los fragmentos y se rehacía muy despacio: había siempre uno o dos que quedaban fuera de lugar. A veces un brazo se colocaba en el sitio de la frente o una pierna le nacía de la espalda: Gisèle Freund era un modelo para armar compuesto por un niño distraído. Sólo la cámara, siempre colgada del cuello, se mantenía intacta, escrutándonos con su único ojo de lechuza. Jorge Amado seguía eternamente en su sitio, montadito como es de rigor, todo canas y dobles mentones intactos: posaba su palma en mi hombro con un afecto de oso campechano. Creo que nos conocimos cuando salió en Francia Fado alejandrino y él me envió una carta con la crítica de Jean Clementin: "una crítica así, escrita por Jean Clementin, es la gloria". Las cartas de Jorge Amado eran documentos sorprendentes: tecleados en una máquina que se adivinaba muy antigua y con la cinta gastada y corregidos a mano con añadiduras, supresiones, entrelíneas. Ajeno a la envidia, nunca le oí hablar mal de nadie: captaba una cualidad cualquiera en el peor canalla y lo valoraba por eso. Pasé mañanas con él viajando en metro

Jorge Amado fue el individuo más joven que se me cruzó en la vida

(le encantaba el metro)

de modo que me daba la impresión de que conocía mejor las lombrices de la Tierra que los monumentos de París. Y observaba el andar de las mujeres apoyadas en el vértice de sus tacones con un enternecimiento de abuelo benigno. Su amistad estaba llena de pudor y atención

(-¿Qué te pasa, muchacho?)

y ya venía su gruesa palma a calmar a los perros negros que se devoraban dentro de mí. Hombre de gran arrojo físico y moral, abandonó el Partido Comunista con una honestidad admirable, que lo dejó al borde de la miseria y sin un lugar donde vivir: nunca le oí una queja. Y tenía el difícil don de la camaradería limpia de cálculos. Espontáneo como un niño, se entregaba sin condiciones: yo lo veía como hermano de sus mejores personajes: el cabo Martim, Quincas Berro de Águia, el comandante Vasco Moscoso de Aragão, Teresa Batista cansada de guerra o el patrón Manuel en su lancha. Y estoy seguro de que fue, en otros tiempos, el negro António Balduíno. Estuviese donde estuviese, él vivía en el lugar de culto de una madre de santo, entre mujeres con amplias faldas almidonadas y una pipa entre los dientes, con la eterna cruz de la Legión de Honor en la solapa: me sorprendí a mí mismo preguntándome qué pensaría Napoleón de doña Flor y sus dos maridos y cuál era el motivo para condecorar a Vadinho, ese vivales. O Quincas, que llamaba a su hermana gorda "saco de pedos". O la señora pretenciosa que parecía "estar oliendo mierda en todas partes". Me acuerdo tanto de esta frase frente a ciertos políticos, ciertos gestores, ciertos escritores. Gisèle Freund

(tac)

nos fotografió, al capitán de la arena y a mí, y Jorge, más viejo que mi padre, era el más joven de los dos. Fue el individuo más joven que se me cruzó en la vida. Nunca se moriría. No se murió, claro, puesto que "no hay nada imposible". Anda por ahí, vivito y coleando, de juerga con Quitéria do Olho Arregalado. Y cualquier día recibiré una carta tecleada en una máquina muy antigua, con montones de añadiduras, supresiones, entrelíneas. De vez en cuando me agarraba por el cuello, farfullaba

-Me gusta lamer a mis crías

y me arrastraba por el codo hacia el metro. Cuando vuelva a París, pasearemos varias horas, traqueteando, hasta hacer todas las estaciones, en un vagón abarrotado de coroneles del cacao, malandrines, raterillos y mujeres de la vida. Y seré yo, no él, quien afirme

-Eres mi hermano, muchacho

separando las letras como tú lo hacías, Jorge, con esa lenta cadencia del cariño.

Traducción de Mario Merlino.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.