El duende ultraviolento

"Cuando un actor tiene éxito, le crece un par de cuernos. Nada que puedas controlar; te pasa, simplemente. Supongo que también me pasará". (Malcolm McDowell, en el verano de 1969).

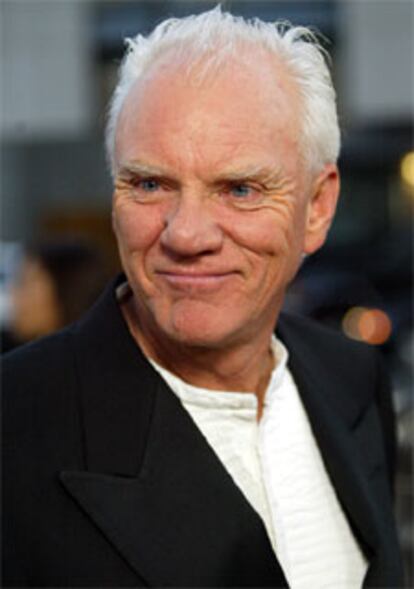

La mirada es punzante, retadora, helada y aun ardiente; son los ojos de un hombre que no duda, ni recula, ni parpadea siquiera. Podría sospecharse que sonríe, pero no hay en su mueca inamovible vestigios de afabilidad o empatía real. Es la expresión de quien se regocija ocultando cuanto sabe, aunque esta vez quizá quiera contarlo. Finalmente la cámara se mueve lentamente hacia atrás, en una suerte de despegue del que seguramente nadie volverá igual. Hay un salto pendiente, una avidez callada, un zarpazo brutal apenas postergado en el rictus del nihilista seductor cuya voz -sardónica, chulesca, de una estudiada y rara gentileza- ha irrumpido sobre los terminantes acordes de Walter Carlos con las palabras justas para cerrar el paso a la indiferencia y anular los caminos de un olvido improbable: "Ahí estaba yo, esto es, Alex...".

Morían los sesenta cuando el genio y la figura de Alexander DeLarge irrumpieron en la cabeza de Stanley Kubrick. Iría por el cuarto capítulo de la novela de Anthony Burgess cuando de pronto vio al protagonista: no podía ser otro que Malcolm McDowell. Mientras aficionados y críticos aún se devanaban los sesos descifrando los presuntos arcanos del monolito de 2001, Kubrick era ya presa de una fascinación que de un instante a otro se desvivía por contagiar. Luego de haber leído y releído, presa de una incomodidad que cedería terreno al dichoso estupor, McDowell -recién lanzado por Lindsay Anderson como protagonista de If...- opinó que la novela de Anthony Burgess bien merecía la etiqueta de clásico contemporáneo, y por supuesto firmó el contrato, incapaz todavía de calibrar la clase de comercio mefistofélico que realizaba. ¿Cómo iba a imaginar el recién exitoso Malcolm Taylor -nombre ocupado ya por otro actor, de ahí la elección del apellido materno- que el portentoso Alex terminaría sepultando al promisorio McDowell?

"Raro como una naranja mecánica", reza la expresión cockney que permitió al autor de la novela vislumbrar su título. Desahuciado por los especialistas en 1959, víctima de un tumor cerebral que según el neurólogo tendría que matarlo en pocos meses, Anthony Burgess dejó su plaza de profesor en Malasia y se retiró a escribir por el tiempo que le quedara de vida. Un año y cinco novelas más tarde, se vio lo suficientemente sano para ir dejando atrás el diagnóstico negro y vivir escribiendo por tres décadas más. Naranja mecánica "sería un título apropiado para una historia sobre la aplicación de leyes pavlovianas a un organismo que al modo de las frutas es capaz de alcanzar color y dulzura", escribe Burgess al comienzo de los sesenta, con la novela ya en estado embrionario. Diez años más tarde, al igual que McDowell y Kubrick, el novelista será incapaz de controlar, desviar o cuando menos encajar el alud de interpretaciones y réplicas que la película traerá consigo.

No es que Kubrick encuentre meras similitudes significativas entre el actor y el personaje, sino que la intuición se lo dice a las claras: Malcolm es Alex. Cierta vez, con la película casi completamente rodada, la escena de la violación se atora. Por más que Kubrick mueve los muebles y los ángulos, la irrupción de Alex y sus tres droogs en la casa de campo no termina de convencerlo, por más que la repiten a lo largo de una tortuosa semana. Armado de su propia exasperación, Stanley se acerca a Malcolm y le pregunta si sabe bailar. "¡Claro que no!", responde divertido el protagonista, y acto seguido se lanza a bailotear en la escalera, mientras entona Singin' in the rain. Más cerca de Mel Brooks que de Gene Kelly, el actor logra que el director se refunda el pañuelo en la boca, como último recurso para detener un lacrimógeno acceso de carcajadas. Sin pensarlo dos veces, Kubrick deja la locación, maneja hasta su casa, toma el teléfono y compra los derechos de Singin' in the rain. Una semana más tarde, han terminado de rodar la escena escalofriante de la película, donde la ultraviolencia termina de pintarse como la atrocidad total infectada de algún humorismo exquisito: el bufón y el verdugo son la misma persona.

Las botas, los tirantes, el bombín, las mancuernillas disfrazadas de ojos sangrantes, la concha protectora sobre el pantalón, la quijada torcida y casi siempre tensa, cual si un orgasmo eterno lo visitara, la pestaña postiza cuyo par se quedó en el camerino porque Kubrick entró y le pidió que ya no se pusiera la otra: el monstruo es tan perfecto que aterra y seduce, de modo que el espectador tampoco puede esperar a oír las "trompetas angélicas y trombones diabólicos" que le son prometidos: sus labios escupiendo terminajos en purísimo nadsat -mezcla de ruso e inglés del este de Londres, inventado por el políglota Burgess-, repletos de un orgullo autoritario que se saciará un poco luego de "tolchocarle la gulivera a un cheloveco y jugar al dentro-fuera con su ptitsa". ¿Cómo evitar el culto, la leyenda, los émulos arrebolados por la poética de la ultraviolencia? A un año de su estreno, la película había inspirado a la suficiente cantidad de vándalos -imitaban la ropa, las palabras, los gestos; cantaban Singin' in the rain a medio estupro- para que Kubrick la vetara en Inglaterra, donde no se volvió a exhibir mientras vivió.

"Basta con que uno sea semi-congruente, semiinteligente, para no poder ya continuar como actor, a menos que consienta convertirse en monstruo. Es la única forma de sobrevivirlo". Malcolm McDowell se convierte en Alex ya con 28 años, precedido de una pequeña fama que anticipa muy poco de lo que vendrá. Promiscuo y parrandero, el actor atraviesa un romance, que luego desembocará en boda, con Margot Bennett, publirrelacionista de la Paramount, ex esposa de otro chico Kubrick -Keir Dullea, el astronauta de 2001-, y recién ha logrado hacerse a la idea de ser sólo actor, un oficio que nunca le pareció serio, pero es aun preferible a sus otros empleos: mesero, mensajero, vendedor de café. No ha estudiado propiamente actuación, y de hecho casi todo lo que sabe lo aprendió de Lindsay Anderson, su amigo y director predilecto (con Kubrick terminará peleado), pero recuerda con especial inquina su experiencia en la Royal Shakespeare Company, en Stratford: "Un lugar monstruoso, el peor teatro del mundo, ya sólo sostenido por turistas americanos idiotizados". De ahí que pocas cosas lo incomoden tanto como las preguntas de otros actores en cuanto a su técnica personal. "Me paro y lo hago, y ya, esa es la técnica".

A partir de 1971, Malcolm ya sólo vive para alimentar a Alex. Personajes como Mick Travis (O lucky man!), Paul Gallier (Cat people), H. G. Wells (Time after time) y hasta el mismo Calígula funcionan como pálidas referencias al legendario preso 655321 que leía la Biblia para mejor mirarse a ojos cerrados flagelando la espalda de Jesucristo. Cuando, ya en la última orilla de los setenta, el magnate del porno Bob Guccione alquila a Tinto Brass para que le dirija su Calígula, todo indica que la consigna es volver a la Biblia de Alexander DeLarge y cumplirle sus sueños de déspota romano. Más allá de los méritos de la película -ínfimos, toda vez que Guccione le insertó sus escenas de porno duro (filmadas por la noche, a escondidas, con otro equipo de producción y varias mujeres del Penthouse) y editó la película a su antojo-, lo que queda de ella se soporta a medias no por el guión masacrado de Gore Vidal, ni por presencias como John Gielgud y Peter O'Toole, ni por la fotogénica vulva de Teresa Ann Savoy, como por los desplantes sobreactuados de Alex Emperador, que una vez más baila (sin cantar, eso sí) y derrama la sangre y la desgracia sin las limitaciones del antiguo vándalo. Por lo demás, se cuenta que el carismático McDowell se encargó de guiar al director por sus terrenos. Esto es, por los de Alex, travestido en un César sanguinario pero no seductor que se mira al espejo y murmura, angustiado, lo impensable: me estoy quedando calvo.

"Malcolm McDowell: ángel insolente", se nombraría la celebración organizada por el Lincoln Center hace un par de años, en forma de una retrospectiva neoyorquina de ocho días cuyo título se adivina creado a la medida de Alex. Pero McDowell sabe sobrellevarlo: "Una vez Alan Price se quejó conmigo de tener que cargar la cruz de O lucky man!, ya que en cada concierto le pedían que cantara la canción de la película. Le contesté furioso: Alan, mira qué puta cruz soportas, ¿sabes lo que daría cualquier artista por cargar una cruz así? La mía es Naranja mecánica". Residente californiano desde hace un cuarto de siglo, con los cabellos grises y ya escasos pero sacando jugo a una tercera esposa, dirigido recientemente por Robert Altman, el actor todavía se arrepiente de no haberle llamado más a Kubrick -quien por entonces le regalara un perro, también llamado Alex- y observa, en lo posible, la olímpica desfachatez con la que hace 30 años desmintiera frente a la prensa norteamericana que un día hubiese posado totalmente desnudo para cierta revista inglesa: "¡Falso, tenía los calcetines puestos!".

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.